Column

생명, 생각, 생활, 생산

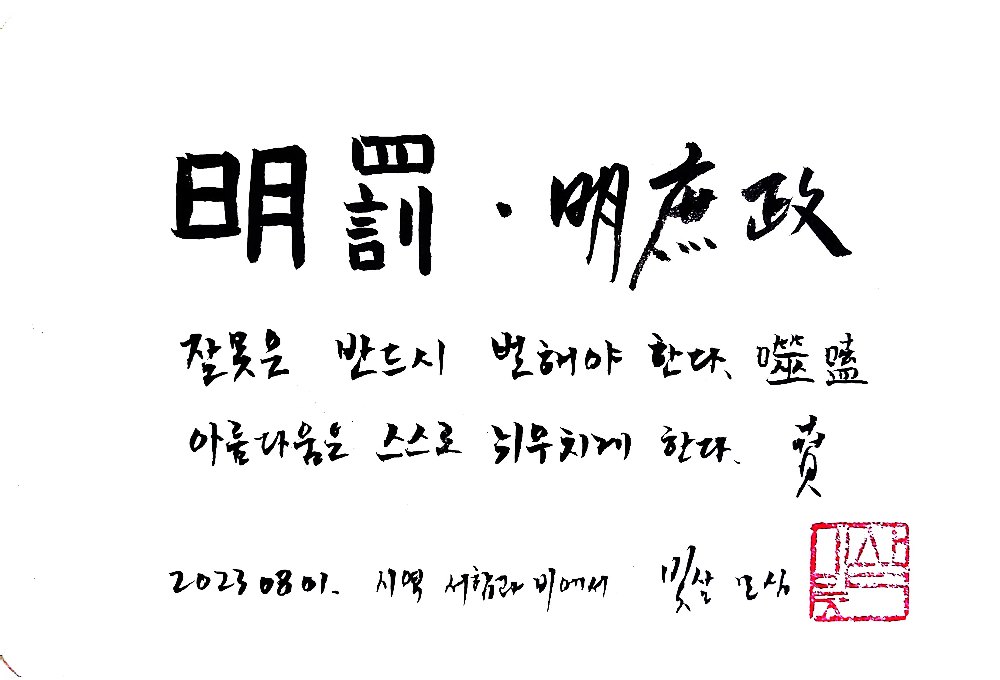

12. 서합(噬嗑䷔)과 비(賁䷕)

- 잘못은 반드시 벌해야 한다 / 아름다움과 자율성은 스스로 뉘우치게 한다 明罰/明庶政

관괘 4번에 ‘관국지광 상빈야(觀國之光 尙賓也)’ 라는 말이 나옵니다.

왕이 귀한 손님, 지혜로운 스승으로 모시는 분입니다. 왕은 그에게서 국가 경영의 비젼을 얻습니다. 국가 경영의 자질에 대해서 민주주의 사회의 대통령은 선거를 통해 자질에 대한 검증을 거치지만 왕조 시대의 왕은 자질이 성숙되지 않으면 안됩니다. 왕의 자질을 성숙하게 이끄는 왕의 교사는 국가의 미래를 위한 중요한 사람이고, 왕과 긴밀하게 연결되는 경우도 있습니다. 역사에는 왕과 왕의 스승이 한 몸처럼 움직인 사례들이 있습니다.

그러나, 좋은 사례도 많지만 두 사람의 관계가 위험하기도 하고, 왕의 스승이 자기 역할을 넘어 월권을 하는 경우도 있습니다.

서합에는 왕의 권력을 타고서 범죄적 사건에 연루된 한 사람의 이야기가 나옵니다.

그를 잘 제거해 내는 것은 국가적 과제가 되는 상황입니다.

그를 제거해 내는 것은 단순하지 않습니다.

혐의만 가지고 처벌할 수 있는 것도 아니고, 법으로 명확하게 규정된 근거가 있어야 합니다.

그리고, 그가 가진 힘이 있어서 칼을 휘둘러야 할 때는 단칼에 끝을 내야 합니다. 법의 집행을 전광석화(電光石火)처럼 빠르게 실행하는 겁니다.

이 과정을 이끌어 가는 사람이 화뢰서합(噬嗑)입니다.

그는 한번 물면 절대로 물러서지 않는 정의에 대한 확신을 가지고 있습니다.

서합이라는 말 안에는 ‘물고 씹어 삼킨다’ 라는 개념이 들어 있습니다.

법에 따라 명확하게 처벌해서 인과응보(因果應報)의 정의를 세웁니다.

이렇게 정의를 세워가는 일은 법만 가지고 되는 것도 아니고, 법을 정의롭게 실현하는 서합같은 검사만 있다고 되는 것도 아닙니다.

법에 대한 시민들의 인정과 사회 질서를 세워가는 법의 권위가 있어야 합니다.

현재 한국은 검찰이 검찰 출신 대통령의 사익을 옹호하기 위해 국가의 균형적인 권력 분립 구조에 개입하며 스스로 법의 권위를 파괴하는 헌법 파괴적 성격을 드러내기 시작했습니다.

검찰을 적절하게 제어하기 위한 모든 노력은 실패했습니다.

서합은 지금 한국에서 우리가 보고 있는 검사와 판사가 아니라 정의의 사도로서 살아가는 우주적 의미의 검사와 판사가 어떤 존재인지를 보여줍니다.

일단 그는 고민하는 사람입니다.

내가 하는 이 수사와 판결이 잘못될 수 있다는 가능성을 늘 생각하고 신중합니다.

할 수 있으면 죄는 처벌하지만 사람에 대해서는 존중하고자 하는 의지를 가지고 있습니다.

무엇보다 공정하게 수사하고 합리적인 판결을 내리려고 합니다.

인간에 대한 존중과 엄격한 법 해석에 기반한 판결은 그 벌을 받는 사람도 자기 잘못을 인정하게 합니다. 무엇보다 그들은 자신들의 법 집행으로 인해 생겨나는 명예를 대단히 조심스럽게 다룹니다. 누군가를 처벌한 일은 자랑스럽기 보다는 자기 역할에 충실했던 정도로 가볍게 생각합니다.

서합은 공정함과 엄격함 속에 인간에 대한 존엄이라는 윤리성과 미의식을 내면화하고 있습니다.

그리고, 타인을 처벌하는 고통스런 과정을 거쳐 사회의 질서가 유지되는 것이 아니라 사람들 사이에서 서로 약속하고 규칙을 정하고 서로 배려하는 것이 훨씬 더 폭넓게 사회의 안정과 질서를 가져올 수 있다는 생각을 합니다.

비괘(賁卦)는 이 지점에서 이야기를 시작합니다.

비(賁)라는 글자는 글자 안에 그림이 그대로 들어 있습니다.

아래에는 조개(貝)가 있고 위 부분은 세 개의 십자형이 있습니다.

이 글자는 조개 껍질이 햇빛에 반사되어 반짝 반짝 빛나는 모습을 그대로 그린 글자입니다.

여기에서, 아름다움, 장식, 꾸밈 이라는 개념을 가져왔습니다.

비괘는 밖으로 드러나는 아름다움과 아름다움이 내면화되어 실질이 되는 과정 두 부분을 담고 있습니다. 공자님은 안과 밖의 두 아름다움이 조화된 상태를 ‘문질빈빈(文質彬彬)’이라고 했습니다. 아름다움을 추구하지만 지나치지 않고 그 아름다움 속에 인문적 지혜가 적절하게 자리잡은 아름다움이 문질빈빈(文質彬彬)입니다.

이런 아름다움은 어떻게 가능할까요?

비괘는 ‘명서정(明庶政)’이라는 개념을 하나 이야기합니다.

글자 그대로 번역하면 ‘서민을 위한 밝은 정치’ 정도입니다.

서합괘의 명벌칙법(明罰勅法) 개념과 이어서 보면 서합(噬嗑)이 국가에 의해 정해진 규칙에 따라 엄격하게 법을 적용한다면 비괘의 명서정(明庶政)은 시민에게 열린 법입니다.

시민들이 스스로 자율적인 규율을 정하고 그 규율을 자치를 통해 실천합니다.

조금 더 의미를 읽으면 ‘시민참여 자율정치를 통한 사회 질서 유지와 사회적 교화’입니다.

비괘가 창조하는 아름다움은 미의식과 함께 자율적인 삶의 정치가 조화를 이루고 있습니다.

국가에 의해 삶이 규제되는 것과 삶의 규율을 스스로 정하고 윤리 의식을 키워가는 삶은 그 기반이 다를 수 있습니다.

서합의 검사가 개인의 노력으로 인간의 존엄성을 지키는 개인적 윤리 의식이라면 비괘의 아름다움은 공동체의 관계성에 기반하고 있습니다.

비괘의 산화비(山火賁)에서 그려지는 그림도 산 아래 작은 마을에서 저녁이 되어 집집마다 불빛이 새어 나오며 서로 정답게 살아가고 있는 사람들의 모습입니다.

그들은 다양한 방법으로 삶의 아름다움을 실현합니다.

아름다운 발을 가진 비(賁)는 사람들의 어려움에 함께 합니다,

그는 기회가 있지만 자기만 더 편한 길을 택하지 않습니다.

사람들은 그를 ‘아름다운 발(賁其趾)’이라고 부릅니다.

‘아름다운 수염(賁其須)’이라는 사람도 있습니다.

그와 함게 있으면 서로의 품격이 높아지고 즐거움이 더해집니다.

이 마을의 여성들은 정말 아름답습니다.

그녀들은 흰말을 타고 다닙니다.(白馬翰如)

사랑하는 사람이 있으면 먼저 청혼을 합니다.

그들의 결혼 잔치는 소박하지만 춤추고 노래하며 기쁨과 축하가 넘쳐흐릅니다.

허례허식으로 자기 삶을 짓누르지 않습니다.

그들은 오랫동안 자연 속에서 소박하게 살며 삶 자체를 아름답게 가꿉니다.

이런 아름다움을 백비(白賁)라고 합니다.

잘못을 엄격하게 벌해서 정의를 세우는 것과 밝음, 아름다움으로 잘못을 스스로 뉘우치게 하는 마음이 서합과 비에서 하나로 이어져 있습니다.

21. ☲☳ 噬嗑

噬嗑 亨 利用獄.

서합 형 이용옥

세상의 악은 다 씹어 삼키고 싶다. 감옥이 없어지면 안 된다.

彖曰 頤中有物 曰噬嗑. 噬嗑 而亨. 剛柔分 動而明 雷電 合而章.

단왈 이중유물 왈서합. 서합 이형. 강유분 동이명 뇌전 합이장.

柔得中而上行 雖不當位 利用獄也.

강득중이상행 수부당위 이용옥야.

입 안에 든 음식을 씹어 먹는다. 용서하지 말아야 할 것은 용서하지 않아야 한다.

법 질서를 세우기 위해서는 엄격하고 강(綱)하게 처벌해야 하는 것과 부드러운(柔) 관용으로 대해야 할 일이 잘 분리되어 집행(動)되야 한다.

동시에 명문(明文)화되어 누구나 알 수 있어야 한다.

우레 같은 위엄, 번개 같은 밝고 명확함 이 둘이 어우러져야 법 질서가 잡힌다.

육오의 부드러운 음(陰)이 법을 집행하고 있어서 적절한 자리라고 할 수는 없다.

사람을 아끼지만 지은 죄에 대해서는 명확하게 처벌해야 한다.

象曰 雷電 噬嗑 先王以 明罰勅法.

상왈 뇌전 서합 선왕이 명벌칙법.

마른 하늘에 천둥이 울리고 벼락이 내리꽂히는 것처럼, 하늘이 천벌을 내리는 죄가 있다.

하늘이 벌하지 않게 하려면 우리가 법을 명확하게 하고 그 법에 따라 잘못에 대해 엄격하게 처벌해야 한다.

1.

初九 屨校 滅趾 无咎.

초구 구교 멸지 무구.

象曰 屨校滅趾 不行也.

상왈 구교멸지 불행야.

나무족쇄를 발에 채운다. 발에 상처를 입어 꼼짝할 수가 없다. 내 잘못이고 인과응보(因果應報)의 결과이다. 벌을 기꺼이 받겠다.

2.

六二 噬膚 滅鼻 无咎.

육이 서부 멸비 무구.

象曰 噬膚滅鼻 乘剛也.

상왈 서부멸비 승강야.

뭔지 모르지만 엄청난 것이 들어 있다. 나는 이 문제를 쉽게 놓아주지 않겠다. 나는 범죄를 처벌하는 검사다.

3.

六三 噬腊肉 遇毒 小吝 无咎.

육삼 서석육 우독 소린 무구.

象曰 遇毒 位不當也.

상왈 우독 위부당야.

마른 고기를 물어 뜯는다. 고기 안에 독이 들어있다. 이걸 내가 해결할 수 있을까?

생각처럼 쉽게 씹히는 고기가 아니다. 나를 죽일 수도 있을 것 같다.

4.

九四 噬乾胏 得金矢 利艱貞 吉.

구사 서건자 득금시 이간정 길.

象曰 利艱貞吉 未光也.

상왈 이강정길 미광야.

뼈가 있는 마른 고기를 씹는다. 보통 힘든 일이 아니었지만, 범죄의 증거 자료인 황금화살을 찾았다. 어디까지 가야 할지 모르는 일이고 정말 힘들지만 끝까지 가겠다.

5.

六五 噬乾肉 得黃金 貞厲 无咎.

육오 서건육 득황금 정려 무구.

象曰 貞厲无咎 得當(中)也.

상왈 정려무구 득당야.

마른 고기를 씹는다. 황금을 얻었다. 범죄 수사에 성공했고, 합리적인 처벌을 내렸다.

上九 何校 滅耳 凶.

상구 하교 멸이 흉.

象曰 何校滅耳 聰不明也.

상왈 하교멸이 총불명야.

목에 칼을 채우고 귀를 잘랐다. 법원이 판결했지만 그는 자기 잘못을 인정하지 않았고 무슨 죄를 지었는지도 몰랐다. 돈과 권력이 있으면 죄도 벌도 없다고 생각했다.

22. ☶☲ 賁

賁 亨 小 利有攸往.

비 형 소 리유유왕

아름답지만 지나치지는 않다. 소박하고 자연스러운 아름다움.

彖曰 賁亨. 柔來而文剛 故亨. 分剛 上而文柔 故小利有攸往 天文也. 文明以止 人文也.

단왈 비형. 유래이문강 고형. 분강 상이문유 고소리유유왕 천문야. 문명이지 인문야.

觀乎天文 以察時變. 觀乎人文 以化成天下.

관호천문 이찰시변. 관호인문 이화성천하.

유(柔,소박함)로 강(剛,화려함)을 완화한다. 강(剛,돋보임)을 작게 나누어 유(柔,드러나지 않음)를 돋보이게 한다. 아름답지만 지나치지 않은 것이 하늘의 아름다움(天文)이다.

세상의 아름다움을 가꾸는 인문(人文)에도 이런 자기 절제가 있어야 한다.

천문을 읽으면 시간의 변화를 통찰할 수 있다.

인문을 읽으면 세상의 평화를 이룰 수 있다.

象曰 山下有火 賁 君子以 明庶政 无敢折獄. (市民參與 自律政治)

상왈 산하유화 비 군자이 명서정 무감절옥. (시민참여 자율정치)

산 아래 밝은 불빛처럼 우리는 아름답고 자기 절제를 실현하는 자율적인 참여 정치를 한다.

잘잘못을 판단해야 할 때 지나치게 엄격하지 않은 적절한 처벌을 활용한다. 우리가 지켜야 할 삶의 규칙을 스스로 정한다.

初九 賁其趾 舍車而徒.

초구 비기지 사거이도.

象曰 舍車而徒 義弗乘也.

상왈 사거이도 의불승야.

아름다운 발, 나는 한발 한발 걸어서 간다. 그의 차를 타고 가면 편할 수 있지만 나는 못 타겠다. 그렇게 빨리 가야할 이유가 있나? 나는 지금 걷고 있는 사람들과 함께 걸어야 하지 않나?

2.

六二 賁其須.

육이 비기수.

象曰 賁其須 與上興也.

상왈 비기수 여상흥야.

아름다운 수염, 나는 얼굴에 달린 수염이 턱이 움직이면 함께 움직이듯이 위에 자리한 구삼과 함께 움직인다. 나는 나와 함께 하는 사람들의 품격을 높이고 분위기를 밝게 만드는 힘이 있다.

3.

九三 賁如濡如 永貞 吉.

구삼 비여유여 영정 길.

象曰 永貞之吉 終莫之陵也.

상왈 영정지길 종막지릉야.

내 삶은 아름답고 밫난다. 거기에 기름기가 도는 것처럼 윤기가 흐른다. 이런 모습으로 오래 갈 수는 없다. 산의 능선 위로 오르지 않고 멈췄다. 인문적 성찰을 통해 멈출 수 있었다.

4.

六四 賁如皤如 白馬翰如 匪寇 婚媾.

육사 비여파여 백마한여 비구 혼구.

象曰 六四 當位疑也 匪寇婚媾 終无尤也.

상왈 육사 당위의야 비구혼구 종무우야.

백마가 갈퀴를 휘날리며 달리는 것처럼, 나는 흰 머리카락을 그대로 드러내며 그에게 간다.

이런 나의 행동은 이상하게 보이고 의심받을 수 있다.

나는 내 모습 그대로를 보이며 그에게 청혼하고 싶다. 이게 어떻게 허물이 될 수 있나?

5.

六五 賁于丘園 束帛戔戔 吝 終吉.

육오 비우구원 속백잔잔 인 종길.

象曰 六五之吉 有喜也.

상왈 육오지길 유희야.

언덕 위 아름다운 정원이 있는 집에서 올리는 소박하고 아름다운 혼인 잔치.

허례허식과 조건에 휘둘리지 않고 우리의 사랑과 잔치를 우리 스스로 만들 수 있어 기뻤다.

6.

上九 白賁 无咎.

상구 백비 무구.

象曰 白賁无咎 上得志.

상왈 백비무구 상득지.

꾸미지 않아도 있는 그대로 아름답다. 아름다움을 찾아간 오랜 여행에서 나는 백비(白賁)의 미 의식에 이르렀다.

빛살 김재형 이화서원 대표. 전남 곡성에서 이화서원이라는 배움의 장을 만들어 공부한다. 고전 읽는 것을 즐기고 고전의 의미를 현대적 의미로 재해석하고 있다. '시로 읽는 주역', '아름다운 세 언어 동아시아 도덕경', '동학의 천지마음', '동학편지' 를 책으로 냈다. 꾸준히 고전 강의를 열어 시민들과 직접 만난다.