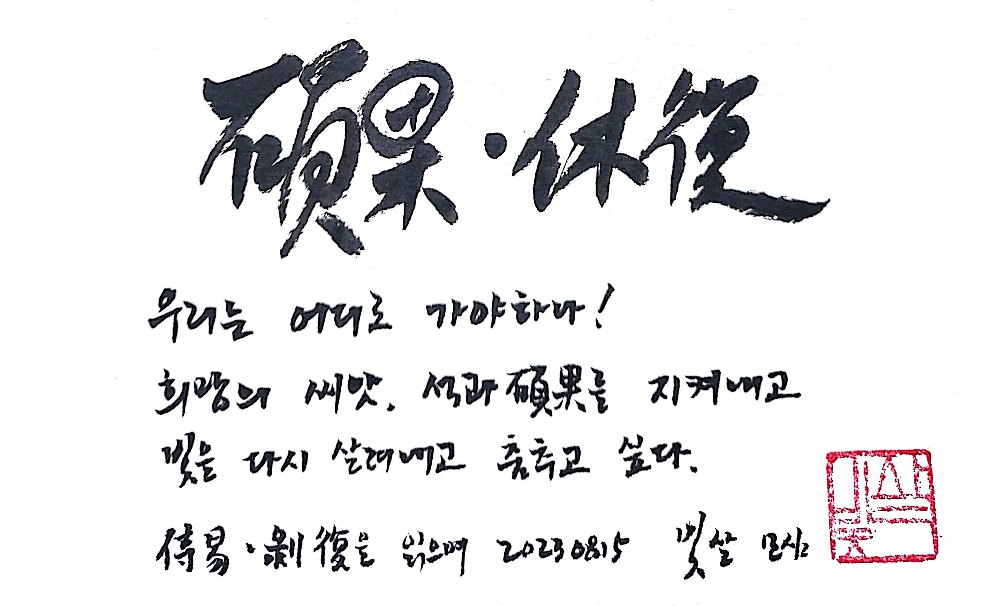

Column

생명, 생각, 생활, 생산

13. 박(剝 ䷖)과 복(復 ䷗)

- 우리는 어디로 가야 하나! 희망의 씨앗 석과(碩果)를 지켜내고 빛을 다시 살려내고 춤추고 싶다

박괘(剝卦)는 서합(噬嗑)괘의 6번, 비괘(賁卦)의 3번에서 그 가능성이 보이기 시작합니다.

서합의 6번은 귀를 자르는 형벌입니다. 조금 더 읽으면 사형을 포함한 가혹한 형벌을 상징합니다. 서합의 6번은 자기 잘못을 인정하지 않는 사람이라는 의미와 함께 법의 잔혹함을 동시에 이야기합니다.

지금 이 사회의 법은 지나치게 잔혹하고, 법이라는 이름으로 국민을 폭력적으로 대하고 있습니다.

비괘의 3번이 보여주는 비여유여(賁如濡如)에서 유(濡)라는 개념은 ‘아름답고 윤이 나는’ 정도로 읽지만 조금 더 깊이 읽으면 ‘기름기가 번질 번질할 정도로 개기름이 흐르는’ 이렇게 읽을 수 있는 비판적 의미를 담고 있습니다.

한 사회의 문화적 아름다움과 인문적 탐색이 아름다움만 탐닉하고 부패해 가는 모습입니다.

박괘는 이런 상황을 민중의 눈으로 읽은 이야기입니다.

형벌은 잔혹하고 사회의 지적 분위기는 비판적 관점을 잃고 아름다움을 탐닉하고 사회의 슬픔을 돌아보지 않습니다.

처음에는 사회의 제일 바닥에 있던 사람들, 자신의 삶을 보호해 줄 안전 장치를 가지지 못한 사람들에게 위험이 먼저 닥쳐 옵니다.

박괘는 그 상황을 ‘박상이족(剝床以足), 침대의 발이 삭아들어간다’ 라고 표현합니다.

중국인들은 대부분 침대에서 생활합니다.

지금도 중국의 농촌 집들은 흙 바닥에 침대 하나 놓고 지내는 사람들이 많습니다.

여름 습기에 침대 다리가 조금씩 삭아가는 경험을 했던 그들의 경험에서 침대 바닥에서부터 습기가 올라와 이불까지 눅눅해진 상태에서 한 여름을 견뎌야 했던 일을 떠올리며 박괘의 이야기를 만들었을 겁니다.

현대의 한국인들에게는 상징이 쉽게 몸으로 느껴지지 않습니다.

우린 지나칠 정도로 뽀송 뽀송하게 삽니다.

이렇게 삭아들어가기 시작하는 침대 다리가 하나둘 무너져 가는 그림 속에서 박괘의 고통과 슬픔이 이어집니다.

두 번째 다리가 무너지면 나 하나 간신히 버티고 서 있는 모습이 그려지고, 세 번째가 되면 새로운 길을 모색하면서 누구도 경험해보지 않은 상상을 하기 시작합니다. 이 정도 되면 사람들은 그와 더 이야기하지 않을려고 하고 그는 고립됩니다.

이 사이에 박의 위험은 네 번째에서 몸과 마음 속으로 침투해 와서 몸이 아프기도 하고, 정신 작용도 내 의지로 움직이지 못하게 됩니다.

다섯 번째 다리가 무너지면 이제는 영혼을 파는 단계입니다.

기자들이 언론의 소명을 잊고 기사를 거래하거나, 판사들이 판결을 가지고 정치적 흥정을 하거나, 대학 연구자들이 연구 결과를 조작해서 연구비를 받아 냅니다.

전문가들의 영혼이 팔리면 사회 전체가 위험해 집니다.

박괘는 아래로 다섯 개의 음이 있고, 마지막 제일 꼭대기에 하나의 양이 있습니다.

주역에서는 이렇게 다섯개가 음이거나 양이고 하나가 다를 때 그 하나 속에 그 이야기 전체를 대표할 이야기 하나를 담아두는 경우가 많습니다.

박괘에서는 6번에 나오는 석과불식(碩果不食)입니다. ‘씨과일은 먹지 않는다’라는 이야기에서 모든 것을 잃은 사람이 결코 잃어버릴 수 없는 하나의 가치를 담고 있습니다.

빼앗긴 들에서 이 씨앗을 지킨 사람들은 새 봄을 맞을 희망을 가지게 됩니다.

박괘는 삶의 바닥에서부터 정신 세계, 인간의 존엄성까지 하나 하나 빼앗기듯이 잃어가는 이야기입니다. 이런 일은 어느 날 갑자기 일어나는 일은 아닙니다.

주역 상경에서 동인과 대유 다음부터 이어지는 겸(謙)과 예(豫), 수(隨)와 고(蠱), 임(臨)과 관(觀), 서합(噬嗑)과 비(賁)의 이야기는 인간 삶의 아름다움을 다양한 시각에서 보여줍니다.

그러나, 동시에 이런 아름다움은 모두 다 어두운 부분인 그림자를 안고 있습니다.

이 그림자는 어느 시간이 되면 한꺼번에 겹쳐지게 됩니다.

박괘는 우리가 만나는 그림자에 대한 이야기입니다.

보통은 드러나지 않고 억압되고 숨겨져 있던 욕망이 어떤 조건과 계기를 만나면 거리낌없이 삶의 전면으로 드러납니다.

사람들은 염치가 없어지고 나만 살면 된다는 생각을 합니다. 이런 생각은 서로 의지해야 살아갈 수 있는 사람들에게는 위협적이기도 합니다. 자연과 만물을 바라보는 눈도 경외심을 잃게 되고 돈이 되는 일이면 사람 뿐만 아니라 자연에 대해서도 무슨 짓이든 합니다. 사람과 자연에 대한 약탈의 결과는 다시 죄없는 사람들이 몸과 마음으로 고통을 안아야 합니다. 박의 시간이 지나는 동안 사람 뿐만 아니라 세상 모든 만물이 고통받고 오랜 시간을 이어가며 해결해야 할 트라우마가 쌓이게 됩니다.

대부분의 선하고 아름답고 착한 마음은 박의 시간이 되면 숨어 버립니다.

하나 남은 씨과일 석과(碩果)를 지키는 것도 만만챦을 정도입니다.

마지막 하나의 희망 석과(碩果)를 지키는 것은 복(復)의 과제가 됩니다.

복괘(復卦)는 지뢰복(地雷復)이라고 읽습니다.

뢰(雷)의 상징 중에는 씨앗이라는 개념이 있습니다.

번개가 칠 때 짧은 시간 번개가 치지만 그 힘이 강한 것을 확장해서 씨앗의 작지만 강한 힘을 뢰(雷)에서 같이 읽은 겁니다.

땅 속에 묻어둔 씨앗, 다시 싹터나고 꽃피어나길 기다리며 땅 속에서 생명의 기운을 보호하는 부활의 상징입니다.

우리는 우리 자신도 알 수 없는 우리 안의 그림자에 휩싸여 박괘의 시간을 보냈습니다.

모든 빛은 그림자를 안고 있습니다. 빛과 그림자는 늘 함께 있어서 이 둘은 함께 작용합니다.

그러다, 인간 삶의 어떤 시간, 그림자에 내 삶이 잡아 먹히는 것과 같은 시간이 있습니다.

개인을 넘어 이런 일이 사회적 흐름이 되면 사회에는 재앙이 넘쳐나고 오랜 시간 쌓아왔던 사회적 신뢰와 문화적 힘이 아주 짧은 시간에 다 무너져 내립니다.

박괘는 이런 모습을 ‘산부어지(山附於地)’라고 표현했습니다.

산과 같은 풍요와 지혜, 사회의 지적, 문화적 자산이 땅에 붙어버릴 정도로 국가의 품격과 경제적 힘이 몰락하는 것을 말합니다.

한국 사회는 이런 일을 몇 번 겪었고, 현재의 한국 정부도 국가 기구를 이용해서 특정 집단의 사익을 위한 도구로 사용하는 박(剝)의 성격이 보입니다.

박의 기세가 워낙 강해서 복(復)은 자기를 드러낼 수 없습니다.

소중한 것 하나, 잃어버려선 안 될 가치 하나를 품에 안고 땅 속으로 들어가 자기를 보호합니다. 복은 이 시간이 되면 문을 닫고, 장사와 여행도 제한하고, 가능한 움직이지 않습니다. 지금 다시 회복하는 에너지는 너무 미약해서 함부로 쓸 수도 없고, 허튼 데 쓸 수도 없습니다.

복에는 돌아오는 사람 다섯 사람의 이야기가 있습니다.

불원복(不遠復)은 가능한 빠른 시간 안에 돌아가야 한다고 생각합니다. 그는 고통받는 사람들이 보이고 마음이 타들어 갑니다.

일본의 식민 지배를 넘어 조국 광복의 길을 찾고 싶었던 이들은 그 간절한 염원을 담아 불원복 태극기를 만들었습니다.

휴복(休復)은 박에서 복으로 돌아가는 시간을 축제처럼 만들고 싶어 합니다.

돌아가는 사람과 맞이 하는 사람들이 박의 고통과 트라우마를 벗어버리고 다함께 어울려 춤을 춥니다. 잘못을 참회하고 서로 품고 안아서 용서하는 해원의 춤입니다.

빈복(頻復)은 더 이상 박처럼 살 수 없다고 생각하지만 그의 조건이 쉽지 않습니다.

세상은 박이 장악하고 서로 자기 이익만 챙길려고 하고 있어 빈복(頻復)의 길은 외롭지만 그는 최선을 다해 길을 열고 싶어 합니다.

독복(獨復)은 홀로 돌아옵니다. 그는 박을 어떻게 할 수 없다는 것을 압니다. 박의 세계에 빠진 사람들은 그들의 길을 갈 수 밖에 없습니다. 그는 이것 저것 보지 않고 자기 안의 소리, 진리의 소리만 따라 돌아옵니다.

돈복(敦復)은 깊은 사람이고 생각하는 사람입니다.

그는 박이라는 약탈 사회를 조금 더 근원적으로 생각합니다.

인간이 서로를 돌아보지 못하고 염치가 없어지고 나 뿐인 사람이 되는 심리적, 사회적, 문화적 현상을 깊이 바라봅니다. 그리고, 조금 더 깊은 곳에서 삶의 변화를 만들어 갑니다.

돈복이 만들어 내는 새로운 길은 다음에 이어지는 무망과 대축에서 드러나게 됩니다.

23. ☶☷ 剝

剝 不利有攸往.

박 불리유유왕.

약탈 사회, 우리는 어디로 가야하나!

彖曰 剝 剝也 柔變剛也. 不利有攸往 小人長也. 順而止之 觀象也 君子尙消息盈虛 天行也.

단왈 박 박야. 유변강야. 불리유유왕 소인장야. 순이지지 관상야 군자상소식영허 천행야.

박(剝)은 빼앗기는 것이다. 1번에서 5번까지의 음/유(陰/柔)가 오래지 않아 6번의 양/강(陽/剛)이 가진 것을 빼앗을 것이다. 소인의 힘이 자라나고 있기 때문이다. 나는 박괘의 괘 형상 그림을 보며 이 상황을 받아들인다. 사라짐과 자라남, 가득 참과 텅 빔은 하늘이 가는 길이기도 하다. 지금은 내가 가진 것이 사라지고 텅 비어 가는 시간이다.

象曰 山附於地 剝 上以 厚下 安宅.

상왈 산부어지 박 상이 후하 안택

산이 땅에 붙어 버렸다. 산과 같은 풍요와 경험, 지혜와 사랑이 다 사라지고 텅 빈 땅만 남았다. 우리는 다 빼앗겼다. 빼앗은 이들은 빼앗긴 이들을 생각해야 한다. 그들에게 관대하지 않으면 삶의 안전을 보장받을 수 없다.

1.

初六 剝床以足 蔑貞 凶.

초육 박상이족 멸정 흉

象曰 剝床以足 以滅下也.

상왈 박상이족 이멸하야.

침대의 발이 삭아 들어간다. 제일 가난한 사람들의 삶이 무너지고 있다.

2.

六二 剝床以辨 蔑貞 凶.

육이 박상이변 멸정 흉.

象曰 剝牀以辨 未有與也.

상왈 박상이변 미유여야.

침대의 모서리가 삭고 있다. 어려움을 겪는 사람들 옆에 서 있을 수가 없다. 나 하나 지켜내기도 어렵다.

3.

六三 剝之无咎.

육삼 박지무구

象曰 剝之无咎 失上下也.

상왈 박지무구 실상하야

다 잃었다. 내 주변의 사람들도 다 떠났다. 나는 이 상황을 그냥 받아들일 수는 없다. 어떻게 살아야 하는 지 성찰하겠다.

4.

六四 剝床以膚 凶.

육사 박상이부 흉

象曰 剝床以膚(腦) 切近災也.

상왈 박상이부 절근재야

이제 박(剝)의 고통이 내 피부를 통해 몸으로 느껴진다. 몸의 건강을 잃었고 어떨 때는 내 머리 속의 생각까지 다 빼앗기는 것 같다. 재난과 같은 고통과 위험이 눈 앞에 있다.

5.

六五 貫魚 以宮人寵 无不利.

육오 관어 이궁인총 무불리

象曰 以宮人寵 終 无尤也.

상왈 이궁인총 종 무우야

다섯 개의 음이 생선 꾸러미처럼, 아름다운 여성(宮人)들이 늘어서서 유혹하는 것처럼.

한 사회가 쌓아 올린 아름다움과 지혜와 정의로움을 내면에서 빼앗고 무너뜨린다.

사회의 정신 세계까지 무너지는데 이걸 알아채는 사람이 없다.

5.

上九 碩果不食 君子得輿 小人剝廬.

상구 석과불식 군자득여 소인박려

象曰 君子得輿 民所載也 小人剝廬 終不可用也.

상왈 군자득여 민소재야 소인박려 종부가용야

씨과일은 먹지 않는다. 우리는 내일을 위해 남겨진 씨앗과 같은 사람들이다. 우리는 수레를 구해 고통받는 민중을 실어 나를 것이다. 우리를 무너뜨리면 그들도 집을 잃게 된다.

24. ☷☳ 復

復 亨 出入无疾 朋來 无咎. 反復其道 七日來復 利有攸往.

복 형 출입무질 붕래 무구. 반복기도 칠일래복 이유유왕.

우리는 잃어 버렸고 빼앗겼던 것을 다시 찾는다. 이런 회복의 과정에 큰 어려움이 없었고 아프지도 않고, 꺾이지도 않았다. 우리의 노력을 바라본 벗이 먼 길을 걸어 돌아왔다. 복의 길은 돌아옴이다. 갔던 것은 7일이 되면 돌아온다. 돌아가자.

彖曰 復亨 剛反. 動而以順行 是以出入无疾朋來无咎. 反復其道七日來復 天行也.

단왈 복형 강반. 동이이순행 시이출입무질붕래무구. 반복기도칠일래복 천행야.

利有攸往 剛長也. 復 其見天地之心乎.

이유유왕 강장야. 복 기견천지지심호.

복은 잃어버렸던, 빼앗겼던 강/양(剛/陽)이 다시 돌아오는 것이다. 돌아오는 길이 순조롭고 자연스럽다. 7일이 되어 돌아오는 것은 하늘의 순환 주기이다. 복(復)에서 부터 양이 다시 자라난다. 복을 바라보면, 하늘과 땅의 마음을 알 수 있다.

象曰 雷在地中 復 先王以 至日 閉關 商旅不行 后不省方.

상왈 뇌재지중 복 선왕이 지일 폐관 상려불행 후불성방.

우레가 땅 속에 머물 듯이, 씨앗이 땅 속에서 겨울을 견디듯이 우리는 동지(冬至)의 시간 동안 문을 닫고, 장사도 여행도 제한하고, 지방을 다니지도 않는다.

1.

初九 不遠復 无祗悔 元吉.

초구 불원복 무지회 원길.

象曰 不遠之復 以脩身也.

상왈 불원지복 이수신야.

나는 멀리 가지 않고 오래되지 않아 돌아왔다. 더 가기 전에 돌아와야 한다는 생각이 들었다. 마음을 다스리고 몸 수련을 하면서 알아차릴 수 있었다.

2.

六二 休復 吉.

육이 휴복 길.

象曰 休復之吉 以下仁也.

상왈 휴복지길 이하인야.

나는 즐겁게 돌아왔다. 내가 돌아왔을 때 많은 분들이 사랑으로 품어 안아 주셨다.

3.

六三 頻復 厲 无咎.

육삼 빈복 려 무구.

象曰 頻復之厲 義无咎也.

상왈 빈복지려 의무구야.

나는 돌아옴의 길을 걷다 다시 돌아가기를 반복했다. 한 마음을 가지려고 애썼지만 잘 되지 않았다. 내가 할 수 있는 만큼, 해야 할 도리를 다하고 싶었다.

4.

六四 中行 獨復.

육사 중행 독복

象曰 中行獨復 以從道也.

상왈 중행독복 이종도야.

많은 사람들이 걸었지만 그들은 돌아오지 않았다. 나는 혼자서 돌아왔다. 내가 가야 할 참 길을 따랐다.

5.

六五 敦復 无悔.

육오 돈복 무회.

象曰 敦復无悔 中以自考也.

상왈 돈복무회 무이자고야

나는 스스로 깊이 성찰하고 넓게 공부해서 삶의 중심을 새롭게 회복하고 돌아갈 길을 찾았다.

6.

上六 迷復 凶 有災眚 用行師 終有大敗. 以其國 君凶 至于十年 不克征.

상육 미복 흉 유재생 용행사 종유대패. 이기국 군흉 지우십년 불극정.

象曰 迷復之凶 反君道也.

상왈 미복지흉 반군도야.

길을 잃고 돌아오지 못했다. 나의 욕심이 불러들인 일이다. 이런 조건에서 군사 행동을 하면 결국 비참하게 무너지게 된다. 10년을 전쟁한다고 해도 이길 수 없다.

복(復)의 길을 잃는다는 것은 작은 힘을 다시 회복해 생명이 꽃피어 나는 길을 걷지 않고 자기 욕심에 휩싸여 전쟁이나 일삼는 어리석은 왕이 되는 것과 같은 일이다.

빛살 김재형 이화서원 대표. 전남 곡성에서 이화서원이라는 배움의 장을 만들어 공부한다. 고전 읽는 것을 즐기고 고전의 의미를 현대적 의미로 재해석하고 있다. '시로 읽는 주역', '아름다운 세 언어 동아시아 도덕경', '동학의 천지마음', '동학편지' 를 책으로 냈다. 꾸준히 고전 강의를 열어 시민들과 직접 만난다.