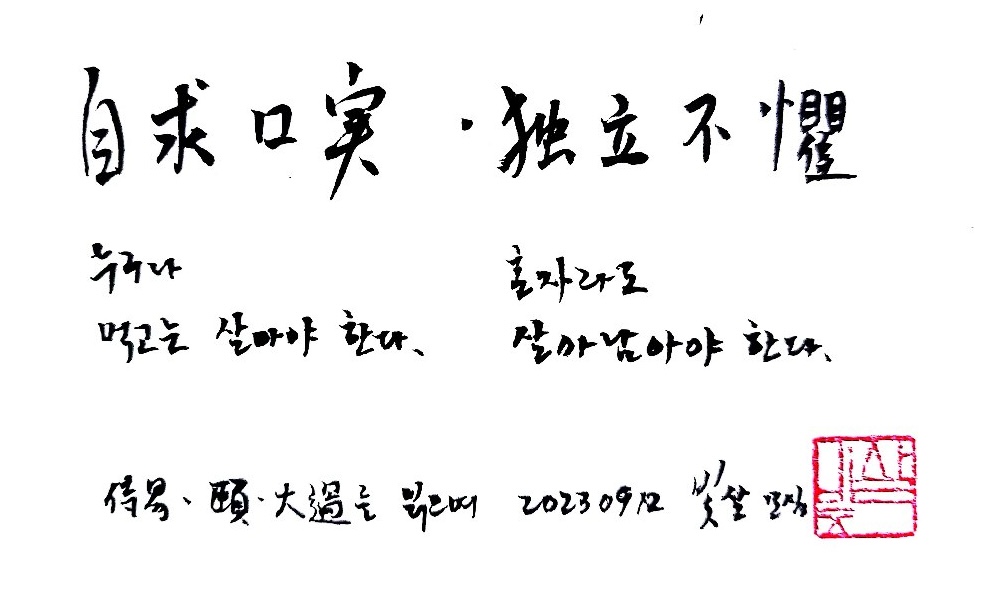

Column

생명, 생각, 생활, 생산

15. 이(䷚: 頤)와 대과(䷛: 大過)

- 누구나 먹고는 살아야 한다. (自求口實) 어떤 상황에서는 혼자라도 살아 남아야 한다. (獨立不懼)

이괘(頤卦)의 이야기는 박괘(剝卦)에서부터 시작합니다.

박괘는 ䷖ 아래의 다섯 개가 음이고, 제일 위 하나가 양인 형상입니다.

이괘는 ䷚ 제일 아래와 위가 양이고 가운데 네 개가 음인 형상입니다.

이 둘의 차이는 제일 아래에 있는 하나의 양입니다. 나머지는 같습니다.

제일 위에 하나만 양인 박괘에서 아래와 위 양 쪽으로 양이 있는 이괘가 되기까지 수 많은 사람들의 노력이 있었습니다.

이괘의 앞 이야기인 대축(大畜)괘의 제일 마지막에는 ‘천지구 도대행(天之衢 道大行)’ 이라는 이야기로 마칩니다.

하늘에 사방으로 열린 넓은 길이 만들어 지는데 그 길로 사람들이 걸어다니며 세상의 평화를 만들어 간다는 예언같은 이야기입니다.

이괘는 하늘에 난 길을 걸어다니는 사람들이 만들어 가는 세상입니다.

박괘는 선한 마음을 가진 수 많은 사람들이 쌓아 올린 사회적 풍요와 가치를 힘을 가진 사람과 시장 만능 신자유주의 사회 구조가 빼앗아 가고, 그 구조 속에서 삶과 풍요를 빼앗긴 사람들이 고통스러워 하는 이야기입니다.

박괘에서 일어난 모순을 극복하기 위해 그 사이에 얼마나 많은 노력이 있었는지 모릅니다.

복괘(復卦)가 간신히 석과불식(碩果不食)의 씨과일을 지켜냈고, 무망(无妄)과 대축(大畜)에서 새로운 삶의 길을 성찰하고, 그 길을 넓혀 나갔습니다.

대축의 하늘 길은 그냥 만들어진 게 아닙니다.

이제 그 길을 걷는 사람들이 나와야 합니다.

이괘는 바라보는 사람에서 시작합니다.

그를 ‘관이(觀頤)’라고 합니다.

그는 지금까지 개인과 사회에서 일어났던 여러 모습을 자세히 바라봅니다.

그는 드러난 현상과 그 현상 너머에 있는 집단 무의식까지 바라보고 읽어냅니다.

우리에게 일어난 일들은 지금 여기에서 일어난 일이 아니라 오랜 연원을 가진 일들입니다.

어떤 점에서는 누구도 해결할 수 없는 과제들입니다.

그는 단지 그 현상을 바라보고 읽어낼 수 있었던 것 뿐입니다.

그리고, 새 길을 걷는 첫 걸음을 ‘나를 돌본다(自養)’에서 시작합니다.

동학은 이 개념을 조금 더 확장해서 경천(敬天)이라고 했습니다. 여기서 천(天)은 하늘같은 사람, 나 자신의 은유입니다.

최소한 내가 먹을 것을 내가 구할 수 있고, 누구나 먹고는 살아야 한다는 관점을 가집니다. (自求口實 觀其自養也)

그가 걸었던 이 걸음은 오래지 않아 여러 가지 파급 효과를 불러 옵니다.

의외로 많은 사람들이 최소한의 삶이 보장되는 조건이 되면 조금 더 높은 가치를 지향하게 됩니다. 성현들이 세상에 나옵니다.(聖人養賢)

그들은 이 세상을 아름답게 만들고 싶어 합니다. (聖人養賢 以及萬民 頤之時 大矣哉)

문제는 그들은 이제 겨우 자기 몸 하나 간신히 건사할 정도의 실력 밖에 없다는 데 있습니다.

이상과 꿈은 높은데 현실적 역량은 턱없이 부족합니다.

모순이 꼬리를 물고 일어나게 됩니다.

‘전이, 불이, 불경(顚頤, 拂頤, 拂經)’ 이런 개념어에는 이상과 현실의 부조화 사이에서 일어나는 모순이 담겨 있습니다.

말만 번지르르하고 현실의 문제는 제대로 풀지도 못하고, 어떤 부분에서는 악의적인 사기이기도 합니다. 이괘가 가진 희망은 그 스스로가 자신이 이런 형편없는 존재라는 것을 알고 있다는 점입니다. 이괘의 내면에는 어떤 경우에도 자신의 영성을 잃어 버리지 않는 신령스러운 거북(靈龜)이 자리잡고 있기 때문입니다.

그는 잘하기도 하고, 잘 못하기도 하지만 결국 이상과 현실의 균형이라는 지점에 도달합니다.

그가 도달한 그곳을 ‘유이(由頤)’라고 합니다.

우리가 도달해야 할 진정한 자유의 삶, 이상과 현실의 조화, 몸과 마음의 균형이 잡힌 어떤 영역입니다.

유이(由頤)에서 누리는 평화를 ‘이화(頤和)’라고 합니다.8년 쯤 전의 어느날 이었습니다.

한동안 이화(頤和)의 꿈에 취해 있었는데, 길가다 나무 토막 하나를 주웠습니다.

그걸 가져와서 이화서원(頤和書院)이라는 이름을 썼습니다.

그 이름을 쓰고 마음에 모셨습니다. 몇 년 뒤에 이화서원이 시작되었습니다.

대과(大過)도 시작은 박괘(剝卦)입니다.

박괘에는 마지막 6번에 군자와 소인 두 사람의 이야기가 나옵니다.군자는 세상을 구할 수레를 가지게 되고, 소인은 마지막 남은 집까지도 다 무너지게 된다.(君子得輿 小人剝廬) 는 이야기로 마칩니다.

군자의 삶은 대축이 만든 하늘 길을 이괘(頤卦)의 수레를 타고 가며 세상을 구원하는 그림으로 그릴 수 있습니다.

대과는 소인의 이야기, 무너지는 집에 대한 이야기에서 시작합니다.

박괘에서 일어난 모순, 착취하고 빼앗아서 탐욕을 채우는 마음은 그 기세를 누그러 뜨리지 않고 점점 더 확대되어 갑니다.

대과의 형상인 ䷛ 이 모습은 가운데로 무거운 양이 가득 차있고, 양끝으로 음이 버티고 있습니다. 가녀린 나무 기둥에 두꺼운 마룻대와 무거운 지붕이 눌러서 금방이라도 무너질 것 같습니다. 간신히 버티고 있는 그림입니다.

박괘의 거센 물살이 그치지 않아 대과는 꼭대기까지 물에 잠긴 나무와 같다고도 했습니다.

이제 대과는 어떻게 해야 할까요?

두 사람의 대과가 있습니다.

한 사람은 이 상황을 어떻게든 버티고 개선하려고 하는 대과입니다.

대과 속에도 이괘(頤卦)의 꿈이 있기 때문입니다.

또 한 사람은 내가 할 수 있는 일이 없다고 생각하고 세상이 아니라 자기를 보호해야겠다고 생각하는 대과입니다.

어떤 사람은 옳고 어떤 사람은 그른 것은 없습니다.

각자 각자의 의지, 조건, 취향, 경험, 관계 등이 결정합니다.

기준이 다르기 때문에 결과도 다 다릅니다.

대과에서 조금 재미있는 이야기는 마른 버드나무에 새 가지가 돋아나는 것(枯楊生稊)과 꽃이 피어나는(枯楊生華) 이야기입니다.

성 의식의 개방, 혹은 구세대와 신세대의 만남을 상징합니다.

박괘와 대과괘는 절망의 이야기를 담고 있습니다. 마른 버드나무는 희망이 없는 세상의 상징입니다. 이런 세상에서 새로움은 조금 더 극단적인 행동을 취하는 사람들에게서 시작됩니다.

무엇보다 성 의식이 열릴 가능성이 높습니다. 세상을 내 힘으로 어떻게 할 수 없기 때문에 내 몸으로 할 수 있는 일을 하게 됩니다.

이것도 양면성이 동시에 존재합니다.

하나는 성 의식의 개방을 통한 자유로운 의식의 확대이고, 또 하나는 쾌락에 탐닉하기입니다.

세상은 점점 더 합리적인 의식으로는 풀 수 없는 혼돈 속으로 들어가게 됩니다.

대과는 그 거센 물길 속으로 들어간 사람들입니다.

그들이 어떤 행동을 하던 결과는 생각한 것과 다르게 됩니다.

그들의 행동 어느 것 하나 미래를 예측할 수 없습니다.

이어지는 감괘(坎卦)와 리괘(離卦)는 그 혼돈에 대한 이야기입니다.

27. ☶☳ 頤

頤 貞 吉 觀頤 自求口實.

이 정 길 관이 자구구실

누구나 먹고는 살아야 한다

내 삶을 잘 바라보면 먹고 살 길이 있다.

彖曰 頤貞吉 養正則吉也. 觀頤 觀其所養也 自求口實 觀其自養也.

단왈 이정길 양정즉길야. 관이 관기소양야 자구구실 관기자양야.

天地養萬物 聖人養賢 以及萬民 頤之時 大矣哉.

천지양만물 성인양현 이급만민 이지시 대의재.

양정(養正), 몸과 마음이 건강하다는 것은 세상을 이해하고 나 스스로 나를 길러낼 수 있다는 것이다.

하늘과 땅이 만물을 길러내듯, 우리는 지혜로운 사람들을 길러내서 그들의 힘이 세상 모든 사람들에게 미치게 해야 한다.

길러냄의 시간은 얼마나 아름다운가!

象曰 山下有雷 頤 君子以 愼言語 節飮食.

상왈 산하유뢰 이 군자이 신언어 절음식

산은 고요하고, 산 아래의 우레는 움직인다. 윗 턱은 산처럼 멈추어 있고, 아래 턱이 움직이며 말을 하고, 음식을 먹는다. 신중하게 말하고, 음식을 꼭꼭 씹어서 먹자. 몸과 마음을 건강하게 하자.

1.

初九 舍爾靈龜 觀我 朶頤 凶.

초구 사이영구 관아 타이 흉

象曰 觀我朶頤 亦不足貴也.

상왈 관아타이 역부족귀야.

이런 충고를 듣는다.

‘당신의 신령한 거북을 버려두고, 왜 내가 먹고 있는 걸 봅니까?’

내가 가진 힘을 보지 못하고 스스로를 존귀하게 여기지 않았다.

2.

六二 顚頤 拂經 于丘 頤 征 凶.

육이 전이 불경 우구 이 정 흉

象曰 六二征凶 行 失類也.

상왈 육이정흉 행 실류야

기르는 것과 길러지는 것의 관계가 뒤집어 졌다. 상식을 벗어난 일이 일어난다.

내 삶의 터전이 아닌 먼 언덕으로 가서 먹을 것을 찾아 보지만 잘 안된다. 상식을 벗어난 행동은 가까운 이들을 잃을 뿐이다. (어린아이가 부모를 돌본다, 농민이 농협을 먹여 살린다, 국민이 국가를 걱정한다.)

3.

六三 拂頤貞 凶 十年勿用 无攸利.

육삼 불이정 흉 십년물용 무유리

象曰 十年勿用 道大悖也.

상왈 십년물용 도대패야.

몸과 마음을 건강하게 길러내지 못하고 자기 욕심만 채웠다. 10년 동안 할 일을 찾지 못한다.

4.

六四 顚頤 吉 虎視耽耽 其欲逐逐 无咎.

육사 전이 길 호시탐탐 기욕축축 무구

象曰 顚頤之吉 上施 光也.

상왈 전이지길 상시 광야

가르치는 것과 길러지는 것의 관계가 뒤집어 졌다.

가르치는 사람이 호랑이의 눈으로 살펴서 배울 것은 배우고 그가 이루고자 하는 것을 해나간다. 그가 이렇게 하는 이유는 성현을 길어내어 그 빛이 세상에 나누어 지길 바라기 때문이다.

5.

六五 拂經 居貞 吉 不可涉大川.

육오 불경 거정 길 불가섭대천

象曰 居貞之吉 順以從上也.

상왈 거정지길 순이종상야

이렇게 하는 것이 순리는 아니다. 강을 건너지 않고 지금 있는 자리에 머무른다.

지금 내가 해서는 제대로 길러낼 수 없기 때문이다. 나는 다음에 있는 상구(上九)의 지혜를 따르겠다.

6.

上九 由頤 厲 吉 利涉大川.

상구 유이 려 길 이섭대천

象曰 由頤厲吉 大有慶也.

상왈 유이려길 대유경야

몸과 마음의 건강, 이상과 현실의 조화라는 자유에 이르렀다.

강을 건너는 일은 위험하지만 나는 할 수 있다. 누구나 최소한의 삶이 보장되고 일상이 행복한 사회를 만들자.

28. ☱☴ 大過

大過 棟 橈 利有攸往 亨.

대과 동 요 이유유왕 형

기둥은 가늘고 지붕은 무거워 집의 마룻대가 휘었다.

이렇게 견디기 어렵고, 지나친 상황을 개선해 나간다.

彖曰 大過 大者過也.

단왈 대과 대자과야

棟橈 本末弱也. 剛過而中 巽而說行 利有攸往 乃亨. 大過之時 大矣哉.

동요 본말약야. 강과이중 손이열행 이유유왕 내형. 대과지시 대의재.

대과는 감당하기 힘든 큰 무게를 지는 일이다.

마룻대가 휘어질 정도로 기초와 지지하는 힘이 약하다.

그런 상황에서도 대과는 자기 중심을 지키고 있다.

이 상황을 몸을 낮춰 받아들이고 오히려 기쁨을 찾아 내기도 한다.

그리고 조금씩 개선해 나간다.

힘든 무게를 버티며 길을 찾아가는 대과의 때는 얼마나 아름다운가!

象曰 澤滅木 大過 君子以 獨立不懼 遯世无悶.

상왈 택멸목 대과 군자이 독립불구 둔세무민

연못가에 심은 나무가 물에 잠겼다. 거세게 흘러내리는 물을 내 힘으로는 막을 수 없었다.

나는 이런 세상을 원망하지 않고 세상에 대해 눈감고 마음 두지 않겠다.

지금은 나를 보호하고 살아남아 무너지지 않는 것이 더 중요하다.

1.

初六 藉用白茅 无咎.

초육 자용백모 무구

象曰 藉用白茅 柔在下也.

상왈 자용백모 유재하야

하얀 띠 풀을 깔았다. 부드러운 풀을 깔아서 조금이라도 무게의 압력을 줄이고 싶다.

2.

九二 枯楊生稊 老夫得其女妻 无不利.

구이 고양생제 노부득기여처 무불리

象曰 老夫女妻 過以相與也.

상왈 노부여처 과이상여야

마른 버드나무에 새 가지가 돋아난다. 나이들어 젊은 여성을 아내로 맞이한다.

사람들은 우리의 관계가 과욕이고 지나치다고 하지만 우리는 서로 사랑하고 함께 살고 싶다.

3.

九三 棟 橈 凶.

구삼 동 요 흉

象曰 棟橈之凶 不可以有輔也.

상왈 동요지흉 불가이유보야

마룻대가 휘었다. 나무를 덧대어 보완하고 싶지만 쉽지 않다.

4.

九四 棟隆 吉 有它 吝.

구사 동륭 길 유타 인

象曰 棟隆之吉 不橈乎下也.

상왈 동륭지길 불요호하야

마룻대가 아래로 휘지 않고 든든하게 버틴다. 지금은 아래로 가는 마음을 눈 감고 내 삶을 버티기만 해도 된다.

5.

九五 枯楊生華 老婦得其士夫 无咎 无譽.

구오 고양생화 노부득기사부 무구 무예

象曰 枯楊生華 何可久也 老婦士夫 亦可醜也.

상왈 고양생화 하가구야 노부사부 역가추야.

마른 버드나무에 꽃이 핀다. 나이든 여성과 젊은 남성이 만난다. 마른 버드나무에 핀 꽃이 어떻게 오래갈 수 있나, 나이든 여성과 젊은 남성의 관계는 좋다 나쁘다 말하기 쉽지 않다. 누군가는 추하다고 말한다.

6.

上六 過涉滅頂 凶 无咎.

상육 과섭멸정 흉 무구

象曰 過涉之凶 不可咎也.

상왈 과섭지흉 불가구야

거세게 흘러오는 물살을 거슬러 강을 건너가지만 머리꼭대기까지 물이 찼다.

나는 고통을 겪지만 대과의 거센 흐름에 맞선 이런 나의 행동을 잘못이라고 할 수는 없다.

빛살 김재형 이화서원 대표. 전남 곡성에서 이화서원이라는 배움의 장을 만들어 공부한다. 고전 읽는 것을 즐기고 고전의 의미를 현대적 의미로 재해석하고 있다. '시로 읽는 주역', '아름다운 세 언어 동아시아 도덕경', '동학의 천지마음', '동학편지' 를 책으로 냈다. 꾸준히 고전 강의를 열어 시민들과 직접 만난다.