Column

생명, 생각, 생활, 생산

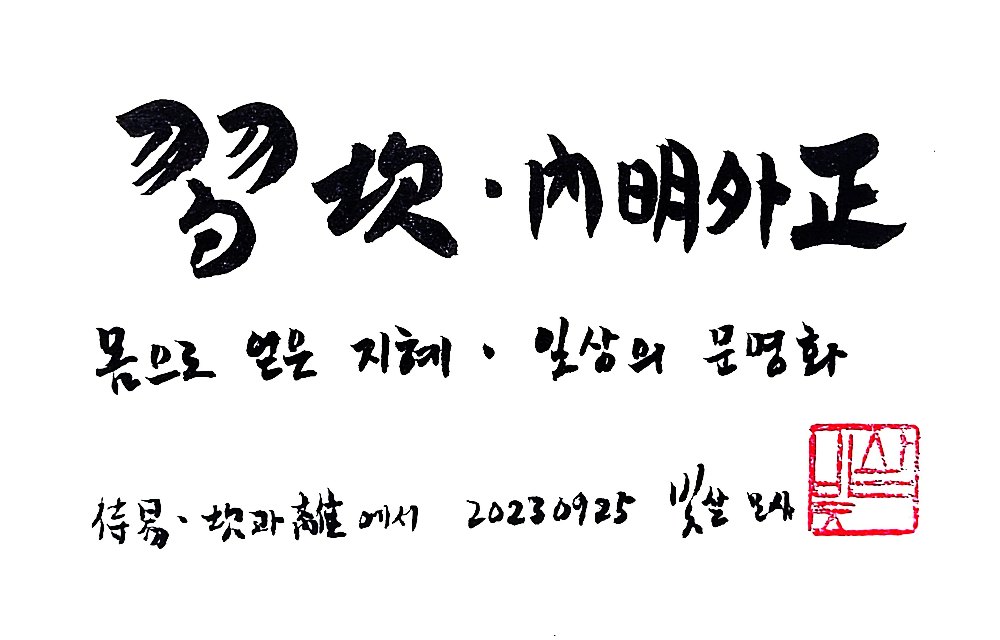

16. 감(䷜: 坎)과 리(䷝: 離) 습감(習坎)/내명외정(內明外正)

- 몸으로 얻은 지혜 / 일상의 문명화

박괘(剝卦)에서부터 이어진 고통이 대과(大過)를 거쳐 감괘(坎卦)까지 고통이 연이어 옵니다.

박괘(剝卦)의 6번에서 보여주는 두 개의 상징, 군자는 수레를 가지고 민중을 실어 나르고, 소인은 자신의 오두막도 무너지게 된다는 상징은 여러 가지를 불러 일으킵니다.

대축(大畜)의 군자는 수레를 고쳐서 넓게 만들고, 이(頤)의 군자는 성현을 키워서 대축의 수레를 타고 하늘 길로 나아갑니다.

주역은 신화적인 상상력이 넘쳐 흐릅니다.

대과(大過)에서 소인의 집은 무너지게 되고, 그 무너지는 집에서 사람들은 여러 가지 판단을 합니다. 어떻게든 다시 집을 세우자는 사람도 있고, 지금은 집이 문제가 아니라 각자가 살아남는 것이 우선이라고 생각하기도 합니다.

집을 세우고자 해도 세워지지 않고, 혼자라도 일어서겠다는 생각도 생각처럼 되지는 않습니다. 감괘는 이런 과정을 거치며 이어지는 이야기입니다.

감괘(坎卦)의 키워드는 습감(習坎)입니다.

두 가지로 읽을 수 있는데, 어려움이 거듭 온다 라고 읽기도 하고, 어려움 속에서 몸으로 익힌다 라고 읽기도 합니다.

감괘는 이 두 개의 이야기입니다.

거듭 거듭 밀려오는 어려움, 설상가상(雪上加霜)의 고통을 겪기도 하고, 그 고통을 통해 새로운 몸으로 거듭나서 자신을 새롭게 하고, 세상을 모시는 지혜를 얻기도 합니다.

역사의 고통을 온 몸으로 겪으며 살아남아서 지혜로운 사람으로 거듭난 분들은 대부분 습감(習坎)의 지혜를 몸에 가지고 있습니다.

그가 겪었던 고통을 지금 이 시대에 겪고 있는 사람들은 그의 곁에 서 있기만 해도 몸과 마음이 치유되는 경험을 하기도 합니다.

습감(習坎)의 고통을 겪어낸 사람은 그 존재 자체가 치유자, 힐러입니다.

삶은 고통의 바다를 지나가는 것과 같습니다.

파도가 밀려오듯이 삶은 불안하고 위험이 끝없이 밀려옵니다.

불안과 두려움의 눈으로 보면 세상은 내 한 몸 보전하기도 쉽지 않습니다.

리괘(離卦)는 두 개의 태양이 상징입니다.

두 개의 태양이 안과 밖을 조화롭게 비추는 상황을 내명외정(內明外正) 혹은 내성외왕(內聖外王)이라고 합니다.

세상이 아무리 불안하고 위험하고 고통으로 가득하다고 하더라도 그 속에서 습감(習坎)의 지혜를 찾고 세상의 고통을 품어 안으며 내명외정(內明外正)의 밝은 세상을 만들어 갈 수 있습니다.

또 동시에 우리 삶의 고통은 고통을 벗어나기 위해 위험을 나와 다른 타인에게 전가하고, 한 집단을 소외시키고 배타적으로 대하고 차별할 수 있습니다.

내명외정(內明外正)의 밝은 세상을 만들어 가는 노력을 ‘문명화’ 라고 하고, 고통의 두려움에 휩싸여 인종, 종교, 성 정체성, 정치 이데올로기 등으로 타인을 차별하고 배제하는 것은 ‘야만화’입니다.

리괘(離卦)는 양면성에 대한 이야기입니다.

분리와 연결, 기쁨과 슬픔, 문명과 야만이 동전의 양면처럼 하나로 이어져 있습니다.

습감(習坎)과 내명외정(內明外正)의 지혜를 사용하여 우리 안의 두려움과 불안을 다스리면 나와 세상은 연결되고 잘 길들인 암소처럼 세상은 폭력성을 완화하고 문명화 과정을 거치게 됩니다.

그러나, 그게 어디 쉬운 일인가요?

고통은 지혜가 되기 보다는 몸과 마음에 트라우마를 남기고, 이 트라우마는 불안을 증폭시키게 되고 과거의 기억은 위험을 더 과장해서 인식하게 하거나, 고통을 겪지 않기 위해 자기 자신에 대한 과도한 검열 작용을 하기도 합니다.

리괘(離卦)의 두 개의 태양은 자기 안을 과도하게 비춰서 발걸음 하나 내딛기도 힘들 정도로 자기 검열을 하게도 만들고, 두 개의 태양이 바깥만 비추어 독선적인 입장을 가지고 위험을 과장해서 나와 다른 사람에 대한 공격성으로 드러나게도 합니다.

이런 배타성과 차별, 독선과 공격성이 어떤 우연한, 돌발적인 상황을 만났을 때 일어나는 일들은 일파만파의 파괴로 치닫기도 합니다.

3천년 전 주역의 저자는 그 현장을 목격하고 이렇게 기록합니다.

突如其來如 焚如 死如 棄如. 无所容也.

아무도 예측할 수 없었던 어떤 돌발적인 일이 일어났다. 두 개의 태양은 일제히 누군가를, 한 집단을 악마화하고 나를 밝히는 빛은 사라졌다. 그 이후 불태우고 죽이고 강과 바다에 가져다 버렸다. 누구에게도 관용이 베풀어지지 않았다.

인류의 역사는 전쟁과 학살이라는 관점으로 읽을 수 있을 정도로 문명과 야만의 긴장감은 인류사를 관통하는 주제입니다.

이런 야만성을 읽을 때도 주역은 두 개의 태양이라는 상징을 사용합니다.

두 개의 태양으로 나와 세상을 동시에 밝히는 문명의 길과 두 개의 태양이 나를 밝히지 못하고 세상을 과도하게 비추어 두려움과 불안을 증폭하고 독선과 배타의 길을 가기도 합니다.

이제 1번과 2번 건곤(乾坤)에서 시작한 이야기는 29번과 30번 감리(坎離)에서 주역 상경의 이야기를 다 읽었습니다.

주역 상경 전체를 관통하는 중요한 주제는 이상과 현실의 조화입니다.

건곤(乾坤)이 우리가 꿈꾸는 이상을 읽었다면 감리(坎離)에서는 우리의 현실이 보입니다.

건곤감리(乾坤坎離) 사이에 있는 3번에서 28번까지 이상과 현실의 균형을 찾기 위한 부단한 노력이 이어집니다.

앞으로 31번에서 64번까지 이어지는 하경을 읽게 됩니다.

감괘와 리괘에서 이어지는 하경의 이야기는 생활 속에 들어있습니다.

감괘(坎卦)의 습감(習坎)은 삶의 고통을 통해 지혜를 얻은 사람입니다.

그는 이 지혜를 세상에 나누기 시작합니다.

그가 나누는 지혜와 가르침은 일상의 삶, 상덕(常德)과 삶을 통한 가르침, 습교(習敎)입니다. (常德行 習敎事)

리괘(離卦)가 꿈꾸는 내명외정(內明外正)의 문명화는 하경에서 사랑과 결혼, 주고 받음의 거래와 나눔, 좋은 친구 관계, 사랑으로 보살핌, 따뜻한 가족, 갈등하는 사람들을 위한 조정, 여성 의식, 시민들을 위한 계몽, 생태 의식 이런 일상의 삶을 통해 실현됩니다.

이런 삶의 일상은 3천 년 전이나 지금이나 생각하고 살아가는 방법이 크게 차이나지 않습니다.

하경의 첫 이야기는 함괘(咸卦)와 항괘(恒卦)입니다.

사랑하는 사람들의 이야기에서 하경이 시작합니다.

29. ☵☵ 坎

習坎 有孚 維心亨 行 有尙.

습감 유부 유심형 행 유상.

어려움이 거듭 온다. 어려움 속에서 몸으로 배운다.

사람들은 이런 나를 보며 신뢰하게 되고, 우리는 마음을 모을 수 있었다.

마음을 모아 어려움을 함께 이겨나가는 우리의 실천은 하늘을 모시는 일이다.

彖曰 習坎 重險也. 水流而不盈 行險而不失其信. 維心亨 乃以剛中也. 行有尙 往有功也.

단왈 습감 중험야. 수류이불영 행험이부실기언. 유심형 내이강중야. 행유상 왕유공야.

天險 不可升也 地險 山川丘陵也. 王公設險 以守其國 險之時用 大矣哉.

천험 불가승야 지험 산천구릉야. 왕공설험 이수기국 험지시용 대의재.

어려움이 거듭 온다. 물이 계속 흘러 오지만 위험한 웅덩이를 다 채우지 못한다.

어려운 가운데서도 해야 할 일을 해왔기에 신뢰를 잃지 않았고, 흔들리지 않고 버틸 수 있어서 마음을 모을 수 있었다.

우리의 실천은 우리 자신을 넘어 하늘에 영광이 된다.

하늘이 높아 오를 수 없고, 땅이 험해 산과 강과 구릉이 생겼다.

우리는 험한 곳에 장벽을 설치해서 나라를 지킬 수 있었다.

감괘는 위험하고 힘들다. 그러나, 때와 장소를 알고 쓸 수 있으면 얼마나 아름다운가!

象曰 水洊至習坎 君子以 常德行 習敎事.

상왈 수천지습감 군자이 상덕행 습교사.

물이 흘러 흘러 바다에 이르듯이, 나는 어려움을 통해 몸의 지혜를 익힌다.

일상의 삶을 통해 진리를 실천하고, 몸으로 체득한 일상의 도를 가르친다.

1.

初六 習坎 入于坎窞 凶.

초육 습감 입우감담 흉.

象曰 習坎入坎 失道 凶也.

상왈 습감입감 실도 흉야.

거듭되는 어려움을 겪는다. 구덩이에 빠졌는데 또 구덩이가 있다.

내가 왜 이런 고통을 겪는지 어디로 가야할지 어떻게 해야할지 모르겠다.

2.

九二 坎 有險 求 小得.

구이 감 유험 구 소득.

象曰 求小得 未出中也.

상왈 구소득 미출중야.

구덩이 안에 빠졌고 위험하다. 조금씩 문제를 풀어 나간다.

지나치게 두려워하지 않고, 몸과 마음의 중심을 지켰기 때문이다.

3.

六三 來之 坎坎 險且枕(沈) 入于坎窞 勿用.

육삼 래지 감감 험차침(침) 입우감담 물용

象曰 來之坎坎 終无功也.

상왈 래지감감 종무공야.

가는 것도 오는 것도 다 위험하다. 험하고 깊은 강을 건너는 것과 같다.

위험 속으로 들어가면 빠져 나올 수 없는 구덩이에 빠진다.

가지 말자. 애쓰고 노력해도 아무 것도 얻을 수 없다.

4.

六四 樽酒 簋貳 用缶 納約自牖 終无咎.

육사 준주 궤이 용부 납약자유 종무구

象曰 樽酒簋貳 剛柔際也.

상왈 준주궤이 강유제야.

술 한 병과 간단한 음식을 소박한 질그릇에 담아 작은 창문으로 들여보냈다.

우리는 우리에게 닥쳐 온 위험으로 인해 생긴 피해를 서로 잘 합의할 수 있었다.

5.

九五 坎不盈 祗旣平 无咎.

구오 감불영 지기평 무구

象曰 坎不盈 中未大也.

상왈 감불영 중미대야.

우리 삶에는 한없이 넓고 깊은 고통의 웅덩이가 있다. 그 위험하고 벗어날 수 없는 웅덩이는 우리 힘으로는 다 채울 수 없다.

하늘님 도우시길祗...험한 길을 안전하게 이끌어 주시길平...

6.

上六 係用徽纆 寘于叢棘 三歲不得 凶.

상육 계용휘묵 치우총극 삼세부득 흉

象曰 上六失道 凶三歲也.

상왈 상육실도 흉삼세야.

우리의 평화로운 일상을 무너뜨리고, 우리를 위험한 웅덩이 속으로 밀어 넣은 자들을 굵은 밧줄로 꽁꽁 묶었다. 그들을 가시 감옥에 가두었다. 3년이 지났지만 풀어 주지 않았다.

30. ☲☲ 離

離 利貞 亨 畜牝牛 吉.

리 이정 형 축빈우 길

분리와 연결, 문명과 야만, 기쁨과 슬픔의 양면성.

암소를 순하게 길들이는 것과 같은 문명화 과정,

시민들을 나와 세상을 함께 가꾸는 교양있는 사람으로 만들 수도 있고, 세상의 고통에 눈감고 자기만 생각하며 현실에 순응하게 길들일 수도 있다.

彖曰 離 麗也 日月麗乎天 百穀草木 麗乎土. 重明 以麗乎正 乃化成天下.

단왈 리 려야. 일월려호천 백곡초목 여호토. 중명 이려호정 내화성천하.

柔麗乎中正故 亨 是以畜牝牛吉也.

유려호중정고 형 시이축빈우길야.

리는 연결되어 있고, 땅에 붙어 있다.

해와 달이 하늘에 붙어 있듯이, 오곡백과와 초목들은 땅에 붙어 있다.

두 개의 태양, 두 개의 밝음도 정의와 함께 붙어 있어 세상을 문명화한다.

리괘(離卦)의 부드러운 두 개의 음이 2번과 5번의 중정(中正)에 자리 잡고 있어 암소를 순하게 길들이는 것과 같은 문명화 과정을 이끌 수 있다.

象曰 明兩作 離 大人以 繼明 照于四方.

상왈 명양작 리 대인이 계명 조우사방

내 안과 바깥 세상 양쪽에서 밝음을 조화롭게 이루는 문명화 과정.

내명외정(內明外正), 내성외왕(內聖外王)의 대인(大人)이 되어 나는 안과 밖의 밝음으로 세상을 밝히고 문명화한다.

1.

初九 履錯然 敬之 无咎.

초구 이착연 경지 무구

象曰 履錯之敬 以辟咎也.

상왈 이착지경 이피구야.

지나치게 신중하게 생각하다 발이 엉키고 헛디디게 된다. 나는 사람들이 나를 바라보는 시선을 피하고 싶었다.

2.

六二 黃離 元吉.

육이 황리 원길.

象曰 黃離元吉 得中道也.

상왈 황리원길 득중도야.

안과 밖이 함께 빛난다. 나와 세상을 아우르는 중도(中道)의 마음을 가졌기 때문이다.

3.

九三 日昃之離 不鼓缶而歌 則大耋之嗟 凶.

구삼 일측지리 불고부이가 즉대질지차 흉

象曰 日昃之離 何可久也.

상왈 일측지리 하가구야.

황리(黃離)의 태양이 기울고 있다. 우리는 오랫동안 북치고 노래하며 내 안의 밝음과 세상의 정의를, 삶의 다양성을 노래했는데, 지금은 그런 아름다움을 노래할 수 없다. 아름다운 세상을 살았던 노인은 슬퍼하고 탄식한다.

기우는 태양같은 이런 세상이 어떻게 오래갈 수 있겠나!

4.

九四 突如其來如 焚如 死如 棄如.

구사 돌여기래여 분여 사여 기여.

象曰 突如其來如 无所容也.

상왈 돌여기래여 무소용야.

아무도 예측할 수 없었던 어떤 돌발적인 일이 일어났다. 두 개의 태양은 일제히 누군가를, 한 집단을 악마화하고 나를 밝히는 빛은 사라졌다. 그 이후 불태우고 죽이고 강과 바다에 가져다 버렸다. 누구에게도 관용이 베풀어지지 않았다.

5.

六五 出涕沱若 戚嗟若. 吉.

육오 출체타약 척차약 길

象曰 六五之吉 離王公也.

상왈 육오지길 이왕공야.

사랑하는 사람들을 잃고 학살에서 살아남은 사람들의 눈에서는 눈물이 쉴 새 없이 흘러내린다. 그런데, 한 쪽에서는 정의가 승리한 일이라고 축배를 든다.

사회 전체가 혐오와 적대로 완전히 분리되었다.

권력자들이 우매한 민중을 공포와 두려움으로 길들인 야만(野蠻)화이다.

6.

上九 王用出征 有嘉. 折首 獲匪其醜 无咎.

상구 왕용출정 유가. 절수 획비기추 무구

象曰 王用出征 以正邦也.

상왈 왕용출정 이정방야.

나라를 지키기 위해 왕이 출정해서 승리한다. 적장의 머리를 잘라 죽이지만 그를 따랐던 병사들은 돌려보낸다. 그들은 죄가 없다.

정의롭고 아름다운 나라를 위해서는 국가의 안전을 위협하는 행동을 용납할 수 없다.

빛살 김재형 이화서원 대표. 전남 곡성에서 이화서원이라는 배움의 장을 만들어 공부한다. 고전 읽는 것을 즐기고 고전의 의미를 현대적 의미로 재해석하고 있다. '시로 읽는 주역', '아름다운 세 언어 동아시아 도덕경', '동학의 천지마음', '동학편지' 를 책으로 냈다. 꾸준히 고전 강의를 열어 시민들과 직접 만난다.