Column

생명, 생각, 생활, 생산

2023년 9월 27일

41. 중국 남방 방언 - 광둥어 cantonese 공부

사진 출처: HONEYCOMBERS

광둥어廣東話(cantonese)를 배운지 일년이 다 되어간다. 아침에 마을 산책을 하거나 장을 보러 나갈 때마다 마을 친구, 이웃 주민들과 인사말 정도 나누는 수준이다. 원래부터 그 이상의 욕심도 없었다. 내가 광둥어를 배우기 시작한 이유는 광둥어로 자유자재한 의사소통을 하기 위함은 아니다. 그보다는 광둥어안에 들어 있는 이 지역의 문화적 특성들을 좀 더 깊이 이해하고 싶었을 뿐이다. 더 정확히 이야기하자면 과거 명청明清시기와 현대 PRC(중화인민공화국)의 수도 베이징 중심의 서사와 문화가 깊게 배어있는 푸퉁화普通話, 즉 만다린과 구별되는, 광둥어에 담긴 이 지역의 여러가지 옛 문화적 흔적들을 찾아보고 싶었다. 이를테면 걔중에는 예전 이곳 원주민들이 사용하던 proto-cantonese같은 것들이 있을 것이다.

광둥지역은 중국의 다른 남방지역과 마찬가지로 한족漢族, 혹은 그 전신인 황하와 중원의 주인 화하족華夏族이 터줏대감으로 자리잡고 있던 곳이 아니다. 고대 중국남방에 살던 다양한 부족과 민족을 한족 사람들은 아울러서 백월百越족이라고 불렀다. 여기서 숫자 백은 그만큼 수가 많고 다양하다는 뜻이다. 다만 역사시대이후에도 이들에 대해서 남아있는 기록이 매우 제한적이다보니 우리가 그들의 실체를 파악하는 것은 쉽지 않다. 선사시대를 연구하기 위해서 지금은 고고학뿐 아니라 언어학과 분자생물학을 많이 이용한다. 이에 따르면 이들은 지금 우리가 알고 있는 동남아시아와 남태평양 군도에 사는 사람들의 조상일 가능성이 높다고 한다. 현대에 와서 출토된 선사시대의 유골을 분석하고 게놈의 염기서열을 비교해서 알아 낸 사실이다.

대표적인 예가 지금 막 아시안 게임이 열리고 있는 항저우杭州 지역의 량쥬良渚문화유적지이다. 아시안 게임 채화식이 바로 이곳에서 열렸다. 그리고 이번 아시안 게임의 대표 마스코트인 총총琮琮은 바로 이곳에서 출토된 종교적 상징물인 옥종玉琮에 새겨진 문양을 상징한다. 장강 하류에는 량쥬문화뿐 아니라 서로 다른 시기의 수많은 신석기 시대 문화유적이 분포해 있다. 그중에서도 단연 압권은 량쥬문화이다. 지금으로부터 5천년이전에 성립돼 약 천년간 유지된 이 지역에는 쌀을 재배하는 민족이 살고 있었다. 이들은 자주 강물이 범람하는 지역의 특성상, 제방을 쌓아서 물을 관리하고 대규모로 쌀농사를 지었다. 흙으로 쌓은 거대한 토성과 도시의 흔적, 그리고 출토된 다양한 유물들은 놀라울 정도의 문화수준을 보여주고 있다. 그래서 UNESCO 세계 문화유산으로 지정된 이 유적은 ‘문명’으로 불리기도 한다. 청동기의 사용이 보편화되지 않았고 확립된 문자도 없었기 때문에 엄밀한 의미의 ‘고대문명’으로 분류되지는 않지만, 그에 준한다는 평가를 받고 있다. 시진핑이 베이징을 방문한 트럼프에게 ‘중국 문명사’는 5천년이라고 당당히 이야기할 수 있던 자신감의 근저에는 량쥬문화유적에 대한 국제적인 공인이 자리잡고 있었다.

그림 1: 항저우 아시안 게임의 마스코트 총총은 량쥬문화유적의 대표적 출토물인 옥종玉琮에 새겨진 상상속의 괴수얼굴 문양에서 따온 것이다. 옥종의 기능이나 이 문양의 의미에 대해서는 여러가지 설이 있으나 사각형과 원이 결합된 옥종의 형태가 “하늘은 둥글고 땅은 사각형 天圓地方”이라는 중국인의 전통적 우주관을 표현하고 있다는 사실은 비교적 명확하다.

그런데 앞서 밝힌 유전자 연구에 의하면 이 ‘문명’의 주역들은 시대를 달리하며 각각 지금의 오스트로네시아어족 주민 그리고 Kra-Dai어족 주민들과 관계가 깊다고 한다. 전자의 경우 말레이지아, 인도네시아 등의 해양 동남아시아, 그리고 남태평양 지역에 광범위하게 분포하고 있는 사람들을 의미한다. 후자는 지금의 태국과 라오스 등지의 사람들과 버마의 샨족 등을 대표로 들 수있다. 특히 전자의 경우에는 중국 남부와 다른 지역의 연구를 통해 중국 남부가 그 기원임이 거의 확실시 되고 있다. 이들은 나중에 대만으로 옮겨 가서 지금의 대만 고산족의 선조가 됐다. 그리고 여기서 다시 해양 동남아시아 지역과 남태평양의 군도로 흩어지면서 현재와 같은 광범위한 거주지역을 형성하게 됐다.

이들은 장강하류에 위치한 지금의 저장浙江성뿐 아니라 더 서쪽으로 푸젠福建성, 광둥廣東성, 광시廣西성, 하이난海南, 그리고 윈난雲南, 구이저우貴州, 쓰촨四川과 같은 서남지역 등에 폭넓게 거주하고 있었는데, 이들의 직접적인 후예들이 아직도 중국영내에 소수민족으로 남아 있기도 하다. 후자 지역의 경우에는 이들과는 다른 계통의 Austroasiatic어족 사람들도 거주하고 있었는데, 이들은 베트남이나 크메르같은 다른 대륙 동남아시아 국가의 조상들과 관계가 깊다. 이를테면 광시성에 주로 거주하는 중국 최대의 소수민족인 장족壯族 언어와 태국말은 같은 어족에 속한다고 한다. 물론 윈난성에는 지금의 태국사람들과 거의 동일한 따이족傣族도 있다.

주로 북방에서 조와 수수 등을 재배하던 (외래종 작물인 밀의 재배와 밀가루 음식이 보편화한 것은 후대의 일이다. 당송 시기를 거치며 서역에서 들어온 호병胡餅등이 인기를 얻기 시작했고, 명나라 시기부터 면을 많이 먹기 시작했다고 한다.)한족이 한참 후 수차례에 걸쳐서 대규모로 남하하면서 쌀을 재배하는 이들 백월족의 운명은 다양하게 전개됐다. 지금 중국의 남방지역에 살고 있는 이들은 주로 모계혈통으로 남아 남방의 한족이 된 이들이 대다수이다. 사람들의 유동과 이주가 상대적으로 자유로와진 것은 현대 중국의 개혁개방이후이니, 실제로 남방 한족 중국인들은 대부분 이들의 후예라고 할 수 있다. 물론 산악지역 등에 고립돼 소수민족으로 남은 경우도 있다. 또 앞서 말한대로 동남아시아나 남태평양 지역으로 밀려나서 지금과 같이 완전히 다른 민족과 국가를 형성하기도 했다. 우리가 오래전부터 “경제적으로 열등한 후진국 사람들”, 혹은 “문화수준이 떨어지는 원주민”쯤으로 여기던 이들이 실상 선사시대에는 지리적 환경에 따라서 당시 한반도에 살던 이들보다 훨씬 우월한 문화와 문명수준을 달성했다는 사실은 특히 주목할만하다. 제럿 다이아몬드의 <총균쇠> 제임스 스콧의 <지배받지 않는 기술>이 논증하는 바와 같이, 발달된 문화나 문명, 정치제도로서 국가의 형성 등을 결정하는 것은 기후와 지리적 영향이 가장 중요하다는 사실을 잘 보여주는 사례이다.

이렇게 얘기하면 불편하게 들을 사람들도 있겠지만, 위 논증의 초점은 원래 태어날 때부터 우월하거나 열등한 인종이나 민족은 존재하지 않는다는 것이다. 더 중요한 것은 인류문명의 여명기에 그들의 조상이 어디에 자리잡고 살았느냐는 점일 뿐이다. 또, 당시 한반도에 살던 이들이 단일하게 우리의 직접적인 조상이 된 것도 아니다. 그리고 지금과 같은 한반도의 우리 민족 개념이 형성된 것은 한참 후인 고려말 이후라고 알려져 있기 때문에 전혀 기분나쁘게 생각해야 할 이유가 없다.

이들 량쥬문화의 주역들중 일부는 나중에 산둥山東지역으로 북상했던 것으로 알려져 있다. 아직 화하족이 명확하게 형성되기 전의 일이다. 한반도에 쌀재배 농경기술이 전래된 경로나 시점에 대해서는 여러가지 설이 있는데, 그중 하나는 지금으로부터 3천년전쯤 일군의 사람들이 산둥반도를 통해서 한반도로 건너왔다는 것이다. 여기서 내가 상상력을 발휘해보자면 산둥으로 올라왔던 량쥬문화의 후예들중 일부가 한반도로 건너와 쌀을 재배하는 문화를 전파했을 가능성도 있지 않나 싶다. 그들이 우리 조상중의 일부가 됐을 수도 있다는 이야기이다. 물론 어디까지나 나의 뇌피셜일뿐이다.

이렇게 이야기하면 남방중국 ‘한화’의 역사가 대개 역사시대 이전이나 고대, 중세와 같이 아득한 옛날의 일로만 생각되겠지만 실상은 그렇지 않다. 중국의 주류 역사에 상대적으로 빨리 편입된 저쟝성이나 푸졘성 등과 달리 광둥이나 광시와 같은 지역들은 명청시기에 이르러서야 한화가 이뤄진 곳이 많다. 즉, 상대적으로 소수인 한족 거주지 바깥에는 여전히 이들 소수민족들이 절대 다수를 점하고 있었다는 의미이다. 여기서 한족 거주지는 주로 행정과 교역의 중심, 군대주둔지 등을 의미한다.

광둥이라고 하면 흔히 지역 방언으로 광둥어를 떠올리게 된다. 칸토팝cantopop이나 홍콩영화가 아시아에서 큰 인기를 끌었기 때문이다. 또, 이들 광둥어 사용자들이 일찍부터 해외로 이민을 떠나 전세계적으로 8천만명이 넘는다. 한국어 구사자인 한반도 거주민인 남북한 사람들이나 한인디아스포라를 모두 더한 숫자보다 많다. 그런데 광둥지역에는 이밖에도 중요한 몇가지 방언이 존재한다. 대표적인 것이 푸졘성과 맞닿아 있는 챠오샨潮汕지역의 방언과 흔히 객가客家들의 언어로 불리는 하카어客家話이다. 이 방언들은 만다린과 광둥화가 다른 만큼 서로 다르기 때문에 상호간에 직접적인 의사소통은 불가능하다.

그중에서도 대표격인 광둥어는 사실 광둥지역에서도 주로 주강珠江삼각지역과 광둥성 서부같은 제한된 지역을 중심으로 많이 사용되던 방언이다. 주강 삼각지역의 대표도시는 물론 오래전부터 광둥성의 중심인 광저우였다. 광저우 ‘한화’의 역사는 진시황이 파견한 군대의 장수였던 북방인 조타趙佗가 남월국南越을 세웠던 2천년전으로 거슬러 올라간다. 이렇게 이야기하면 주강삼각지역이 오래전부터 한족들의 거주지였을 것으로 생각하기 쉽지만 실상은 그렇지 않다. 왜냐하면 이 지역은 천년전까지만해도 모두 바다에 속했기 때문이다. 지금은 주강 상류 깊숙히 내륙지역에 위치한 광저우는 당시에 직접 바다에 면한 항구도시였다. 북쪽 산악지역에서 떠 내려온 퇴적물이 오랜 기간 쌓이면서 광저우로부터 남쪽으로 천천히 습지가 형성됐고, 이 습지에서 주로 간척이 이뤄지면서 지금의 주강삼각지역이 만들어진 것은 과거 6백년 정도의 기간인 명청시기이다.

당시 이 지역에 거주하던 수많은 원주민들은 어떤 사람들이었을까? 이들 중 상당수는 우리가 흔히 알고 있는 보트피플 탄카蜑家이다. 이들은 뱀을 숭배하고 스스로를 용의 자손이라고 생각했는데, 당연히 물질에도 매우 능했다. 꼭 이들 탄카와 직접적인 연관이 있다고 할 수는 없지만 단오端午절의 드래곤보트龍船경주등이 이런 물을 좋아하는 소수민족의 관습에서 비롯했다는 설이 있다. 이러한 설에 따르면 초사楚辭로 유명한 굴원屈原과 관련된 단오절의 유래는 나중에 한족이 이런 소수민족의 풍습을 차용해서 새롭게 구성한 서사라고 한다. 이런 관습과도 연관이 있는 롱무龍母신앙도 광시지역을 중심으로 지금도 많이 남아있다고 한다.

한족은 명청시기를 거치면서 신분계급이 실질적으로 사라져서, 평민, 즉 농민들은 적서구분없이 모두 과거시험에 응시할 수 있었다. 과거시험에 합격하는 순간 신사士紳계급에 속하게 되면서 지역의 엘리트로 인정받았고, 수도에서 열리는 회시會試에 응시할 자격이 주어지거나 이를 통과해서 진사進士가 되면 황제와 함께 국가를 다스리는 사대부士大夫계급에 속할 수 있게 됐다(天下共治). 물론 이들의 후손이 과거에 합격하지 못한다면 이들은 사대부의 자격을 상실하고 다시 평민이 됐다. 하지만 여전히 과거시험에 응시할 수 없는 소수의 천민들이 남아있었는데, 이들 탄카와 같은 어민들이 이에 해당한다. 이들은 청조 중기까지도 육지에 올라와 정주하는 것조차 허용되지 않았다.

화남華南학파라 불리는 일군의 역사학자와 인류학자들이 1970년대 후반부터 홍콩의 신계지역을 포함한 주강삼각지역을 필드로 삼아 연구를 진행했다. 주강삼각지역 마을의 수많은 사당, 족보, 묘비의 내용, 지방지地方誌 그리고 구술되어 전해지는 민간의 역사를 조사했다. 이들 주강삼각지역의 광둥어 사용 한족 주민들은 과연 어떤 역사와 연원을 가지고 있는 것인가를 살펴봤다. 명청시기부터 쓰여진 이들의 족보는 자신의 부계 조상의 기원을 대개 중원에서 남하해 온 한족 성씨들로 설정한다. 그런데 이런 기록들의 일관성이 많이 떨어진다고 한다. 이들 중 상당수가 실제로는 북방 한족과 그다지 큰 연관이 없을 가능성을 시사한다. 설사 이들의 조상중 소수의 남성이 북방 한족이라고 해도, 그 후로 지역주민들과 통혼을 하면서 불어난 이들의 자손들은 애당초 현지 원주민들이었을 가능성이 훨씬 높다. 지금의 주강삼각지역 거주민들 중 조상이 직접 탄카계를 비롯한 소수민족출신으로 확인되는 사람들은 매우 적기 때문이다.

주강삼각지대 마을의 일부 한족 습속중 여성이 결혼을 안하고 집단생활을 하거나 결혼을 한 후에도 아이를 낳기 전까지는 시댁으로 가지 않는 관습이 남아 있었다. 이들은 심지어 남편과 관계를 맺고 출산을 하게 되는 상황을 최대한 미루려고 노력했다. 이들 중에는 과거에 응시해서 급제하거나 관료를 지낸 사람들이나 재력이 있는 지역 명망가 집안의 딸인 경우도 많았다. 즉, 이 지역의 한족가문중 신분이 높은 편에 속하기 때문에 유가윤리와 풍속을 엄격히 지켜야 하는데도 예외적으로 이런 특이한 관습이 남아 있던 것이다. 전통적인 가부장적 유가제도하에서 허용될 수 없는 일이다. 화남학파의 인류학자들은 이것을 일부 원주민 모계사회의 관습이 남긴 흔적으로 추정하기도 한다.

이런 가설들에 근거하자면 이 지역의 주요한 지역방언인 광둥어에는 해당지역 소수민족의 언어습관과 흔적이 많이 남아 있을 것으로 가정할 수도 있다. 그리고 탄카의 조상을 오스트로네시아 어족 사람들로 보는 경우도 있는데, 그렇다면 광둥어에 오스트로네시아 어족의 어휘나 구조적 영향이 남아있을 수도 있다.

실제로 광둥어를 공부하다보면 소리가 먼저 있고, 그 소리에 맞게 후대에 인위적으로 만들어진 한자들이 많이 포함돼 있는 것을 알 수 있다. 또 그냥 기존의 한자를 음차해서 전혀 다른 의미로 사용하기도 한다. 왜냐하면 원래 광둥어는 문자로 기록되지 않은 입말 언어였기 때문이다. 지금은 홍콩을 중심으로 광둥어 문서들이 적지 않게 존재하지만 입말인 광둥어를 문자로 기록하기 시작한 역사는 그리 오래되지 않는다.

구어와 문어를 통일하기 위해 만든 백화문白話文사용 운동이 시작된 1919년의 5.4운동 이전까지만 해도 당시 문자로 기록한 언어들은 원래 문어체인 문언문文言文의 형태를 가지고 있었다. 중국 고전이 쓰여진 형식이다. 전국적으로 통일된 구어도 정부의 관청과 궁중에서 사용하는 표준어인 관화官話뿐이었다. 그런데 관화가 가능한 사람은 소수의 사대부나 여러지역을 돌아다녀야 하는 상인들 뿐이었고, 거의 모든 중국인들은 각기 자기 지방의 방언을 사용하고 있었다. 그중에서도 특히 북방관화와 거리가 먼 남방방언들을 사용하는 광둥성이나 푸졘셩 출신들이 관료가 되려면, 이 관화를 따로 익혀야만 했다. 새로운 외국어를 배우는 것과 마찬가지였다. 공부에 어려움이 많아서 황제와 면담을 할 때는 경우에 따라 따로 이들을 위한 통역이 배석할 정도였다고 한다. 어쨌든 백화문에 사용한 구어의 기초가 된 것은 역시 북방관화였고 오늘날 푸퉁화, 만다린의 기원이기도 하다. 이밖에도 백화문에는 광둥어, 쑤저우蘇州 방언(吳音) 등이 있었다고 하지만, 원칙적으로는 각기 다른 지역의 구어인 방언을 문서 기록에 사용하면 이것이 백화문인 셈이었다.

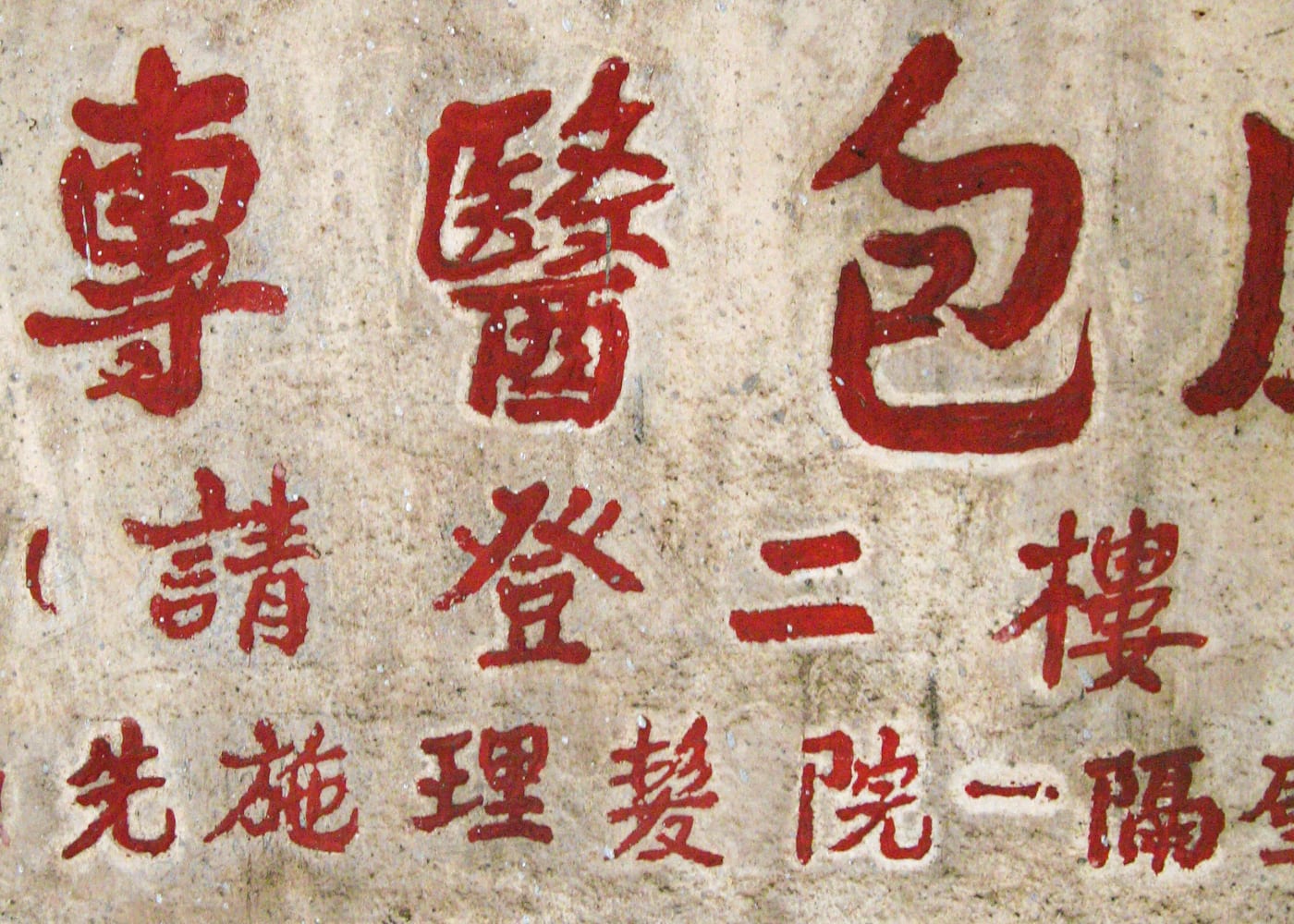

광둥어가 처음으로 문서로 기록되면서 보편적으로 널리 퍼지기 시작한 것은 상거래와 상품광고 때문이었다고 한다. 경제와 상업이 발달했던 이 지역의 특성을 잘 보여준다. 또 광둥어를 문자로 기록한 동기중 하나는 월극粵劇의 대본작성이다. 이를 공연에 사용된 언어인 광둥어로 기록해야 했기 때문이다. 우리에게는 베이징 오페라라고 불리는 경극京劇이 가장 많이 알려져 있지만 중국은 지역별로 지역 방언을 사용하는 다양한 극형태가 존재한다. 이들 지역극과는 조금 전통을 달리하고 당나라 시기부터 문인을 중심으로 유래하여 가장 역사가 오래된 쑤저우 쿤샨昆山지역의 곤곡崑曲이 있기는 하지만 여기서는 자세히 설명하지 않겠다.

월극은 청나라때부터 시작돼 약 300여년의 역사를 가지고 있다. 그런데 흥미롭게도 첫200년간은 월극 공연에 광둥어가 사용되지 않았다고 한다. 이유는 광저우 성내의 관료들과 사대부들, 그리고 상인 부호들이 실은 외지출신이 많았기 때문이다. 그들은 자기 고향 방언을 사용하는 외부의 극단을 초청해서 공연을 주최했기 때문에 해당지역의 관화를 사용해서 공연을 했다. 당시 광둥어를 사용하는 로컬 극단의 공연은 광저우 성내가 아닌 농촌의 지역 중심지 향진鄉鎮에서 많이 이뤄졌다. 앞서 이야기한대로 명청시기에 한화가 이뤄진 지역들이다. 그래서 이들 현지 배우들은 더 많은 기회를 얻기 위해 외지에서 온 극단에서 공연 기교와 관화를 배웠다. 예전부터 광둥성 사람들은 관화를 배우기 위해 오랜 기간 광시성의 수도였던 구이린桂林지역의 관화를 교범으로 삼았다. 배우들뿐 아니라 과거에 합격해서 수도 베이징으로 향하는 사대부들도 주로 가까운 이 지역에서 선생님을 모셔와서 관화를 배웠다고 한다. 그런데 구이린관화는 아무래도 자기 나름의 액센트와 고유어가 있다보니 막상 베이징에 가서 구이린관화를 구사해도 조정에서 잘 알아듣지 못했다는 웃지못할 일화들이 적지 않다. 물론 구이린관화에 광둥어 액센트가 더해진 결과일 것이다. 영화 <페르시아어 수업>의 마지막 장면인 테헤란 공항의 입국심사장 씬이 연상되기도 한다. 이렇게 월극 배우들이 사용하는 “엉터리 관화”를 “극장戲棚관화”라고도 불렀다고 한다.

광둥어 표현에 唔鹹唔淡 mhaam mdaam이라는 말이 있다. 문자 그대로 해석하면 짜지도 싱겁지도 않아서 어중간하다는 의미이다. 많이 사용되기로는 너무 평범하고 일상적이라서 재미가 없다는 의미, 그리고 외국어를 구사하는 수준이 그다지 뛰어나지 않다는 의미를 가지고 있다. 이 표현의 기원은 바로 이 월극의 극장관화와 관계가 있다. 제대로 된 관화도 아니고 지역방언인 제대로 된 광둥어도 아니라는 뜻이다. 부연하자면 여기서 담淡은 꼭 싱겁다는 의미라기 보다는 원재료의 맛이 제대로 살지 않는다는 의미에 더 가깝다. 먹거리에 진심인 광둥사람들이 자랑하는 광둥요리의 특징중 하나는 칭딴清淡인데 우리말로 담백하다는 뜻이다. 상대적으로 기름을 적게 쓰는 찜요리가 많고, 향신료도 적게 사용한다. 광둥사람들은 원재료의 맛을 중시하기 때문에 식재료의 선도를 많이 따지는 편이기도 하다.

여기서 다른 질문이 제기될 수도 있다. 왜 광시성에서는 북방의 관화를 많이 사용했을까? 광시성은 광둥성보다 더 변경지역이고 소수민족도 더 많이 살고 있었는데, 오히려 광둥어 혹은 광시어와 같은 지역방언이 더 활성화 됐어야 하는 것 아닐까? 이유는 지리적인 여건 때문이다. 잘 알려진 바와 같이 진시황은 광둥과 광시지역을 정복하기 위해서 훗날 남월왕이 되는 조타와 함께 군대를 파견하는데, 이들 지역은 험한 산악지대를 거쳐야 도달할 수 있었기 때문에 보급에 큰 어려움을 겪었다. 그래서 그들은 장강長江에서 후난湖南지역으로 분기한 샹쟝湘江에서 광시지역의 리쟝灕江으로 운하를 뚫었다. 이를 링취靈渠라고 부른다. 이 리쟝유역에 발달한 도시가 구이린이었기 때문에, 광시의 북동부에 위치한 구이린은 예전부터 주로 군인들을 비롯한 중원으로부터의 이주민도 많았고, 중원지역의 문화적 영향을 직접적으로 받게 된 것이다. 또 다양한 방언을 사용하는 현지의 소수민족들이 많다보니, 일찍부터 표준어 사용의 필요가 생겼고 그래서 북방관화를 현지화한 구이린관화가 이 지역을 중심으로 보편적으로 사용되게 된 것이다.

그림: 2 샹장과 리쟝사이에 만들어진 링취 운하는 진시황의 군대가 광둥지역 정복전쟁을 벌일 때 중원으로부터 보급품을 운송할 목적을 가지고 있었다.

실제로 광둥지역을 중국의 다른 지역, 특히 중원의 입장에서 살펴보자면 이곳은 오래전부터 고립된 지역이었다. 지금처럼 비행기나 고속철을 타고 이동하는 상황에서는 이해하기 힘든 일이다. 또, 우리 같은 외국인들은 특히 홍콩을 통해서 광둥을 알게 됐기 때문에 이런 지리적 환경을 더욱 이해하지 못한다. 광둥은 산악지대로 둘러싸여 있기 때문에 바다를 통해서 들어오는 것이 아니면, 앞서 말한대로 서북쪽에 위치한 광시성의 구이린을 통해 주강으로 내려오든가, 아니면 동북쪽의 장시江西성 남부지역인 간저우贛州로부터 출발하여 당나라 시절에 만들어진 산악도로 메이관고도梅關古道를 통해서만 도달할 수 있었다. 국제 교역도시 광저우가 지금으로부터 1400년전인 당나라 시기에 탄생한 것도 이 산악도로를 통해서 해외에서 수입한 물건을 중국내륙지역으로 들이고, 반대로 중국 다른 지역의 물자를 보내서 광저우에서 수출할 수 있었기 때문이다. 특히 청나라 시기 이 지역 산악도로로 물자를 수송한 짐꾼들 중에는 광시지역 출신 노동자들이 많았다. 1차 아편전쟁이후 청이 난징南京조약에 의거해서 광저우 외 푸졘의 샤먼廈門, 저장의 닝보寧波, 그밖에 상하이, 난징 등 5개항구를 개방하면서 광저우의 물동량이 크게 줄어들었다. 주요한 무역상품인 차와 비단, 도자기 등을 굳이 광저우로 보내지 않고 생산지에서 더 가까운 항구를 통해 해외로 수출할 수 있게 됐다. 따라서 이들도 일자리를 잃게 됐는데, 경제적 곤경에 처한 이들 노동자들이 훗날 태평천국의 난의 주역이 됐다고 한다.

다시 광둥어 이야기로 돌아와 보자. 그렇다면 원래 한자가 존재하지 않았던 여러 광둥어의 입말들은 모두 원주민 언어에서 기원했던 것일까? 답은 그렇지 않다이다. 광둥과 푸젠지역을 비롯한 여러 남방방언을 북방관화와 비교하는 자료들을 보면 대개의 경우 이런 근원을 정확히 알 수 없는 한자어휘에 대해서 설명하기보다는 한자가 확인이 되는 경우에 대해서 같은 한자어휘가 어떻게 다르게 발음되는지를 설명한다. 방금 이야기한 한족 방언들은 모두 북방관화나 만다린과 마찬가지로 Sino-tibet(漢藏)어족에 속한다. 기본 구조와 대부분의 어휘는 동일하다는 이야기이다. 그렇다면 대체 연원을 알 수 없는 어휘는 어디에서 온 것인가?

예를 들어 보자. 광둥어에서 동사나 보조 동사 등으로 매우 자주 사용되는 마이埋라는 어휘가 있다. 이 말에는 뭔가를 끌어모으다, 모이다, 합을 맞추다, 뭔가에 접근하거나 기대다, 닫다, 일을 끝마치다, 완성하다 (영어의 wrap-up같은 느낌이다)등의 다양한 의미가 있다. 이 어휘는 원래 한자어 뜻인 매埋와 의미가 같지 않다. 이 한자는 매장埋葬과 같이 동물의 사체 등을 땅에 묻는 것에서 연유한다. 내가 처음 이 어휘를 배운 것은 식당 등에서 밥을 먹고난 후 계산을 하는 행위를 의미하는 ‘마이딴 買單’ 혹은 원래 광둥어 어원인 埋單이라는 표현이었다. 중국에 와보신 분들은 종업원에게 손을 흔들며 ‘후우유엔服務員, 마이딴!’이라고 소리를 쳐 본 경험이 있을 것이다. “Bill, please!”라는 영어 표현과 일치한다. 그래서 광둥어를 배우기 전에는 그냥 ‘매장’의 한자뜻과 같다고 생각했다. 복식부기에서 credit과 debit을 연상했기 때문이다. 채무가 발생하고 현금을 지출해서 그 채무를 해결하는 느낌이, 구멍이 생기고 다시 그 구멍을 메우는 장면으로 상상됐다.

그림 3 광둥어 마이埋의 다양한 의미망

그런데 실제로 이 마이는 광둥어 한자 표현이고 그 의미는 앞서 설명한 것처럼 파묻는다는 의미의 ‘매장’과는 미묘하게 다르다. 광둥어에서 이 어휘를 내가 상상한 것처럼 ‘매장’의 의미로 사용했을 가능성이 낮은 또 다른 명확한 이유가 있다. 광둥사람들은 부정적 의미를 갖는 어휘의 사용을 꺼리는 풍습이 있기 때문이다. 예를 들어서 광둥어에서 집을 임대로 내놓을 때 빈집이라는 의미의 hung uk 空屋 대신 gat uk 吉屋이란 표현을 사용한다. 이유는 광둥어에서 空의 발음이 hung으로 흉凶과 같기 때문이다. 빈집이라는 말이 마치 흉가처럼 들릴 수 있다. 그래서 정반대로 길하다는 의미의 吉를 사용하는 습속이 있다. 비슷한 예로 수세미의 중국어 표현인 쓰과 絲瓜의 광둥어 발음인 Si는 패배한다는 의미의 輸 Syu와 비슷하게 들리기 때문에 광둥에서는 정반대로 승리한다는 의미의 勝瓜 Sing Gwaa라는 이름을 사용한다.

또다른 마이의 예를 들자면 埋嚟! maailai가 있다. 이는 “이리로 와봐! Come here”라는 의미를 갖는 만다린의 ‘궈라이過來!’와 정확히 일치하는 표현이다. 같은 ‘마이’의 의미군을 갖고 있는 다양한 광둥지역과 푸졘지역 방언들을 비교하면 비슷한 발음을 갖고 있지만 다른 한자로 기록하는 경우들이 많다고 한다. 즉, 지역마다, 유사하지만 조금씩 다른 발음을 갖고 있고, 역시 다른 한자를 빌려서 기록한 것이다. 그렇다면 이 어휘의 기원은 어디에 있을까? 여기에는 두가지 가설이 있다. 하나는 앞서 이야기한데로 원래 한자가 없는 지역 원주민들의 토착어에서 유래했을 가능성이다. 그런데, 그보다는 중고한어中古漢語로 불리는 당송唐宋시기의 관화에서 유래했을 가능성을 짚기도 한다. 남방지역 방언들 특히 광둥어에 당송시기에 사용하던 표준어의 흔적들이 많이 남아있다는 것이다.

당송관화 한자를 정리한 언어학 서적으로 북송宋시기에 집필된 <광운廣韻>에서 우리가 흔히 마찰의 의미로 사용하는 摩 mo라는 한자의 당시 뜻중에 지금의 광둥화 ‘마이’와 비슷한 의미들이 기재된 것을 발견할 수 있다. 그런데 이 의미의 어휘가 남방의 각 지역 방언에서 입말로 사용되면서 발음이 지역별로 다르게 변화해왔다는 것이다. 이 입말들은 한자 기록이 없었기 때문에 원래 한자가 무엇이었는지 알 수 없게 된 것이고, 예를 들어 나중에 만들어진 광둥어 백화문에서는 마이埋라는 한자를 음차하게 됐다는 설명이다.

예전부터 광둥어에 당송관화 혹은 그 이전의 한족 표준어로 일컬어지는 아언雅言의 영향이 많이 남아있다는 주장들이 있는데 어떤 의미인지 조금 이해가 가기도 한다. 여기서 더 나아가 당시唐詩를 광둥어로 낭송하면 더 그 맛이 살아난다는 주장도 있는데, 이는 단지 이런 어휘들뿐 아니라 당시의 발음과 성조를 비롯한 소리 규칙과도 연관이 있다고 한다. 얼마전 인터넷에서 대단히 재미있는 중국 영상들을 우연히 발견했다. 광둥의 음악팬들이 미국의 인기그룹 실크소닉silk sonic의 대표곡인 <Leave the door open>의 광둥어 버젼을 올린 것을 보고 재미있게 듣고 있었다. 곁에 있던 아내가 더 재미있는 게 있다면서 올해 봄에 발표된 블랙핑크 지수의 <flower> 광둥어 버젼을 보여준다. 물론 지수가 부른 것이 아니라 중국의 광둥어 사용자 팬들이 만들어서 그의 뮤직 비디오에 립싱크로 올린 것이다. 만다린 버젼도 있냐고 물어봤더니 있긴 하지만 광둥어 버젼이 더 훨씬 더 인기가 있다고 한다. 중국 사람들도 광둥어 노래가 만다린으로 부르는 것보다 듣기 좋다고 생각하기 때문이라고 한다. 이런 말을 들으면 한국 사람들은 홍콩 칸토팝의 영향때문이라고 짐작하겠지만 대륙에서 칸토팝이 시들해진 것은 이미 오래전 일이다. 과거 칸토팝의 영향력은 분명히 경제적, 문화적 자본의 우월성과 이를 동경하던 대륙사람들의 팬심 때문이었지만 지금은 칸토팝이 아닌 어떤 음악들의 광둥어 버젼이 사랑을 받는 것은 그와는 무관한 일이다.

광둥사람들이 이에 대한 나름의 설명을 하는 것을 들었는데 상당한 설득력을 갖고 있는 것 같다. 우선 이 설명을 이해하기 위해서는 중국어 노래에서 작사라는 의미의 단어인 전사填詞가 무엇을 의미하는지 알 필요가 있다. 여기서 전은 채워넣는다는 의미인데 가사를 쓰는 게 아니라 채워넣는다는 뜻이다. 이런 표현이 생긴 것은 이 전사라는 말이 당시를 짓는 것에서 유래했기 때문이다. 당시에는 다양한 규칙들이 있는데, 이미 틀이 정해져있고, 이를 고려해서 한자를 채워 넣었다는 것이다. 여기에는 물론 압운이 많이 사용되는 것도 주목할만하다. 만다린이라고 압운이 없는 것은 아니지만, 광둥어에는 우리 한자 발음처럼 종성발음이 들어가는 소리 즉, 입성入聲들이 많기 때문에 이런 압운이 더욱 두드러지고 입체감을 갖게 된다.

이밖에도 광둥어는 중국의 방언중에서도 가장 많은 9개의 성과 6개의 조를 가지고 있고, 불과 네개의 성조를 가진 만다린에 비해서 다양하고 풍부한 성조변화가 가능하다. 높이와 길이 그리고 종성의 받침 여부에 따라 9가지로 구분된다. 그래서 음악적 리듬감을 가진 몇가지 성조의 조합들이 있는데 가장 대표적인 것이 0243 전사법, 즉 작사법이라고 한다. 이렇게 0243의 성조를 다양한 조합으로 맞춰서 한자들을 끼워넣으면 노래가 매우 조화롭고 생동감있게 들린다는 것이다. 이것을 협음協音규칙이라고 부른다. 그래서 이런 규칙을 따라서 지어진 광둥어 노래는 가사전달이 매우 정확하고, 멜로디가 틀리는 경우도 드물다고 한다.

그림4 홍콩의 인기가수 George LAM (林子祥)은 한국에서는 영화 ‘접속’의 주제곡으로도 유명한 팝송 ‘러버스 콘체르토 A Lover’s Concerto’를 광둥어 성조의 숫자로 개사해서 불렀다. 이 곡의 광둥어 제목은 ‘숫자인생數字人生’이다.

이런 이야기들이 시사하는 것은 앞서 말한 것처럼, 광둥어나 다른 남방방언들이 과거 중고한어의 흔적을 많이 가지고 있는 반면 만다린은 지속적으로 북쪽 유목민족의 언어인 알타이어족의 영향을 받았다는 뜻인데, 이런 표현이 꼭 정확한 것만은 아니다. 여기서 중고한어의 표준으로 삼는 당나라의 문화 자체가 이미 胡라 불리는 서역과 선비족과 같은 북쪽 유목민족의 영향을 많이 받은 상태였기 때문이다. 어쨌든 청나라 시기에 북방 관화가 알타이어족에 속하는 여진족 언어의 영향을 받을 수 밖에 없었을 것은 어느 정도 짐작이 가능하다.

그래서 많은 경우 원래 한자의 유래를 알 수 없는 남방방언의 어휘들은 이런 과정을 통해서 발음과 성조의 공통점, 의미 등을 추론해서 실제로는 과거의 어떤 한자가 기원이었는지 밝혀내는 작업들을 수행한다. 이렇게 발음이 천변만화하면서 색다르게 진화한 경우는 광둥보다 오히려 푸졘성의 경우가 더 많다. 푸졘은 광둥성과 비슷하게 마을별로 고립된 산악지형이 많다. 그런데 이에 더해 가족과 가문중심으로 단결하고 반대로 외지인을 배척하는 연고 문화가 강하게 형성되다 보니, 마을마다 혹은 집안마다 다른 방언이 생겨났다는 것이다. 명청시기에 대만으로 이주하거나 동남아시아로 이주한 남방지역 사람들이 같은 중국인 혹은 심지어 광둥 사람이나 푸졘 사람이라는 정체성을 가지지 못하고 오랜 기간 아주 좁은 범위의 지연과 혈연관계로만 공동체를 형성했던 것은 바로 이런 이유들 때문이다.

그렇다면 광둥어 등의 남방 방언에는 백월족 토착어의 흔적이 남아있지 않을까? 정답은 ‘남아있다’이다. 특히 Kra-Dai 어족 계열 소수민족 언어등의 어휘들이 꽤 남아 있다. 예를 들어 광둥어에서 암컷이나 어머니를 뜻하는 乸 naa라는 단어는 소수민족인 壯族의 방언과 태국어에서 유사한 의미로 사용된다. 또 말을 한다는 의미의 광둥어 話 waa도 지금 사용하는 한자어 話가 아니라 소수민족 언어의 waa에서 유래했다는 것이다.

여기서 더 재미있는 것은 광둥어에는 백월족의 언어나 중고한어외에도 영어의 영향이 많이 남아있다는 점이다. 광저우는 300년전 건륭乾隆제 이래 유일하게 외국인들에게 개방된 항구였기 때문에 서양 상인들이 거주하고 무역업을 하는 十三行 지역이 있었는데 당시 중국인들은 광둥어 문법을 적용한 나름의 비즈니스 영어인 피진pidgin 영어를 만들어서 서양인들과 의사소통을 했다. 우리가 이야기하는 브로큰 잉글리쉬 혹은 콩글리쉬 같은 느낌을 주는 영어사용법이다. 이는 역으로 광둥어에 다양한 영어단어들이 유입되기 시작했다는 뜻이기도 하다. 이런 영어의 영향은 청말부터 시작해서 영국의 식민지인 홍콩의 광둥어 사용에까지 계속 이어지게 된다. 예를 들어 광둥어에서 입장권이나 교통편의 티켓을 뜻하는 단어로 飛 fei를 사용한다. 당연히 한자의 비와는 상관이 없다. 이 단어는 실은 요금을 뜻하는 영어의 fare를 지칭하면서 음차를 한 것이 그대로 광둥어 표현으로 남게 된 것이다.

이밖에도 광둥어는 베이징 관화인 백화문을 비롯한 문언문의 흔적이 남아 있어서 현대 만다린과는 다른 표현들이 눈에 띈다. 그러다보니 광둥어와 한국이나 일본에서 흔히 사용하지만 현대 만다린에는 잘 사용하지 않는 어휘들이 있다. 예를 들어서 한국어나 일본어에서 교통편에 탑승搭乘하다는 의미의 塔이라는 동사를 많이 사용하고 광둥어로도 搭車라는 표현이 흔히 쓰이지만 만다린에서는 흔히 동사上車, 乘車를 훨씬 더 많이 사용한다.

결론적으로 말하자면 광둥어에는 광둥지역 현지의 토착어적인 요소, 그리고 중국 고대부터 중세, 그리고 근세와 현대에 이르기까지 다양한 역사와 시대의 영향이 각 지층별로 보존된 화석처럼 남아있다. 현대 만다린이 PRC의 필요에 맞게 다소 인공적으로 단순화되고 표준화된 느낌이 있는 것과 대조적이다(그렇다고 해도 입말들은 인터넷 밈처럼 다양하게 생성되고 발전한다). 광저우의 구도심에는 조타의 궁궐터가 있는 곳에 남월왕南越王박물관이 지어져 있다. 이곳은 지금으로부터 2천년전인 남월왕의 궁전터부터, 후대의 시대별로 궁궐과 관공서 등의 터가 지층별로 발굴 보존돼있기도 하다. 하지만 광둥어는 보통 사람들의 일상어로서의 입말, 즉 vernacular의 특성도 강하기 때문에 서민 거주지역의 패총과 같은 잡동사니 쓰레기터, 그리고 귀족, 왕족의 거주지가 번갈아 가며 발굴된 느낌이 들기도 한다. 공사비를 아끼기 위해 문화재청에 신고하지 않고 유물발굴터를 몰래 파묻어버린 뒤 반듯한 고층빌딩을 쌓아 올려 버렸다면 이것이 현대의 만다린에 비유할 법하기도 하다. 광둥어가 이런 풍부한 살아있는 화석언어가 된 이유는 사실 역설적으로 그 표준이 국가적으로 관리되지 않고 있기 때문이다. 광둥어를 통해서 광둥지역에 살던 토착원주민 문화의 흔적을 찾아보려던 나의 시도는 아직까지 별로 성공적이지 못하다. 하지만 어떤 민족이나 종족이냐와는 상관없이 한 언어, 그리고 방언이 그 언어가 형성되는 과정에서 유입되고 융합한 다양한 시대와 그 문화적 요소들을 한번에 보여준다는 사실은 그것만으로도 매우 흥미롭다.

안타까운 일은 경제가 급속하게 성장하면서 대중미디어를 통해 상업적 대중문화의 영향력이 지나치게 단일한 유행과 소비성향으로 드러나는 것이다. 이에 따라 지역별 방언문화가 점차 사라지고 있다. 중국 정부의 표준어 보급정책에 대해서 비판적인 시각도 적지 않은데, 사실 이런 교육방침의 동기는 소수민족문화 억압정책이라기 보다는 높은 GDP 목표를 달성하기 위한 경제지상주의와 더 깊은 연관이 있다. 전국적으로 통일된 표준어가 비즈니스의 효율성과 생산성을 높이기 때문이다. 그래서 광둥지역에서도 젊은 사람들은 광둥어를 제대로 구사하지 못하는 경우가 많다. 광둥어를 사용한다고 해도 그냥 만다린의 어휘를 광둥식 발음으로 읽기만 할뿐, 원래 광둥어가 가지고 있던 다양하고 생동감있는 표현들은 점차 사라지고 있다. 나는 90년대에 광저우에서 출간된 광둥어 교재로 공부를 하고 있는데, 여기서 배운 표현들을 지금 2030 세대의 광둥 젊은이들에게 사용하면 눈만 꿈벅거리는 경우가 많다. 예를 들어서 “腳骨力 goekgwatlik”은 (오래 걸을 수 있는)스태미너라는 뜻이고 “慳番 haanfaan 腳骨力”은 “발품을 아끼다”라는 뜻을 갖는 표현이다. 2030광둥 청년들에게 이 말을 시험해봤다가 그런 당황스런 장면이 연출됐다. 그러자 옆에 있던 40대 광둥친구들이 혀를 찬다. “갈수록 광둥어가 재미없어지고 있어.”

끝으로 나는 광둥어에 남아 있는 탄카, 혹은 오스트로네시안 어족의 흔적을 좀 찾아보고 싶었는데 이 부분에 대한 정보는 아직까지 많이 발견하지 못했다. 중국 남방의 식문화를 소개하는 한 인류학 서적에서 광둥어와 남태평양 언어의 어휘중에 약간의 공통점을 찾아 볼 수 있다는 연구 결과를 언급하는 것을 본 적은 있다. 예를 들어서 하와이 사람들이 숭배하는 물의 신을 tangaroa라고 부르는데 광둥어의 탄카남성을 일컫는 蜑家佬 Daan Gaa Lou와도 비슷하게 들린다는 것이다. 하지만 이런 사례는 한자기반의 광둥어가 오히려 남태평양 언어에 영향을 끼쳤다는 것처럼 들린다. 탄카의 경우 천민이었기 때문에 그들의 언어생활에 대한 기록이 더욱 적게 남아 있는 것 같다. 또 이들은 지금은 소수민족으로 따로 분류되지 않는데 왜냐하면 이들만의 고유한 언어가 남아있지 않기 때문이다. 아마도 산이나 섬에 고립돼 자신만의 언어를 유지했던 다른 소수민족들과 달리 이들의 삶이 몹시 유동적이었기 때문에 자연스럽게 광둥어를 더 빨리 받아들이게 된 것이 아닌가 짐작을 해볼 수도 있다. 어쨌든 언어학에 대해서는 기초적인 지식도 갖추지 못한 내가 매주 조금씩 배우는 광둥어를 통해 좌충우돌식으로 이 문화와 역사를 탐험하는 것은 장님이 코끼리 다리를 더듬고 있는 것처럼 무모하게 느껴지기도 한다. 하지만 늘 이 모험의 과정에서 마주하는 예기치 못한 발견에서 더 큰 즐거움을 느끼게 되기도 한다.