Column

생명, 생각, 생활, 생산

2024년 5월 29일

48. 용산의 좀비와 서울의 모나드

솔직히 고백해야 하겠다. 보는 동안 속이 후련했다. 조국신당 조국 대표가 독도에서 윤석열 정부의 독도 영유권 관련 실책이나 라인-야후와 관련된 발언을 하는 것을 봤을 때 느꼈던 감정이다. 나는 이번 총선에서 조국신당을 찍지 않았다. 앞으로도 그 정당을 선택할 가능성이 아주 높지는 않다.

이런 통쾌함을 느꼈던 이유는 꼭 일본국의 이런저런 처사에 대한 반감 때문만은 아니다. 일본 국가는 자기들이 주장하고 싶은 것을 주장하고, 자기들이 하고 싶은 것을 하는 것이지만, 나는 이들의 생각이나 행동에 별로 관심이 없다. 내가 외교관도 아니고, 공무원도 아닌데다가, 일본이라는 국가의 행보에 필요 이상 주의를 기울이고 싶지는 않기 때문이다. 독도에 대한 우리 국가의 실효적 지배가 이 정치적 이벤트에 영향을 받을 가능성도 별로 없다고 생각한다. 나의 이런 무관심의 전제는 한국 정치가들과 공무원들이 자기 일을 제대로 해줄 거라는 믿음이 있기 때문이다. 그런데, 윤석열 정부를 이끄는 이들은 아무리 생각해도 한국을 대표하거나 한국 국가의 이익을 보호하려는 생각이 없는 것 같다. 그래서 오랜만에 “독도라는 공간”과 “이 시점”에 이뤄진 “정상적이고 상식적인 한국 정치인의 발화(utterance)”를 보고 나는 대리 만족감을 느꼈다.

라인-야후 사태가 불거진 초기부터 여론에 관심을 가지고 지켜봤다. 나는 “박가네”라는 일본에 거주하는 한일 커플이 진행하는 한국어 유튜브 방송을 가끔씩 보는데, 이들은 일본에 사는 한국인의 관점을 위주로 (featured by 일본인 아내) 설명을 진행하기 때문에, 조금은 폭넓은 시각으로 한일관계 쟁점을 살펴 볼 수 있다. 이번에도 처음부터 이들의 설명을 들었기 때문에, 라인이 일본에서 사용되는 구체적인 범위와, 이에 대한 일본 정부나 일본인들의 생각을 함께 읽을 수 있었다.

내 가치판단은 이렇다. 아주 단순하다. 한국 회사 네이버가 일본에 진출해서, 투자하고, 개발했다. 특히 기술개발 실무자들은 거의 대부분 한국인들이었다. 그러니까 라인은 일본에 진출한 한국회사라고 볼 수 있다. 갑자기 이 회사의 경영권을 내놓으라고 하는 것은 “전혀 공정하지 않다”. 특히 회사를 구성하는 자산 요소로서, 단순히 회계적인 부분들, 금전으로 산정되는 (주주)자본 측면을 넘어서, 기술과 사람들이 들인 과거의 노력, 사용자와 회사내 구성원들이 지금도 함께 가지고 있는 “기대와 헌신”을 중시해야 한다고 생각한다. 마침 네이버 노조가 한국에 위치한 라인플러스에서 일하는 2,500명의 노동자들이 불안해 한다는 목소리를 냈다. 예전에는 이런 설명을 “이해관계자stakeholder 자본주의”로 불렀는데, 미국 경제가 “주주shareholder 자본주의”라면 독일 경제가 전자를 대표하는 것으로 설명하곤했다.

나중에 일본 야후가 이 회사에 투자를 했다는 소식을 들었는데, 손 마사요시(손정의孫正義 )씨가 일본인이기는 하지만, 그래도 재일교포이기도 하고, 김대중 대통령에게 인터넷 투자를 권유해서 한국이 IT강국으로 발돋움하는데 기여를 한 인물이기도 하니, 이런 합작 투자가 꽤 괜찮은 사례라고 생각했다. 특히 미중갈등이 본격화되기 시작하는 시점에, 미중 한쪽에 치우치지 않는 어떤 경제블록을 구성할 필요가 있다면, 한국과 일본 등이 파이를 키우기 위해, 특히 민간 영역에서 협력을 할 여지가 있다고 생각했다. 그렇게 라인-야후가 일본의 성공을 발판으로 대만과 동남아시아 지역에서도 큰 시장을 확보했다고 하니, 매우 이상적인 사례라고 여겼다.

그런데 이번 사태가 발생한 경위를 듣고 나서, 내 판단이 틀렸다는 것을 깨달았다. 이런 판단의 오류는 인터넷 플랫폼과 데이터 산업이 변화하는 와중에 그 경제적 범주가 변화하고 있다는 사실을 제대로 따라가지 못한 탓이다. 나만 그런 판단 착오를 한 것은 아니라고 생각한다. 내가 이런 관점의 변화를 겪게 된 것은, 비단 라인-야후 사태때문이 아니다. 미국의 틱톡tictoc 관련 제재 법안과 강제 매각 결정의 추이를 지켜보면서 벌어진 일이기도 하다. IT 플랫폼은 일종의 사회적 인프라이고, 그 인프라를 타고 흐르는 데이터는 식량이나 에너지와 같은 국가 안보나 주권과 관련된 자원이라는 것을 알게 됐다.

우리 사회에서 이런 이야기가 오간 것은 어제 오늘의 일이 아니다. 카카오톡 중단 사태를 겪으며, 일상생활의 영위Business Continuity를 유지하기 위한 사회적 인프라로써의 IT 플랫폼에 대한 토론이 있었고, 이미 수년전부터 빅데이터를 논하며, 데이터가 석유 같은 자원이기 때문에 개인, 기업, 국가가 이러한 자원을 다툰다는 사실을 민감하게 받아들이기 시작했다. 심지어, 개인들이 자원을 플랫폼 기업에 공여하기 때문에 , 이런 독점적 기업이 국가에 특별한 세금을 내고, 이 세금이 마치 특정 (기업 혹은 국가) 공동체(?)의 주주에게 배당을 나눠주는 것과 같은 원리로 시민들에게 기본소득이 주어져야 한다는 논리도 등장했다. 우리는 국가와 국가의 경쟁과 대립이라는, 다른 방향으로부터의 충격에 의해 과거 그 주장들의 진실성을 갑작스럽게 알아차리게 된 것이다.

중국 정부는 미국 정부와 의회의 이런 결정에 대해서 자유시장 이념에 위배되는 결정이라고 반발했는데 중국은 오래전부터 구글이나 페이스북과 같은 미국 IT기업들을 자국 시장에서 차단해왔으니, 결국 피장파장 아니냐고 비웃는 사람들의 의견도 많이 봤다. 맞는 말이다. 내가 새삼스럽게 놀란 것은, 중국이 굉장히 오래전에 이런 결정을 내리고 선제적 조치를 취했다는 사실이다. 과거에는 단순히 권위주의 정권의 정보통제와 검열의지때문이라고만 생각했었는데, 나이브한 판단이었다는 것을 깨달았다.

중국 정부가 구글 등에 까다로운 조건을 내걸고 압력을 가하기 시작한 것은 2010년을 전후한 시점이었는데, 이때가 바로 오바마 정권이 “아시아로의 회귀pivot-to-asia” 전략을 내걸고 중국을 적대적 경쟁국으로 삼아 동맹국들과 함께 봉쇄containment전략을 취하기 시작한 때이다. 중국은 그로부터 몇년 후부터 미국 국채 매각, 환율관련 정책 변경 등, 금융과 통화 주권을 지키기 위해 방화벽을 치는 전략, 그리고 “에너지와 식량 공급선을 확보하기 위한 일대일로 전략”을 본격적으로 취하기 시작했다. 따지고 보면, 데이터에 대해서도 선제적으로 방화벽을 만들어둘 필요성을 느꼈으리라고 짐작된다. 초기에는 보수적이고 폐쇄적인 중국 정부가 서구 매체들의 프로파간다(물론 서구 매체들의 프로파간다는 관방매체를 제외하고 중국과 같은 권위주의 정부의 그것과는 다른 방식으로 작동한다. 직접적인 정부의 통제보다는 상업적 동기나 이념적 편향이 왜곡된 정보를 생산하는 결과를 낳는다.)를 사전에 차단할 필요성을 느꼈을 것이다. 이것이 자연스럽게 데이터 안전과 주권을 확보하는 계기가 됐다. 지금 중국은 특히 물류와 유통 인프라를 결합한 전자 상거래와 전자 결제, 그리고 게임 등을 포함한 디지털 엔터테인먼트 측면에서 세계 최고 수준의 강국이 됐는데, 당시의 이런 폐쇄 정책이 일종의 보호막으로 작동해서 자국 산업의 발전을 앞당겼을 가능성도 있다.

미국은 화웨이의 통신장비와 스마트폰, 그리고 이번에 틱톡을 미국과 우방국들에게서 차단하면서 한번도 “스모킹 건”이라 불릴만한 명확한 증거를 제시한 적이 없다. 그런데, 그들에게 실제로 스파이 행위가 있었는지 없었는지는 중요하지 않을 것이다. 왜냐하면 스파이 행위가 벌어질 리스크가 있다는 점만으로도 사전에 관리할 필요가 있기 때문이다. 그리고, 미국 정부가 시급하게 이런 조치의 필요성을 느낀 이유도 짐작이 가능하다. 미국 정부 자신이 다양한 수단을 통해서 전세계에서 생산되는 정보를 도청하고 있을 것니까. 그래서 미국이 가진 IT 플랫폼이나 금융 정보 플랫폼 (비자, 마스터 카드 혹은 SWIFT)들에 백도어가 있을 것이라는 사실을 짐작하기 위해 굳이 “음모론”이 필요한 것도 아니다. 마치 용산 대통령실에서 이뤄지는 어지간한 의사소통과 결정사항이 미국 정부를 포함한 각국 정부의 정보기관에 실시간으로 수집되고 있는 것과 마찬가지이다.

다만 우리 같은 일반인들에게 이런 사실은 큰 위협으로 느껴지지 않는다. 왜냐하면 이런 국가 정보기관들도 자원과 시간을 들여 보통 사람들의 정보를 추적해야할 이유는 없기 때문이다. 아마 텔레그램을 사용하거나 컴퓨터에서 각종 백신 프로그램을 사용하는 정도가 보통 사람들이 이따금 데이터 프라이버시privacy를 지키기 위해서 취하는 유일한 행동일 것이다.

실은 중국도 유명인사나 중요인사가 아닌 보통 사람의 경우라면 데이터 검열을 할 때, 같은 기준이 적용된다. 알고리듬으로 키워드 검색에 걸리는 경우가 아니라면 SNS에서 생각보다 자유로운 의사표현이 가능하다. 문제가 되는 것은 이렇게 발신한 정보가 지나치게 바이럴viral해지거나 누군가에게 고발당하는 상황이다. 이럴 때는 바로 정부의 개입과 차단이 이뤄진다. 물론 어느쪽이든 AI기술의 발전이 이런 검열을 더욱 강화시킬 수 있다는 우려는 타당하다.

미국은 중국 국가권력의 기업에 대한 지배력이 매우 강하기 때문에, 기업의 직원이 국가의 명령에 복종해야 할 것이고, 그래서 적극적으로 중국 국가의 스파이 행위에 동참할 수 있다는 이유를 대기도 했다. 미국인들은 중국인의 애국주의 성향이나 정부기관으로 분류될 수 있는 사회조직의 범위가 넓은 것을 이유로 중국의 엘리트 민간인과 국가 공무원을 구분하기 어렵다는 주장을 펼치기도 한다. 중국 정부가 알리바바 마윈의 정부 정책에 대한 비판 발언을 계기로 인터넷 대기업들을 반독점법으로 규제해서 기업들의 주가가 급락했던 것이 미국을 포함한 서구 국가에 이런 인상을 강하게 심어줬다. 하지만 홍콩대학교의 중국 반독점법 전문가 안젤라 장Angela huyue ZHANG은 중국 정부의 인터넷 기업 통제 문제를 다르게 해석한다. 이 사태는 정부의 기업길들이기 차원에서 벌어진 일이 아니고, 당시 알리페이를 기반으로 한 알리바바의 마이크로 크레딧 등의 금융 산업 규모가 지나치게 커지면서, 금융 리스크와 청년 신용문제를 염려한 규제가 직접적 동기라는 것이다. 중국 정부는 폐쇄적이고 보수적인 중국 사회의 특성상 인터넷 등을 비롯한 정보 산업 규제가 매우 강할 것으로 짐작되지만, AI를 비롯해서 미국과 사활을 건 헤게모니 경쟁에 돌입한 특정 기술과 산업에 대해서는 파격적인 수준으로 규제를 낮출 준비가 돼있다고도 말한다. 그의 2024년 저작인 <High Wire>는 이런 사례들을 중심으로 중국 정부의 하이테크 기업 규제 모델을 설명하고 있는데, 그는 이렇게 균형을 잡는 것에 어려움을 겪고 있고 높은 리스크를 내재적으로 지닌 중국의 기술개발과 규제현실을 고공 줄타기High Wire에 비유했다. 중국 정부(규제 당국과 정치 지도자들)와 중국내 하이테크 기업 사이의 관계를 단순한 일방향성으로 규정하기 힘들다는 의미이기도 하다.

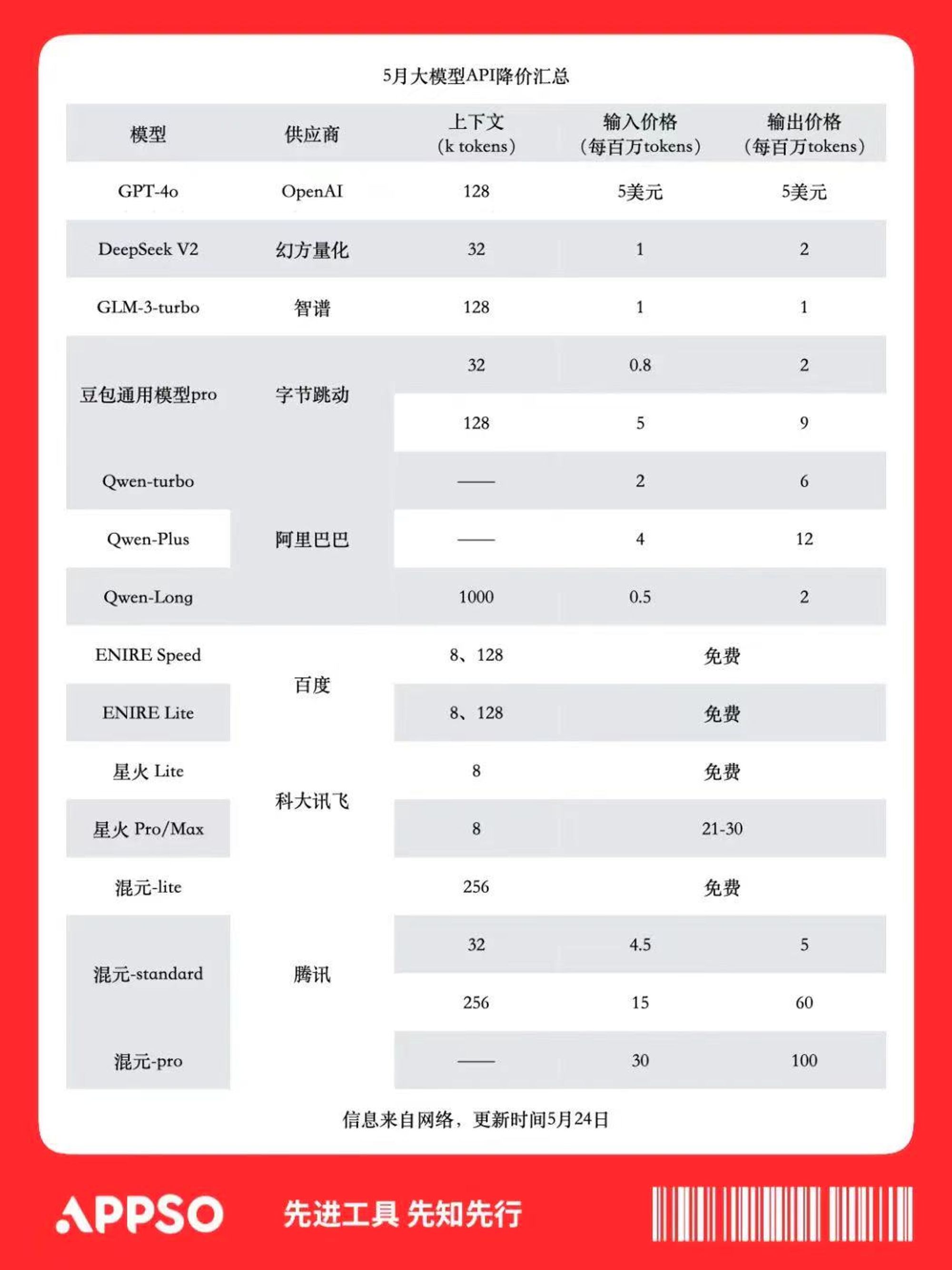

그림 1: 중국에는 이미 많은 수의 자체적 LLM(Large Language Model)이 출시돼 있다. 최근 홍콩의 SCMP는 심지어 중국의 규제 기관에서 시진핑 사상을 기반으로 한 안전한 LLM을 출시했다고 보도한 바 있다. 내 짐작으로 후자의 경우는 검열의 수단이라기 보다는 공산주의 사상교육 (당원용)을 위해 특화해서 사용될 가능성이 크다.

중국의 앱들을 전면적으로 금지한 것은 미국보다 인도가 훨씬 더 빨랐다. 인도는 중국과 국경 분쟁이 있는 나라이기 때문에, 안보 위협을 더 직접적으로 느꼈을 것이다. 결국, 국가와 국가간의 이익이 충돌할 때, 그것이 매우 직접적인 안보상의 이유이든, 아니면 간접적이고 경제적인 이유이든 리스크 관리 차원에서 사회적 인프라를 통제하려 드는 것은 결코 이상하거나 예외적인 일이 아니다. 이것은 잠재적 적국이나 경쟁국이 아니라 동맹국 사이에도 마찬가지이다. 서로의 안전과 생존을 보장하기 위한 명확한 약속과 조건들이 전제되지 않는다면, 우리의 라이프라인을 상대에게 맡겨둘 수만은 없다. 예를 들어 중국이나 러시아 등을 중심으로 느슨하게 묶이기 시작하고 있는 비서방 체제가 이런 “순망치한의 혈맹”관계를 맺기 쉽지 않은 것도 그때문이다. 최근 특히 중국과 러시아는 다양한 방면에서 협력을 강화하고 있는데, 미국이라는 “공동의 적”때문에 손을 잡았음에도, 항상 “적과의 동침”이라는 표현이 무색하지 않은 것도 이때문이다. 인도, 중국, 러시아와 같은 소위 수퍼파워super power 국가들은 국경을 맞댄 경쟁 상대로서 언제라도 상호간에 이익 다툼이 발생할 수 있기 때문이다.

우리가 미국이 만들어 놓은 일극 체제안에서 너무나 당연하게 생각했던 것들이 실은 특수한 프레임안에서만 가능한 일이었다는 사실을 간과하고 있었던 것이다. 비근한 예가 EU의 사례이다. EU가 유로화를 통해 혹은 러시아의 에너지 자원, 그리고 재생에너지 등을 통해서 미국으로부터의 경제적 자립을 추구한 것은 오래된 일이다. 하지만, NATO라는 안보 체제를 미국에 의존하고 있는 현실 때문에, 러시아의 우크라이나 침략전쟁 발발 이후 순식간에 대미의존도가 다시 높아졌다. 그래서 지금은 미국의 중국에 대한 압박과 프로파간다에 유럽이 매우 적극적으로 동참하고 있다. 그런데 동시에 “만시지탄”의 여론이 비등하는 것도 눈에 띈다. 다양한 SNS와 인터넷-모바일 플랫폼, 그리고 AI 등을 비롯한 IT기술에서 미국에 전적으로 의존하고 있기 때문에, 이미 자신들만의 데이터 주권을 확보하기 어렵다는 사실을 개탄하는 것이다. 그렇게 보면, 미국뿐 아니라 EU도 소위 그린테크 산업, 즉 EV, 배터리, 솔라셀과 윈드터빈 등에 대해서 중국의 과잉 생산 문제를 걱정하는 것도 어느 정도 이해가 간다. 자신들의 에너지 주권과 직접적인 연관이 있기 때문이다. 미국이든 EU이든 기후변화 문제를 해결하기 위해서 전세계가 협력해야 한다는 것도, 결국 자국의 이익이나 주권이 보장될 수 있다는 전제하에서의 이야기일뿐이다.

한국과 일본은 동맹국인가? 그렇지 않다. 나는 이번 사건을 계기로 한국과 일본의 국가 관계에 대해서 다시 생각해 볼 기회를 가질 수 있었다. 나는 일본에 몇년간 거주한 경험도 있고, 개인적으로 일본인 친구가 많기 때문에, 불편한 한일관계사이에서 늘 심정적 갈등을 겪고 있었다. 그래서 한일이 공동의 이익을 위해서는 국가간 혹은 비즈니스에서라도 평화로운 협력 관계가 가능하지 않을까라는 막연한 희망을 품기도 했다. 위에서 라인-야후라는 기업집단이 출범한 것에 은근히 기대를 걸었던 것도 그때문이다. 하지만, 지금은 한일이 국가간 동맹 관계를 맺을 수 없다는 것은 자명한 사실이라고 생각한다. 과거 지정학과 지경학 관점에 매우 어두웠기 때문에 ‘나이브’하게 생각했던 일이다. 한국과 일본은 국경을 맞대고 있으면서 지역적 헤게모니를 다툴 수 밖에 없는 경쟁 상대이다. 중국과 러시아, 인도가 지역내에서 우방이 될 수 없는 것과 같은 이치이다. 물론 개인이나 민간 단체의 교류와 협력은 전혀 다른 문제이다. 기업도 마찬가지인데, 라인-야후는 처음 시작과는 달리 단순한 민간 비즈니스가 아니라, 국가 차원의 플랫폼이자 인프라로 성장을 하는 바람에 국가와 국가간의 문제로 비화해버렸다.

나는 한국과 일본 국가 사이의 격렬한 갈등이 단지, 과거사 때문이라고만 생각하지 않는다. 영토를 마주한 근린 경쟁국이 잠재적 적국이 될 수 밖에 없다는 것은 인류사에서 국가 체제가 등장한 이후 항상 존재해왔던 자연 법칙에 가까운 사실이다. 그래서, 2010년 이후 벌어지는 한일간의 다양한 갈등은 나는 한일보다는 미국에 원죄가 있다고 생각한다. 위안부 문제가 됐든, 강제 징용 문제가 됐든, 아니면 심지어는 역사관의 문제가 됐든 지금 시점에서 두 나라가 이 문제들을 국가 차원에서 원만하게 해결할 방법이 없다고 나는 생각한다. 감정문제가 개입이 되기 때문이다. 일본이 정말로 리더쉽을 발휘하고 지역내 동맹관계를 만들 생각이 있었다면, 독일 이상으로 철저하게 한국에 사죄를 했을 것이다. 여기서 “식민지 근대화론”을 이야기해서도 안되고 식민통치가 가져온 단점과 장점을 따지는 것도 무의미하다. 그건 한국이 내부적으로 우리 실패의 역사를 복기하기 위해 계산할 때만 필요한 일이다. 왜냐하면 일본인들은 식민 통치를 통해서 “한국의 전통사회 엘리트”들에게 씻을 수 없는 굴욕감을 안겨줬기 때문이다. 영화 “달콤한 인생”의 명대사를 떠올리자면, 한국의 엘리트들은 일본을 바라보며 이병헌과 김영철의 대사를 동시에 읊조리게 될 것이다. “그때 나한테 왜 그랬어? 너는 내게 모욕감을 줬어!” 그래서 이 책임 추궁과 변명이 티키타카로 빠지면 영원히 끝날 수 없게 된다. 속내야 어떨지 몰라도, 그냥 가해자가 무조건 사과해야 한다. 독일이 그런 과정을 거쳤기 때문에 프랑스와 함께 EU를 결성할 수 있었을 것이다.

어쨌든 일본 국가는 한국 국가에 그런 사과를 할 마음도 없고, 한국을 동맹국으로 삼고 싶은 마음도 없다고 생각한다. 라인-야후사태가 불거진 것을 보면서, 확실히 그렇게 느꼈다. 그렇게 일본과 한국은 생각을 바꾼 적이 없는데, 강제 결혼을 시키려고 매번 미국이 무리수를 뒀다. 그래서 한일간의 화해를 위한 억지 어젠다가 만들어지고, 미국에 굴종하는 태도를 보이고, 일본 국가를 “변태적으로 사모하는 보수정부”가 들어서고, 그 추종자들이 이를 거들 때마다 한국 사회가 크게 들썩였다. 그래서 나는 결과적으로 박유하, 정대협 윤미향 등의 사태가 이어지는 등 대일관계 문제로 한국인들 사이에 진영 갈등이 강화된 것에 대해서 미국에 대한 원망의 정서를 가지게 됐다. 한국인들이나 일본인들이 적당한 애증관계속에서 서로에게 호불호의 감정을 갖고, 적당한 수준의 갈등을 유지할 수 밖에 없는 것은 당연한 일이다. 한일뿐아니라 각자 내부적으로도 이해관계와 갈등이 풀어낼 수 없는 칡넝쿨처럼 얽혀있기 때문이다. 이를 인위적으로 없애려다가 불필요하게 더 많은 원한 감정과 오해를 품게 만들었다. 인간사에서 어떤 일은 그냥 가슴에 묻어두고, 최소한 감정이 휘발될 때까지 기다리는 것이 더 나은 해결책일 수도 있다.

한편으로 동남아시아 국가 중에서도 베트남이 잘로Zalo라는 자신만의 메신저 서비스를 가지고 있다는 사실에 감탄하게 된다. 미국과 중국 사이에서 줄타기를 하고 있지만, 어느 순간이든 양쪽 모두 적대적 관계로 돌변할 수 있다는 사실을 인지하고 있기 때문에 사전에 데이터 주권의 확보에 나섰다고 볼 수 있다. 나는 카카오 톡이나 네이버를 별로 좋아하지 않는다. 네이버 포탈이나 카페는 거의 사용을 하지 않고 있기 때문에, 어차피 이러쿵 저러쿵 할 이유도 없다. 하지만 카카오 톡만큼은 한국에 있는 사람들과의 커뮤니케이션, 혹은 한국의 인터넷 서점 등에서 카카오페이와 같은 결제 서비스를 이용할 필요성 때문에 궁시렁거리면서도 계속 사용을 해왔다. 중국에서 사용하는 위챗, 알리페이나 구글과 페이스북 혹은 아마존과 같은 서비스를 사용할 때와 비교하면 여러면에서 무겁고 불편하다는 생각을 가지고 있었기 때문이다. 그런데 이번에 생각을 고쳐 먹었다. 한국인이 가장 많이 사용하는 IT 플랫폼들이 한국기업에 의해 유지되고 있다는 사실이 한국의 데이터 주권을 지키는 첩경이라는 사실을 깨달았기 때문이다. 마치 한국의 전력망 그리드나 수돗물 공급, 도로, 철도가 한국 기업에 의해 유지돼야 한다는 것과 마찬가지이다. 물론 이 기업들을 정부와 시장사이에서 민주적으로 통제하기 위한 적절한 사회적 제도와 장치가 갖춰져 있다는 전제하에서의 이야기이다. 그래서 다시 위에서 언급한 이해관계자 자본주의 담론으로 돌아갈 수 밖에 없다. 소비자라고 부르든, 사용자라고 부르든 아니면 시민이라고 부르든, 우리들의 권력을 정당하게 대변하는 국가는 인프라 자본을 통제해야 할 필요가 있다. 이 점 때문에 우리는 일본 정부가 취한 조치를 단순히 “일본 우익의 망동”으로만 규정할 수는 없다. 이것은 정반대 상황이었다고 해도 마찬가지라고 할 수 있다. 즉, 만일 일본야후가 한국 메신저 시장을 석권하고, 개인뿐 아니라, 기업들 그리고 심지어 정부 서비스 영역까지 그 메신저 기능을 확장시켜왔다면, 우리도 경계심을 가질뿐 아니라, 궁극적으로 한국 자본, 나아가서 한국 정부의 통제 안으로 들어오게 할 수 있는 방법을 고민했을 것이다.

하지만 일본 정부가 충분한 ‘빌드업’ 없이 일방적으로 지시를 내린 것은 아마 윤석열의 한국 정부를 만만하게 여겼기 때문이었을 것이라고 짐작된다. 사기업의 일에 대해 정부가 개입을 하는 것인 만큼, 일단 일본 사회 내부에서의 소통이 충분히 이뤄져야 했고, 한국 정부와의 소통도 동시에 이뤄졌어야 했을 것이다. 이미 기업과 개인 투자자간의 이해관계를 벗어난 일이 됐기 때문이다. 뒤늦게 법안이 만들어진 것을 보면, 자신들도 절차의 합법성에 문제가 있다는 것을 깨달았기 때문이라고 생각한다.

이제부터 이번 사태를 지켜보는 한국 여론에 대해서 한가지 나름의 커멘트를 하고 싶다. 이 글의 실제 핵심 메시지이다. 나는 라인-야후를 “우리가 지켜야 한다”는 논리로써, “시장원칙의 신성함”을 강조하고 “투자자를 보호해야 한다”는 주장이 과도하게 등장하는 것에 적지 않은 위화감을 느꼈다. 왜냐하면 이런 논리에서 일정부분 국가와 자본, 특히 국가와 글로벌 자본 사이에서 자본의 우위를 전제하는 “신자유주의”의 그림자가 느껴졌기 때문이다. 철학자 박구용 교수는 윤석열 대통령을 평가하면서, 2008년 세계 금융 위기 이후 정치적으로 사망선고를 받은 “신자유주의”가 한국에서 좀비가 돼 나타났다고 설명한 적이 있다. 윤석열이 과도하게 외치는 “자유”나 그가 들먹이는 밀턴 프리드먼의 저서가 직접적인 원인이 되기도 했고, 부자와 기업의 이익을 위주로한 감세정책 혹은 “모든 것을 시장에 맡기고 아무 일도 안하는 작은 정부”를 찬미하는 그의 실천도 이유가 됐다.

하지만, 윤석열의 맹목적이고 시대착오적인 신자유주의 지향을 개탄하면서, 한편으로는 시장과 초국적 자본이 국가의 우위에 서야 한다고 주장하는 태도는 모순적인 지점이 있다. 또 이런 태도는 극단적인 “자유지상주의libertarian”와 리버럴 데모크라시liberal democracy 사이에서 위험하게 줄타기를 하는 것으로 보이며, 특히 위에서 언급한 이해관계자 자본주의의 근간이 되는 소셜 데모크라시social democracy와는 분명한 간극을 보이고 있다고 생각한다. 나는 한국의 이런 여론 성향이 우연히 나타난 것이 아니라, 1998년 IMF bail out과 금융시장의 개방 이후, 그리고 미국과의 FTA 협상 논란 이후 한국 사회가 발전해 온 방향의 결과를 고스란히 드러내고 있다는 사실을 새삼 깨닫고 놀랐다. 한국의 민주개혁과 진보진영에서는 경제 구조와 관련한 사회적 논쟁이 벌어질 때마다 여전히 초국적 자본, 특히 금융 자본의 약탈적 행태에 대해서 비판적인 시각을 드러내왔고, 국가 인프라의 민영화privitization시도를 사영화라고 부르면서 크게 반대해 왔다는 사실을 상기해 볼 필요가 있다. 불과 몇년전에도 <국가 부도의 날>이라든가 <블랙 머니>와 같은 한국 영화가 크게 성공한 것도 이런 분위기를 반영하고 있다. 그런데, 이렇게 일정하게 “자본의 지배를 경원하거나 경계하는 좌파적 시각”과 “민족주의적 시각”이 결합된 주류 담론과 무관하게 실제 사회 분위기에서는 “경제를 투자자의 시각, 즉 재테크의 대상”으로만 보는 관점이 보통 사람들의 생활과 의식속에 깊이 스며들고 있었다는 점을 라인-야후 사태를 대하는 한국의 여론이 잘 보여준다.

어찌보면, 이런 다소 모순적인 경제 담론들의 어색한 동거는 기본소득 정책의 실현을 지지하는 이재명 민주당 대표가 대선 후보로서 청년 세대 투자자들의 지지를 받고 있던 삼프로TV에 등장해 능란한 투자경험과 금융지식을 선보이며 “나라를 구할 뻔했던” 사실에서 이미 잘 드러났었던 것 같기도 하다. 그런데 이념적 가치 판단의 관점을 벗어두고 현실을 직시하자면, 이런 현상은 그리 이상한 것이 아닐 수도 있다. 왜냐하면 한국은 미국이 주도하는 세계 자본주의 체제안에서 “둘도 없는 모범생”으로 성장해왔기 때문이다. 자신을 자유지상주의자libertarian으로 설명하는 비트코인 전문가 오태민씨 같은 이는 한국이 민주주의와 경제적 번영을 동시에 이룬, “미국 시스템안에서 미국 이데올로기를 실현한 왕관의 보석crown jewel”같은 존재라고 비유하기도 한다. 미국인들이 정말 어떻게 생각하는지는 알 수 없지만, 많은 한국인들이 그의 생각에 동의하는 것으로 보인다. K-드라마가 넷플릭스를 통해 세계인들의 인기를 끌기도 하고, 미국 흑인음악의 영향이 깊이 남아 있는 K-팝이 역시 세계적 주목을 받고 있는 사실이 이런 인상을 강화시킨다. 고백하자면 촛불대혁명이 벌어졌던 시기, 그리고 K-방역 성공시대에는 나도 이런 흥분의 도가니속에 빠져 있었다.

이런 한국인들에게 일본은 “엇나간 불량학생”으로 비추어진다. 자민당의 실질적인 일당 장기 집권이나 정치인 세습관행으로 볼 때, 양당제나 다당제 체제가 일반적인 자유민주주의 정치 시스템에도 맞지 않고, 정부가 “유서 깊은” 메가뱅크와 재벌을 비롯한 주요 경제 시스템을 틀어쥐고 관리하는 것도 자유로운 시장경제와 거리가 있는 것으로 보인다. 경제학자 홍기빈 박사가 이야기하는 것처럼, 일본은 확실히 미국이 지배하는 세계 자본주의 시스템안에 있으면서도 내부적으로는 전통 사회에 기반한 자기만의 운영 방식을 가지고 있는 것 같다.

한국인들이 미국 시스템에 맞서기로 결심한 중국을 어쩌면 미국인들보다 더 괘씸하게 여기는 것도 같은 이유일 수 있다. 아예 “선생을 들이 받은 후, 자퇴를 선언하고, 학교를 떠나 갱단을 조직한 조폭”정도로 보는 이들이 적지 않은 것 같다. 90년대 이후 한국의 경제적 성장은 미국 시스템안에서 중국의 성장을 등에 업고 이뤄진 것이기 때문에, 이제 등을 빌려주는 대신, 우리 밥그릇조차 노리는 중국이 원망스럽기 그지없다.

이런 관점에 “더 깊이 몰입한 이”들은 어쩌면 단순히 이념적인 편향을 넘어 자신들의 이익의 관점에서 “북중러 체제”에 대한 혐오감을 드러내는 것이 아닐까 의심을 해보기도 한다. 즉, 이 국가들이 마치 한국이 98년에 겪었던 경험과 같은 과정을 따르면서 자본 시장을 완전히 개방하는 상황을 기대했으나, 이런 일이 벌어지지 않은 것에 대한 실망감에서 비롯한 감정을 말함이다. 경제의 통화적 자본화가 충분히 이뤄지지 않은 북한은 차치하고라도, 만일 중국의 산업자본, 러시아의 천연자원자본 등이 당초의 개혁개방 설계하에 미국 달러 시스템에 완전히 편입된다면, 정리가 불가능할 정도로 과잉 상태에 돌입해서 전세계적인 인플레이션을 불러일으킨 달러가 다시 기력을 회복할 수 있을 것이고, 미국 시스템을 충분히 학습한 한국의 금융 투자자들도 이 특수에 동참할 수 있을 것이다. 이렇게 되면 다시 “모두(?)가 해피해지는 상황”을 맞았을 거라고 오태민씨는 설명한다. 하지만 오태민씨는 현실주의 지정학을 오래 공부한 덕에 이를 감정적으로 판단하지는 않는다. 혐중과 반중은 이렇게 갈리는데, 반중은 자신의 이익의 관점으로 현실을 판단하는 것이고, 이들이 만든 프로파간다에 설득된 사람들은 이념적 편향을 내면화하고 감정에 몰입해서 혐중 정서를 갖게 된다.

달러 시스템과 미국 정부의 과다한 부채 위기에 대해서는 이제 한국의 금융투자전문가들도 회의에 빠지는 경우가 많다. 그런데 신기하게도 또 언제 그랬냐는듯 희망회로를 돌리며 미국이 이 난관을 헤쳐나갈 거라며 나름의 신박한 솔루션을 제시하는 것을 보고 감탄을 했다. 미국이데올로기 중독의 심각성을 잘 드러낸다. 이를테면 부채가 느는만큼 AI등의 신기술로 GDP를 늘려 경제 규모를 성장시킬 것이라든가 디지털 달러를 도입해 발행 수익을 늘리고 이 차익으로 종이 달러의 부채를 해결할 것이라는 설명이다. 나는 이런 이야기들이 과연 효과가 있을지 판단할 능력도 없지만 이런 방법이 근본적이고 다양한 경제 문제를 해결할 수 없는 미봉책이라는 느낌이 든다. 오히려 서구의 금융 연구자들은 지금의 미국 금융시스템이 브레튼우즈 시스템의 해체와 80년대 영미 경제의 금융화 이후 내재적인 결함을 안게돼 반복적인 금융위기를 해결할 수 없게 됐다고 말한다. 예를 들어 기업 재무 corporate finance전문가인 스탠포드 대학의 아낫 아드마티anat admati교수는 2008년 금융위기 이후 금융기관들의 자기자본 비율이 지나치게 낮다는 사실을 주요한 근거로 금융산업 종사자들과 이를 제대로 규제하지 않는 관료와 정치가들의 도덕적 해이를 비판하는 <the banker’s new clothe>라는 책을 2013년에 출간했다. 그런데 금융위기가 수습된 후에도 이 문제들은 전혀 해결되지 않고 있으며 JP모건의 CEO 제이미 다이먼 같은 이들이 오히려 주기적인 거품과 금융위기는 자연재해처럼 원래 당연한 것이라는 그릇된 관념을 사람들에게 심어주고 있다며 최신 연구 결과가 추가된 이 책의 두번째 판을 올해 다시 출간했다.

그림 2: 중국의 정치경제학자이자 삼농 전문가인 원톄쥔은 중국 농업은행의 독립이사를 4년간 역임했고, 지금은 중국 우정은행(우체국) 독립이사로 재직하고 있다. 그는 미국의 경제 정책을 결정하는 것은 금융자본이고, 중국의 경제 정책에 주요한 영향을 주는 것은 산업자본이라고 이야기한다. 중국의 금융자본 실력은 전세계 자본의 유동량을 조절하고 통제하는 미국의 실력에 한참 못미친다. 이때문에 중국은 간접금융(은행)과 직접금융(자본시장) 모두 산업경제에 자본을 투입하는 목적으로만 사용된다. 이러한 방침을 결정하고 관리하는 것은 금융자본의 운영주체들 자신이 아니라 중국의 당 조직이다. 예를 들어 중국 농업은행은 삼농문제 해결을 위해 조직의 금융 자본을 최우선적으로 사용한다. 중국 공산당의 제1호문건이 여전히 삼농문제를 중국 사회의 최고 어젠다로 삼고 있기 때문이다. 삼농문제에 자본이 들어가면 당연히 높은 자본수익을 기대하기 힘들다. 하지만 중국의 (관치)금융은 국가(자본주의)경제정책을 실행하기 위한 도구이지, 금융자본의 높은 수익을 제1목표로 하지 않는다. 금융자본이 중심이 되는 미국 이데올로기의 영향하에 운용되는 한국 경제에서 한국의 NH(농협)은행은 삼농을 위해 복무하는 것이 아니라, 주주의 이익을 극대화하는 것을 최고의 목표로 삼는 것과 대비가 된다. 산업자본이 여전히 경제의 골간인 한국에서 미국식 금융자본주의를 우선적으로 운영하는 것은 어떤 결과를 가져오게 될까?

나는 최근 서구사회의 프로파간다에 대해서 새롭게 자각하게 됐는데 몇가지 구체적인 사례를 들어서 설명하고 싶다. 예를 들어, 남태평양에 있는 뉴칼레도니아라는 프랑스의 식민지 원주민들이 최근 봉기에 나섰는데, 이는 프랑스 정부가 당초 이들에게 독립 의사를 묻는 주민투표를 실시할 것을 오래전에 약속했지만, 이를 제대로 이행하고 있지 않기 때문이다. 프랑스 정부는 처음에는 각종 이유를 들어, 주민 투표를 연기하다가, 지금은 유럽을 비롯한 다른 지역 사람들의 이곳으로의 이민을 장려해서 원주민 인구를 희석시키고 있다. 뉴칼레도니아라는 작은 섬나라가 뭐 그리 대수인가 싶지만, 배터리 원료인 니켈 생산량이 세계 2~3위를 다투고, 이곳에 프랑스가 군항을 유지하면서 단순히 유럽국가로 남지 않을 수 있는 대양해군의 지정학적 기반을 마련해준다고 한다. 그래서 프랑스 정부는 이곳을 해방시켜줄 생각이 전혀 없다. 중국의 티벳과 신장 사례가 머릿속에 떠올랐다.

지금은 오스트레일리아 국적자인 전직 미국인 탑건 파일럿 다니엘 더간Daniel Duggan의 반역죄 기소 및 미국 송환 extradite 조치 요구도 흥미롭다. 이 미국인은 이미 오래전에 퇴역해서 민간 파일럿 강사로 일해왔고 오스트레일리아로 이민을 가서 가정을 꾸린지도 십여년이 넘는다. 그는 십여년전 남아공의 항공학교에서 파트타임으로 근무하며 중국인 민간 파일럿을 교육한 일이 있는데, 미국 정부는 지금와서 그를 반역죄로 기소하고 미국으로 송환할 것을 요구하고 있다. 그는 오스트레일리아 시민으로서 전혀 오스트레일리아 법률을 위반한 사실이 없는데, 20개월 넘게 구치소 독방에 감금돼 있고, 조만간 미국으로 송환돼 생전에는 출소할 수 없는 초장기간 형량으로 기소, 구형될 가능성이 매우 높다고 한다. 홍콩의 반송환조치 시위도 생각이 나고, 국가보안법 national security law도 머릿속에 떠올랐다.

이스라엘-팔레스타인 가자 지구 문제와 미국과 유럽의 대학생 시위에 대해 평하는 자유주의적인 한 대만 언론인의 미묘한 태도도 흥미를 끌었다. 그는, 미국정부에 기대를 거는 대만의 입장 때문인지, 미국의 대학생 시위에 대해서 다소 부정적인 태도를 보였는데, 이들이 이스라엘 출신 지식인과 교수들을 비난한다든가, 과도하게 오래 캠퍼스를 점령하고 있는 것이 대학 총장들에게 부담을 안겨줘서 강제적 공권력을 동원하는 계기를 마련했다고 평했다. 나는 천안문 사태, 홍콩의 반정부 시위 등에서 무력을 사용한 시위대 진압의 불가피성을 역설하던 중국과 홍콩 정부의 설명이 생각났다.

요는 국가의 이익, 혹은 국가 안보와 관련된 사안에 처하게 되면, 소위 자유 민주주의 진영의 국가들도 권위주의 국가들과 별로 다르지 않은 행태를 보인다는 사실을 깨닫게 됐다. 따지고 보면, 베를린 장벽이 무너져서 세계가 미국 일극 중심으로 재편되고, 87년 체제 수립 이후 민주화가 가져온 한국 사회의 변화속에 이런 엄연한 사실을 망각하고 있었는지도 모르겠다. 가끔 스파이 영화나 액션 영화를 보면서 가상의 설정속에서 카타르시스를 느끼는 것이 오히려 현실을 잊게 만드는 환각제 역할을 했는지도 모른다.

이쯤 되니, 지금 조지아(Georgia 그루지아)에서 벌어지고 있는 시위사태를 과연 어떻게 봐야 할지 의문이 생겼다. 의회 다수당인 친러 보수 정당이 “외국세력 foreign agent 개입 금지 법안”을 통과시켰는데 NGO와 미디어에 대한 외국 자본 투자와 지원을 규제하는 내용이라고 한다. 친EU 성향의 대통령과 그를 지지하는 시민들이 격렬히 반대하는 시위를 벌이고 있는데, DW 등의 유럽 언론은 이를 조지아의 “러시아화” 혹은 “푸틴의 지배”라고 부르면서 격렬히 비판하고 있고, 이 법안의 통과가 조지아의 EU가입 심사에 결격 사유로 작용할 것이라고 경고하고 있다. 이들은 시위가 평화적으로 진행되고 있다고 말하지만, 의회의 간이 담장을 둘러싼 대립 상황은 꼭 그렇게만 보이지도 않았다. 요는 친EU 측이 “민주주의와 언론 자유, 시민활동 자유에 대한 탄압과 통제의 강화”라는 주장하는 프레임과 “사회적 혼란과 대립을 통제하기 위한 합법적 수단”의 도입이라고 주장하는 친러시아 프레임 사이의 논쟁에서 어느쪽이 프로파간다이고 어느쪽이 진실된 주장인지를 구분하는 것이 무의미하다는 생각이 들기도 했다.

실제로 미국의 인류학자 단 베드나르즈 Dan Bednarz는 베를린 장벽 붕괴 이후 동독지역으로 들어가 100여명이 넘는 동독 지식인들을 인터뷰하면서 (이중에는 비밀 경찰 슈타지를 위해 일했던 사람도 있다.) 그들이 느끼는 동독과 서독의 차이를 인터뷰와 민족지 형식으로 기록했는데, 동독인들이나 동구인들은 당시 서방세계에 만연한 프로파간다를 더 민감하게 포착할 수 있었다고 한다. 공산주의 진영 프로파간다의 투명한 논리와 실행 방법에 익숙해져 있었기 때문이다. 이들은 이 프로파간다 서사와 형식 안에서 체제가 원하는 올바른 사회주의 국가의 공민으로 연기를 하면서 살았지만, 실제로 이 프로파간다를 믿지는 않았다. 반대로 서방 세계 사람들은 상대진영, 즉 권위주의 체제하에서만 프로파간다가 작동하고 있다고 믿는 경우가 많은데 오히려 그때문에 자기가 살고 있는 세상의 프로파간다에는 무뎌지게 된다.

미국 입장에서 만일 일본과 한국 중에 한곳을 동맹의 우선 대상으로 선택해야 한다면, 답은 이미 정해져있다. 지정학적 측면이든, 아니면 중국이나 러시아와 같이 미국의 동급 경쟁상대peer competitor이자 적을 상대하기 위한 지역의 대리인으로든 그들은 일본을 선택할 것이다. 그래서 한국은 미국이 만들어 놓은 시스템속에서 이룬 자신의 성공과 번영을 자축하고 싶을 때에도, 미국이 만든 이념을 절대시해서는 안된다. 미국이 한국보다 일본을 훨씬 중시한다는 사실이나 틱톡에 대해서 내린 결정의 사례와 같이 이념적 원칙과 현실의 선택은 꼭 일치하는 것이 아니기 때문이다.

미국 이데올로기의 내면화는 비단 한국에서만 벌어진 일은 아니다. 얼마전 독일 DW방송에서 중국의 생산과잉 문제를 논의하는 독일 경제 전문가와 언론인들이 독일을 (사회민주주의가 아니라) 자유민주주의 국가와 경제체제라고 당당히 설명하는 것을 보고 가벼운 충격을 받았다. 박구용 교수는 한국의 녹색정의당을 비판하면서 독일 녹색당의 사례를 들어 독일의 진보정당이 제3의 길이 아닌 진보의 본령을 지키고 있다고 이야기한다. 그런데 독일 녹색당은 전세계 녹색당 중에서도 가장 온건한 정당으로 알려져 있으며, 소위 좌파계열 정당중에서도 가장 중도 성향을 띄고 있고 심지어 친미 자유주의 정당이라는 비판조차 받고 있다고 들었다. 그렇다면 박구용 교수는 독일 녹색당의 이런 자유주의화 혹은 미국화를 어떻게 받아들이고 있는 지도 궁금하다.

우크라이나 전쟁이나 조지아(그루지아)의 내정 갈등을 보면 EU나 NATO가입 의제를 놓고 자유민주주의를 지향하는 도시의 중산층 시민들, 청년들, 지식인들이 적극적이라는 것을 알 수 있다. 더 근본적인 동기는 물론 EU 시장에 통합돼, 경제적 부를 향유하는 동시에 제1세계 시민으로 신분 상승을 꾀하는 것일 터이다. 앞서 언급한 독일의 경우를 포함해 지금의 EU 현황을 놓고 보자면 “미국 이데올로기”에 대한 선호로 볼 수도 있다. 그 반대에 친러시아 세력이 있는데, 거칠게 말하자면 보수주의자들, 혹은 농촌지역 유권자들에 가까운 것으로 보인다. 나는 친서방과 친러시아 사이에서 양대진영으로 갈라져 극심한 갈등을 벌이고, 심지어 전쟁 상태에 돌입하게 된, 이들 국가의 상황이 무척 안타깝게 느껴졌는데, 왜 이들에게 “미국 이데올로기”와 “러시아의 권위주의 이데올로기” 한쪽에 치우치지 않은 자신들만의 선택지가 주어지지 못했을까 아쉬움을 느꼈다. 역사학자 이병한은 과거 <유라시아견문록>을 집필하면서 동구권을 포함한 다양한 지역의 지식인과 정치가를 인터뷰한 적이 있는데, 폴란드 출신의 EU의회 의원인 정치철학자 리샤르드 레구코Ryszard Legutko와의 만남이 매우 인상깊다. 과거 바웬사와 함께 민주화운동의 주역이었던 그는 서구주류 사회의 자유민주주의에 대한 맹신을 과거 공산주의 못지 않은 또 다른 도그마로 규정한다. 전통 종교를 포함한 다양한 가치관을 가진 정치세력이 다양한 제도의 혼합을 통해 균형을 잡은 “그리스 로마 원형의 공화주의”를 선호한다고 말하면서 이러한 자신을 “신전통주의자”로 규정한다. 물론 이병한이 언급했던 동구의 정치지도자 중 민주정 체제에서 다수 국민에 의해 선택됐지만, 프랑스의 마리 르펭에 비길만한, 극우 포퓰리스트 독재자라고 비판을 받는 헝가리의 빅토르 오르반 등의 예를 들어 그런 이상적인 선택지는 없다고 비판을 할 수도 있다. 하지만, 미국이나 EU의 체제와 이념적 우월성이 흔들리고 있는 지금 상황을 놓고 보자면, 우리는 성급한 최종 결론을 내리기 보다는 좀 더 장기적인 시각과 관망 자세로 이 모든 상황을 지켜봐야 할 필요가 있을지도 모른다.

그림 3: 백낙청 선생의 언설을 빌자면 “미국 이데올로기”도 근대사회의 총아라는 점에서 매판화될 가능성을 내포하고 있다.

여기서 조금 더 과감한 상상을 해보자면 이렇다. 만일 10여년 이후를 전후한 어느 순간 미국의 세력이 퇴조하면서 동아시아 지역에서 한발을 뺀다면 한국 사회에서는 어떤 일이 벌어지게 될까? 나는 조선일보를 정점으로 하는 한국의 수구세력들이 눈하나 깜짝하지 않고, 친중 노선으로 변신할 것으로 예상한다. 이들에게 어차피 일본이든, 미국이든, 중국이든 이념이나 문화는 중요하지 않다. 자기들의 이익을 보장해줄 수 있는 어떤 강자와 외국 세력이라도 찰싹 들러붙는데 주저함이 없을 것이다. 문제는 지금도 그렇지만 이들의 실제 정치적 성향은 매우 권위주의적이라는 데 있다. 미국체제내에서 자신들의 이익을 극대화해야 하기 때문에 자유민주주의를 내걸고 양두구육을 시전하고 있을뿐, 원래 대로라면 중국 공산당과 같은 일당독재체제와 일본 자민당과 같은 정치인 세습 관행을 전적으로 선호할 것이다. 나는 윤석열과 검찰당(재경부 고위 관료 등을 포함한)이 유가 관료주의 문화를 내면적 뿌리로 삼고 있다는 점에서, 중국 공산당과 매우 유사한 특성을 가지고 있다고 분석한 적이 있는데, 한국 수구세력의 내재적 특성이 이와 같기 때문에 이들의 최종적 친중노선 선택은 전혀 어색하지 않다. 만일 지역의 형세가 이와 같다면, 경제적 이익과 생존을 위해서라도 다수의 한국 국민들은 이들을 지지하는 방향에 서게 될 가능성이 높다.

나는 중국 공산당을 부정적으로 보지 않는데, 이 정치체제가 중국의 엘리트와 대중들이 공모하여 자신의 맥락과 경로에서 선택하고 만들어낸 자연스러운 결과라고 보기 때문이다. 하지만, 대외 관계에서 중국이 선호하는 것은 친중노선이지, 해당 국가 정치세력의 이념이나 역사적 집권 정당성legitimacy이 아니다. 이것은 미국이 자유민주주의의 확산에 적극적이지만, 한편으로는 과거 한국의 군부독재정권이나 그 후신인 보수정권들의 친미성향을 즐겼던 것과 다르지 않다. 내가 한국의 민주개혁 진영과 진보세력의 과도한 친미, 친서방 이데올로기 성향을 염려하는 것은 이때문인데, 우리가 만일 적절한 우리만의 사상적 좌표를 잡지 못한다면, 한국의 수구 혹은 보수 세력이 친중 권위주의 노선으로 전환한 이후 진영간의 갈등은 지금보다 더 격렬해질 수도 있을 것이다. 최악의 시나리오는, 한국의 정치가, 실은 과반수의 국민이 불신임하고, 일시적 변칙 상황에 해당하는 윤석열 정권 수준이 아니라 정말로 87년 체제 이전으로 퇴보할지도 모르는 상황이다.

나는 유럽의 철학자 슬라보예 지젝이 최근 한국사회의 현황과 중국의 정치지도자들이 이를 어떻게 바라보는지에 대해 언급한 글을 접하게 됐다. 그는 얼마전 한국을 방문했던 한 이탈리아 철학자의 서울에 대한 묘사를 빌어서 한국이 자유적 자본주의 liberal capitalism의 승리에 힘입어 역사와 “세계가 제거된”(wordless) 장소라고 표현한다. 정치적으로 무관심한 청년들이 각개 원자화된 상태(monad)로 도시의 공간을 걸어다니며 모바일 인터넷으로 매끈하게 이어진 채, “개성없는indifferent” 쾌락과 공허한 문화”emptied culture”를 추구하는 것을 하루하루 유일한 낙으로 삼으며 살고 있다는 것이다. 그런 점에서 한국은 최고의 “자유”를 만끽할 수 있는 장소라는 것이다. 그런데 중국 최고 지도자들의 재사인 왕후닝王滬寧은 이러한 한국의 문화가 중국 청년들에게 영향을 줄 것을 무척 염려하고 있으며, 그래서 K-pop을 중국에서 금지시키고, 문화적 방화벽을 치기 위해, 중국 전통 문명에 기반한 가치관을 선양하고 있다고 보고 있다. 왕후닝은 30년전 미국 문화와 라이프 스타일을 분석한 “America against America”라는 저작을 통해, 이 문화가 미치는 사회적 부작용을 경계한 바 있다. 그런데 바로 그 문화의 첨병이 바로 중국 사회의 문턱에 도달해 있는 것이다. 하지만 지젝은 중국 정부의 이런 시도의 성공여부에 대해서 회의적이다. 중국 정부가 “형식과 내용이 불일치하는” 구태의연한 방법을 통해서 과연 자본주의의 적응과 극복이라는 이중과제의 완수에 성공할 수 있겠느냐는 질문이다.

중국의 시도야 어떻든 중요한 건 한국의 현상태이다. 지젝의 설명을 달리 표현하자면 한국사회는 미국 이데올로기와 라이프스타일을 동아시아 사회의 특성에 맞게 최대치로 끌어 올려서 만들어낸 “끝판왕”이다. 그래서, 나는 “신자유주의”라는 유령이 한국 사회에서 용산의 좀비로 되살아난 것이 아니라, 원래부터 서울 거리를 가득 메우며 활보하고 있었다고 느끼게 됐다. 비록 지젝이나 그의 동료 철학자의 관찰은 심층적인 사회적 관계와 동학을 모두 포착하지 못하고 있다는 한계를 가지고 있겠으나, 최소한 당대의 대표적 서구 좌파 철학자나 중국 정치와 사상을 이끄는 이데올로그의 눈에 한국은 “왕관의 보석”이 아니라 파괴적인 힘을 가진 “타노스 건틀릿의 인피니티스톤”처럼 비추어지고 있음을 알 수 있다.

향후 일본내에서의 라인-야후 문제 해결과 분리해서 특히 동남아시아의 태국, 대만과 같은 다른 지역에서의 독점적 위치는 어떻게 보는 것이 타당할까? 데이터 주권이나 디지털 영토라는 표현이 한일 의외의 지역 시장과 함께 논의될 때, 한국의 신자유주의적 논리는 더욱 큰 도전을 받을 수도 있다. 앞에서 데이터 주권을 확보한 베트남의 사례를 언급했는데, 만일 대만이나 태국, 혹은 인도네시아와 같은 국가들이 유사한 문제 의식을 갖게 된다면 우리는 그들에게 어떤 메시지를 전달하면서 시장 점유율을 지켜낼 수 있을까? 라인의 이들 지역 시장에서의 성공은 대만과 동남아시아 지역에 대한 K-컬쳐, J-컬쳐의 영향력이나 기술 지배력과 결합돼 “문화제국주의”의 성격을 띈 것으로 비추어질 수도 있기 때문이다.

금융위기에 처했을 당시 그리스의 재무장관을 역임했던 국제주의 좌파 경제학자 야니스 바루파키스Yanis Varoufakis는 아마존, 구글, 페이스북과 같은 초국적 기술자본을 기술 봉건주의 techno-feudalism라는 새로운 개념으로 정의하고 미국이 무제한으로 공급한 통화가 주로 이들의 품안에 머물면서 다른 산업의 발전을 억제하는 현상을 지적하고 있다. 또, 이들은 명확한 영토 경계를 가진 국가 기구의 강압적 지배가 아니라 사용자들의 자발적 충성심에 기반해 자신들의 권력을 유지하고 있다는 점에서 봉건 영주에 가깝고, 미국과 중국의 기술 헤게모니 싸움도 이들 양대진영의 기술자본이 가진 결제 수단과 결합된 통화주권의 헤게모니 경쟁으로 보고 있다. 다시 말하지만, 한국이나 일본의 민족주의와 미국이데올로기가 결합된 담론은 호혜성보다는 헤게모니 경쟁과 침략적 지배의 언어로 해석될 가능성이 매우 높다.

현재는 한국이나 일본이 미국의 지역대리인으로서의 위치를 점하고 있기 때문에, 비교적 순조로운 성장을 해왔지만, 미국 단극 체제가 퇴조하는 시점에서 한국이 단순히 역내 미국의 대리인인지, 아니면 미중간에 균형을 잡기 위한 제3의 선택지를 제공하는 평등한 위치의 우방이나 동맹인지에 따라서 그들의 선택도 달라질 것이라고 짐작된다. 특히, 에너지와 식량, 각종 천연자원의 자립이 불가능한 위치에 있는 한국의 입장에서는 이들 국가들과 서로의 약점을 보완하는 방식으로 집체적으로 주권을 보장 받을 수 있는 협력관계도 고려해 볼 수 있다.

끝으로 서방세계와 중국간의 경제전쟁과 이를 둘러싸고 치열하게 오가는 프로파간다전과는 무관한, 보통 사람이 느끼는 중국의 경제 이야기를 하면서 글을 마무리 짓고 싶다. 왜냐하면 내가 말하고 싶은 이 문제들은 왕후닝이 미국이나 한국 사회와 문화를 보면서 염려하던, 동아시아 사회에서 서구적 근대화가 압축적으로 추진되면서 벌어진 양상을 잘 보여주고 있기 때문이다.

관전포인트라고 해야 할지 아니면 소위 아픈 곳痛點이라고 해야할지 모르겠다. 몇달간 “경제 전문가”들이 특정 산업, 특정 기술이나 경제 지표를 놓고 “중국경제 위기”를 이야기하는 것을 듣는 것에 좀 지쳤다. 나는 미중헤게모니 다툼이나 기술경쟁보다는 아래와 같은 세가지 상황들이 중국사회 혹은 보통 사람들 입장에서의 중국 경제의 본질적이고 장기적인 문제를 드러낸다고 생각한다. 그런데 따지고 보면, 이건 중국만의 문제가 아니라 한국과 같은 동아시아 국가들에서는 기시감이 드는 이야기, 혹은 산업화가 진행된 어떤 국가에서도 공통적으로 벌어지고 있는 일이라고 볼 수도 있다. 그래서 이런 문제는 (동아시아에서 더 압축적으로 나타난) 근대문명 전개의 딜레머로 볼 수도 있다. 나는 큰 방향의 중국의 경제정책에 대해서 찬성하는 편이고, 중국 정부가 이 문제들을 심각하게 받아들이고 있다고 생각한다. 하지만 지젝의 우려와 마찬가지로 모든 문제에 대한 해결이 가능할지에 대해서는 의문이 있다. 정부와 당이 이끌어가는 것만으로 충족되지 않는, 아래로부터의 "민간 그리고 지역 사회"가 맡아야 할 역할이 있기때문이다. 바꿔말하면 한국 사회도 같은 문제를 안고 있다. 즉, 역시 지젝이 묘사했던, 서울과 수도권에 몰려 인터넷으로 연결된 원자화된 개인들의 집합을 과연 유기적이고 지속가능한 사회의 모습이라고 부를 수 있는지 나는 잘 모르겠다.

1. 너무 빨리 찾아 온 선진국 병

특히 1선도시를 중심으로 청년들이 노동시장에 참여하지 않으려는 움직임이 두드러지는데, 놀랍게도 한국, 일본이나 서구 선진국과도 닮은 꼴이다.

대기업, 대도시 중심가의 번듯한 직장의 일자리, 혹은 소위 창의적 creative 산업 영역이 아니면 일을 할 필요가 없다고 생각한다. 소위 엘리트 대학 출신들뿐 아니라, 보통의 4년제 대학, 전문대학 등, 자신이 가진 학벌과도 무관하게 대부분의 청년들이 이런 생각을 한다. 그러니까 제조업은 두말할 필요도 없고, 서비스업을 비롯한 각종 산업영역에서 중소기업을 기피하는 경향이 두드러진다.

“의미”도 있고 “재미”도 있고 “자기 능력에도 부합하는” 일을 찾고 싶은 인간의 욕구는 자연스러운 것이라서 나무랄 일이 전혀 아니다. 다만, 동아시아의 교육 시스템과 노동 현장에서는 개인들이 자신의 삶과 그 “물리적 부근”속에서 의미를 만들어 내는 능력을 잘 키워낼 환경을 제공하지 못하기 때문에 사회적으로 인정을 받고 각광을 받는prestigious “특정 영역”만을 의미 창출의 선택지로 보고 이를 좇는 경향이 매우 강하다.

아니면, 아예 취업을 안하고 부모의 경제적 도움에 의지하고 살아간다………

또 다른 선택지가 한국에서도 십여년전 혹은 몇년전에 유행했던 대학원 진학과 공무원 시험이다. 어지간한 공무원 시험은 500:1이상의 경쟁률로 가능성이 바늘귀보다 좁은데도 무작정 거기에 매달린다. 학업이나 연구에 전혀 관심이 없는 학생들이 사회 진출을 미루기 위해 대학원에 진학한다. 이들 청년들은 당연히 결혼이나 출산도 기피한다. (하지만 지역에서 청년들이 대도시로 일자리를 찾아오기 때문에 이 공백을 매워준다.)

물론 경제적 문제를 꼭 스스로 해결해야 한다면, 손쉬운 선택지로 바로 “라이더의 삶”이 있다. 라이더가 중소기업의 말단 사무직 노동이나 육체노동보다 인기를 끄는 이유는 노동시장에 대한 진입과 퇴장이 자유로우면서도, 사회보험 등 사업장을 유지하는 고용자가 부담해야 할 비용의 일부를 노동자가 현금 보상으로 받아갈 수 있기 때문이다.

따지고 보면 이건 동아시아만의 문제도 아니다. 북미와 유럽의 선진국들이 제조업이나 로우엔드low-end 서비스업을 해외로 이전하거나 자국내 불법 이민자 노동으로 충당해온 것도 이미 오래된 관행이다. 그것만으로도 문제가 해결이 안되니까, 인공지능과 로봇을 동원해서 “인간을 노동에서 해방시키려고” 한다.

그다음엔 기본 소득을 주든, 바우처를 주든 소비를 유도하기 위한 다양한 재정투입과 세수확보에 대한 논의가 이어지는 것인데, 중국처럼 인구가 많고 권위주의적인 국가에서 어떤 제안이 나올 수 있을지 궁금하기도 하다. 물론 중국의 이와 같은 현상은 이미 소득수준, 생활수준, 사회 인프라 수준이 선진국 대도시에 근접해 가는 1선~1.5선 도시에 집중된 이야기이다.

2. ‘지방’에 사는 중위층이 느끼는 폐색감

작년에 멕시코와 미국의 국경지대를 통과해서 밀입국한 불법이민자가 250만명이라고 한다. 그중 3만7천명이 중국인이었다 (중국에서는 이를 “주선走線”이라고 부른다). 전체 비율로 놓고 보면 소수이지만 이 숫자는 10년전에 비해서 두배 이상 증가한 것이라고 한다. 그런데 이들은 중남미와 다른 저개발 국가 출신들의 불법이민자들과는 이미 전혀 다르게 취급을 받고 있다. 특히 중남미 출신 이민자들이 장거리 버스 티켓 한장 살 돈이 없어서, 최악의 여건에서 목숨을 건 여정을 밟고 있으며 아이들을 포함한 가족 전원이 이동한다는 점에서 “경제적 난민”이라는 인상을 주는 반면, 중국인들은 모두 수천만원씩을 부담하고 “급행료 노선fasttrack”을 밟아, 미국으로 입국한다.

이들은 비자가 면제되는 중미의 에쿠아도르로 입국해서 멕시코 국경까지 이동을 하는데, 파나마에서 darien gap이라 불리는 정글 지대를 2~3일 트래킹해서 건너가야 하는 등, 이 여정도 만만치 않게 위험하다. 이들이 몇달간 이동하는 과정에서 마약 카르텔, 밀수업자들, 무장 강도, 그리고 부패한 경찰과 국경 관료들이 관활하는 무법지대를 통과해야 하기 때문에, 대부분 목숨의 위협을 느끼게 될 정도의 위험한 상황을 몇번이나 겪게 된다. 이런 곳에서 노숙이나 야영도 감수해야 한다. 배가 풍랑을 만나서 뒤집어지기도 한다. 하지만 이들은 어쨌든 소지한 돈을 결국은 몇번쯤 강도와 부패한 관료들을 만나서 모두 털리게 된다. 대신에 중간 중간, 웨스턴 유니언 등을 통해 경유지에서 중국내의 친척이나 친구들이 송금해준 돈으로 여행 자금을 재충전할 수 있기 때문에, 최악의 위기를 모면할 수 있다.

중남미 농촌 출신의 난민에 비하면 수월한 여행을 하지만 이들 중국인들은 대개 도시 출신이라서 이런 거친 여행 경험에 익숙치 않은 경우가 많다. 이들은 중소도시, 한국의 군청에 해당하는 현성縣城이나 읍내(小鎮)거주자들이 대부분인데, 아마도 중국을 대표하는 중위수준의 보통 사람들이라고 말할 수 있을 것이다. 문제는 왜 이들이 중국에서의 삶을 포기하고, 이런 절망적이고 위험한 선택을 하느냐에 있다. 이들이 미국에 불법입국했을 때, 난민 신분 asylum seeker 庇護신청을 통해 정식 시민권을 얻는 것은 갈수록 어려워지고 있다. 2023년 말까지 정치적 이유로 이들을 받아주던 미국 정부가 입장을 바꿔서 이를 거절하고 있다. 지금은 단기 노동 비자 work permit을 주는 수준이다. 하지만 2023년의 상황이든 지금이든, 이들이 찾을 수 있는 일은 모두 최하층의 노동자 일감일 뿐이다. 전문지식을 가진 기술이민이나 투자이민이 아닌 이상 (이런 능력을 가진 1선도시 출신들의 엘리트 중국인들은 수년간 준비를 하고 전문 컨설팅을 받으면서 모두 그런 경로를 밟아서 정식으로 이민을 간다.) 할 수 있는 일은 제한돼 있다. 물론 이런 평균적인 노동 소득이 중국보다는 월등히 높지만, 미국은 물가도 비싸기 때문에 사실상 구매력 평가 지수PPP(Purchasing Power Parity)로는 비슷하거나 훨씬 낮다고 볼 수 있다. 어쨌든 중국에서는 중위 생활자였는데, 갑자기 사회 최하층 노동자로 전락한 것이다. 여기에 인종차별, 하층 노동자 계급에 대한 차별, 언어 문화의 차이를 고려한다면, 이런 선택을 한 사람들중 9할은 후회를 하게 되고, 난민 인정을 받지 못한 경우는 결국 귀국을 선택할 가능성이 높다고 한다. 가족을 중국에 남겨 두고 온 중년 남성 가장들이 많기 때문이다.

이런 현상은 물론 2023년에 벌어졌던 단기적인 돌출적 상황일 수 있다. 3년간의 팬데믹 봉쇄 이후 이어지는 불경기, 정보의 왜곡, 난민 신청으로 이민이 가능했던 특수한 정치적 상황, 이들을 대상으로 돈벌이를 하는 산업의 유혹 등이 결합돼 나타난 결과이다.

하지만, 한편으로는 이들이 왜 이런 사회적 폐색감을 느꼈는지, 그래서 그 중 일부는 (물론 수억명에 달하는 중위층 인구에서 3~4만명은 극소수라고 볼 수도 있다.) 왜 이런 목숨과 전재산을 건 극단적인 선택을 했는지 고민해 볼 필요가 있다. 이들중에는 물론 정치적, 종교적 자유를 추구하는 동기를 가진 사람도 있다. 하지만 극심한 탄압을 받은 정치범이 아니라 사회에 불만이 많은 정도의 평범한 시민들일 뿐이다. 인터넷 등에서 눈에 띄게 반정부적 발언을 하다가, 경찰서에 몇번 불려간 경험이 있다거나, 기독교 신자로서 국가의 공인을 받지 않은 단체에서 신앙 생활을 하다가, 제재를 당한 경우에 해당한다. 단순히 중국의 정치체에 대한 불만과 사회적 자유도가 문제라면, 동남아시아 같은 곳으로 이주하는 것도 고려해 볼 수 있었을 것이다. 실제로 자유(지상)주의적 성향을 갖고 있고, 공산당을 무척 싫어하고, 지역에서 하급공무원으로 일하던 내 지인중 한명은 현실적인 가능성을 좇아 팬데믹 기간에 싱가폴로 노동이민을 떠났다.

내가 짐작하는 이유는 다음과 같다. 불과 몇년전까지만 해도 경제가 성장하면서 미래에는 모두가 더 잘살게 되고 최소한 자녀들 세대에는 대도시 중산층 수준의 삶을 살 수 있게 될 것이라는 희망이 줄어들은 탓이 크다. 여기에 더해 개인적인 경제적 실패나 앞서 언급했던 사회적 자유도 부족으로 인한 마찰이 계기가 돼, 고향을 떠나기로 결심했을 것이다. 이들은 이미 중국의 1선~1.5선 도시에 자신과 자신의 자녀들을 위한 자리는 남아있지 않다는 사실을 잘 알고 있다. 이미 규제가 완화되고 있는 호구 취득과 같은 단순한 문제가 아니라 부동산과 일자리가 결합된 경제적 제약이 결정적인 장애물이다. 이들에게 미국 시민권을 얻을 수 있는 기회는 1선도시에 거주할 수 있는 기회를 얻는 것과 마찬가지로 여겨졌을 것이다. 최하층 노동자로 전락해야 한다는 부담은 수십년전의 불법이민자들과 마찬가지로 미국사회속에서 이방인으로 살면서 거리감을 유지하는 것을 통해 극복할 수 있다고 생각했을 것이다. 이미 난민 신청이 어렵다는 사실이 중국에도 알려진 만큼, 올해 같은 현상이 반복되지는 않을 것이라고 짐작한다. 하지만, 더 중요한 사실은 이런 극단적 선택을 한 극소수가 처한 곤경이 아니라 중국의 지방에 사는 중년 연배의 중위층 전반이 느끼는 심리적 패색증일 것이다.

3. 부동산 가격

베이징 출신의 경제 학자 JIN Keyu金刻羽 (London School of Economics)는 작년에 New China play book이라는 서적을 발간해서 중국 정부의 경제 정책의 특성을 설명한 바 있다. 그는 지금 중국 공산당 정부가 가장 염려하는 경제적 문제는 부동산 가격이 급격히 하락할 가능성이라고 말한다. 중국의 소위 중산층과 중위 소득자(자산과 노동소득을 모두 포함해서)는 지난 20여년 동안 부동산으로 만들어진 경제적 계층이다. 부동산 가격이 지나치게 하락할 경우, 크게 상실감을 느끼거나 레버리지로 인한 가계대출 부실화 문제가 발생할 수 있다. 후자는 금융시스템의 리스크에 해당하지만, 금융 시스템을 국가가 완벽하게 통제하고 있는 중국 사회에서 아마 더 큰 문제는 전자의 심리적 영향일 것이다.

* 참고 자료

· 박가네- 일본이 네이버 라인을 뺏어가려고 하는 이유

https://www.youtube.com/watch?v=disMat-svFs

· 박가네- 네이버 라인을 둘러싼 일본 현지의 상황

https://www.youtube.com/watch?v=psIzG3rCT6g

· How China Governs Big Tech and Regulates Artificial Intelligence

https://www.youtube.com/watch?v=NS1DGd2IXDs

· The banker’s new clothe - what’s wrong with banking and what to do about it? With anat admati

https://youtu.be/XAxfL2_SxnI?si=cjLA6ZPbP7EWKtQ5

· 温铁军:股市的初衷是什么?资本游戏还是产业融资?【温言铁语】

https://www.youtube.com/watch?v=bA2ZQVytW0g

· Tensions in New Caledonia rooted in colonial history: Asia-Pacific geopolitics expert

https://www.youtube.com/watch?v=8QpsYjDNKcE

· Former US fighter pilot accused of giving military secrets to China | 60 Minutes Australia

https://www.youtube.com/watch?v=YTi7Lw6wTXU

· East German's REMEMBER What The Last Propaganda Regime Was About | Prof. Dan Bednarz

https://www.youtube.com/watch?v=bUWcmEkZDwA

· Germany Has Learned The WRONG Lessons Of History | Prof. Dan Bednarz

https://www.youtube.com/watch?v=UwHQA0ARQ74

· 美大學挺巴抗議爆衝突,上千名示威者被捕!以巴戰爭打半年,為何美國突爆大規模學運?校園言論自由有解嗎?【TODAY 看世界】

https://www.youtube.com/watch?v=jsFKDmgPmgg

· Georgia's youth are furious over the 'foreign influence' law passed by the parliament | DW News

https://www.youtube.com/watch?v=VbDrhfj67_I

· "공산당 '가짜뉴스'에서 벗어났나 했더니 곧…" [유라시아 견문] '리샤르드 레구코' 인터뷰 (上)

https://www.pressian.com/pages/articles/168527?no=168527

· 배부른 돼지가 배고픈 소크라테스를 이겼다 [유라시아 견문] '리샤르드 레구코' 인터뷰 (下)

https://www.pressian.com/pages/articles/168585

· [도기아카데미] 일본은 어떻게 몰락의 길을 걸었는가? /홍기빈소장 # 1

https://www.youtube.com/watch?v=z3vZybt_lAg&t=70s

· [도기아카데미] 2차 세계 대전 전후 일본의 성장과 몰락 / 홍기빈 소장 # 2

https://www.youtube.com/watch?v=ZNZpVFbpihk

· [도기아카데미] 한국은 결국 일본의 부동산 몰락을 따라가나? /홍기빈소장 # 3

https://www.youtube.com/watch?v=HgXLP9bwng0

· 中国大模型价格战:大厂杀疯了,李开复王小川不跟风,最先被卷死的是谁

https://mp.weixin.qq.com/s/GOCsDNHq0UlaHHFAdoXrow

· China rolls out large language model AI based on Xi Jinping Thought

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3263530/china-rolls-out-large-language-model-based-xi-jinping-thought

· The Clash Of Civilizations Is The Politics Of The End of History

https://www.noemamag.com/the-clash-of-civilizations-is-the-politics-of-the-end-of-history/

It is in this context that Žižek offers the surprising observation that, if Kojève were alive today, he would see South Korea as the place where history has ended thanks to the triumph of liberal capitalism. Why?

“South Korea is arguably the country of free choice — not in the political sense, but in the sense of daily life, especially among the younger depoliticized generation. The choice we are talking about is the indifferent choice of moderate daily pleasures, the choice among options which don’t really matter, what one listens to and reads, how one dresses, how one socializes and eats, to which foreign country one goes for a holiday,” Žižek submits.

He cites the Italian philosopher Franco Berardi’s report on a visit to Seoul:

“Korea is the ground zero of the world, a blueprint for the future of the planet. … In the emptied cultural space, the Korean experience is marked by an extreme degree of individualization and simultaneously it is headed towards the ultimate cabling of the collective mind. These lonely monads walk in the urban space in tender continuous interaction with the pictures, tweets, games coming out of their small screens, perfectly insulated and perfectly wired into the smooth interface of the flow. … South Korea has the highest suicide rate in the world. Suicide is the most common cause of death for those under 40 in South Korea.”

“What Berardi’s impressions on Seoul provide,” says Žižek, “is the image of a place deprived of history, a worldless place. This new generation mostly doesn’t care about big issues like human rights and meaningful freedoms or the threat of war. While the world still notices the aggressive pronouncements of the North Korean regime accompanied by nuclear threats, the large majority in South Korea just ignores them. Since the standard of living is relatively high, one comfortably lives in a bubble.”

What happens in South Korea doesn’t stay there. Worried that the floating indifference of the K-Pop crowd will spread to the young generation in next-door China, Žižek notes, the authorities there are fighting back under President Xi Jinping’s project of rejuvenating traditional values associated with the continuous history of Chinese civilization stretching back millennia.

To understand what is going on, Žižek advises that we “closely follow the writings of Wang Huning, a current member of the Chinese Communist Party’s Politburo Standing Committee and the director of Central Guidance Commission on Building Spiritual Civilization. Wang is correct in emphasizing the key role of culture, of the domain of symbolic fictions.”

Warming to this topic, the Slovenian philosopher argues that “The true materialist way to oppose the topic of the ‘fiction of reality’ is not to strictly distinguish between fiction and reality but to focus on the reality of fictions. Fictions are not outside reality, they are materialized in our social interactions, in our institutions and customs — as we can see in today’s mess, if we destroy fictions on which our social interactions are based, our social reality itself begins to fall apart.”

Wang, who designates himself as a neo-conservative, grasps the danger. According to Žižek:

Wang sees his task as imposing a new common ethical substance, and we should not dismiss this as an excuse to impose the full control of the Communist Party over social life. He is replying to a real problem.

Thirty years ago, he wrote a book, “America against America,” where he perspicuously noted the antagonisms of the American way of life, including its darker sides: social disintegration, lack of solidarity and shared values, nihilist consumerism and individualism. Wang’s fear was that the same disease may spread to China, which is now happening at the popular level of mass culture. Xi’s reforms meant to bolster ‘spiritual civilization’ are a desperate attempt to put a stop to this trend.

Will it work? Žižek is not so sure:

It is easy to perceive in the ongoing Chinese campaign a tension between content and form: the content — the establishment of stable values that hold a society together — is enforced in the form of mobilization which is experienced as a kind of emergency state imposed by the governing apparatus. Although the goal is the opposite of the Cultural Revolution, there are similarities with it in the way the campaign is done.

The danger is that such tensions can produce cynical disbelief in the population. More generally, the ongoing campaign in China seems all too close to the standard conservative attempts to enjoy the benefits of the capitalist dynamism but to control its destructive aspects through a strong nation-state pushing forward patriotic values.

· The New Cold War & What's After Capitalism | Yanis Varoufakis National Press Club Address

**https://www.youtube.com/watch?v=S3_I18eEABU&t=21s**

· Capitalism is over and ‘social democracy is finished’ | Yanis Varoufakis

**https://www.youtube.com/watch?v=1A4dMK7S6KE**

· From China To US: The Illegal Trek Chinese Migrants Are Making To America | Part 1/3 - Walk The Line

https://www.youtube.com/watch?v=ukkLIFQWG4g&t=3s

· Cross The Wall Or Die Trying: Chinese Migrants Inch Towards American Dream | Part 2 - Walk The Line

https://www.youtube.com/watch?v=qW5V_nvd_vk

· Can These Chinese Asylum Seekers Reach Their 'American Dream'? | Part 3/3 - Walk The Line

https://www.youtube.com/watch?v=erPlVX5fZaY

· The new China playbook: beyond socialism and capitalism | LSE Event

**https://www.youtube.com/watch?v=HHpnceEki30**

· 46. 시진핑은 중국의 윤석열일까? - 습자習子의 미래

https://thetomorrow.cargo.site/46

· 47. 중국의 산업자본 과잉이 초래하는 한국의 “실존적 위협”

https://thetomorrow.cargo.site/47

· 또다른 기업국가 탄생의 서막 [뉴스룸에서]

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/1141337.html